El siete de junio fui presidente de casilla. Quienes lo sabían me preguntaron varias veces por qué había aceptado el cargo, por qué había decidido perder un domingo de mi vida para participar en una pantalla, en una simulación que, además, cuesta mucho dinero. Lo hice por varias razones: es una obligación ciudadana; quería saber cómo se desarrolla una elección y porque no hubiera sido capaz de decirle que no a Francisca R., la capacitadora del INE que me vino a buscar hace ya varias semanas, luego de que los demás vecinos del Ermita le cerraran la puerta en la cara. Así que después de leer el Manual del Funcionario de Casilla, el Instructivo para el llenado de actas y Cuaderno de ejercicios para el funcionario de Casilla y una Adenda. Capacitación a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla Única, del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), recibí una capacitación exprés para desempeñar el cargo lo mejor posible, y participé en un supuesto “simulacro” que en realidad fue una reunión donde los demás funcionarios de casilla expusieron sus dudas y temores. En general me pareció una actividad muy desordenada y un tanto improvisada, como nuestra democracia.

Seis días antes del día D, Francisca me entregó todo el material: desde las boletas para Diputado Federal, Local y Jefe Delegacional, hasta la tinta indeleble, las mamparas y la papelería, junto con los llamados “paquetes electorales” que entregaría al final de la elección, en el INE y en el IEDF. Dentro de cada paquete estaban las actas que debían de llenarse durante la instalación de la casilla y al final de la jornada. “Yo creo que como a las 9 de la noche ya estaremos fuera, don Jorge”, me repetía Francisca para darme ánimos. Lo que más temía esta mujer era que el día 7 amaneciera con la noticia de que los funcionarios de casilla no se presentaran.

El domingo me desperté a las 6 de la mañana. La noche anterior había sido el cumpleaños de mi novia, pero me tuve que despedir temprano para dormir un rato. En el fondo sospechaba que ser presidente sería una chinga y que se me atravesarían en el camino varios problemas que debía de resolver de la mejor manera. A las 7:30 me bajaba de un taxi en la Alameda de Tacubaya, jardín del siglo XIX que a últimas fechas, en la administración del delegado del PRD, Víctor Hugo Romo, recibió una manita de gato. Como es costumbre, dentro de la escuela Justo Sierra, que acaba de cumplir cien años, se instalaría la casilla. Ahí estaba Francisca, esperándome. Con ayuda de otra mujer que más tarde nos ayudaría a entregar los paquetes electorales, llegamos a la puerta de la escuela. Se entra primero a una especie de lobby, de no más de veinte metros cuadrados. Una larga puerta de metal separa esta recepción del patio de la escuela, sitio donde se instalan las dos mesas de la casilla 5027. Pregunté cuándo abrirían la segunda puerta. “Como esta escuela pertenece a la Sección 22 de la CNTE el portero no nos va a dejar entrar”, me dijo Francisca. No lo podía creer. El espacio era insuficiente para las dos mesas directivas y para acomodar mamparas y urnas. Durante varios minutos todo fue un caos: los representantes de partido se paseaban preguntando cuándo empezábamos, y uno que otro elector responsable nos apresuraba. Ahí conocí a Rafael, el primer secretario, hombre ya maduro, de bigotillo bien recortado, baja estatura y sobrepeso, vestido de traje azul marino a rayas. Parecía un pequeño mafioso. La otra mala noticia era que el resto de los funcionarios, el segundo secretario y los tres escrutadores, no aparecían. Francisca, nerviosa, se fue a buscarlos.

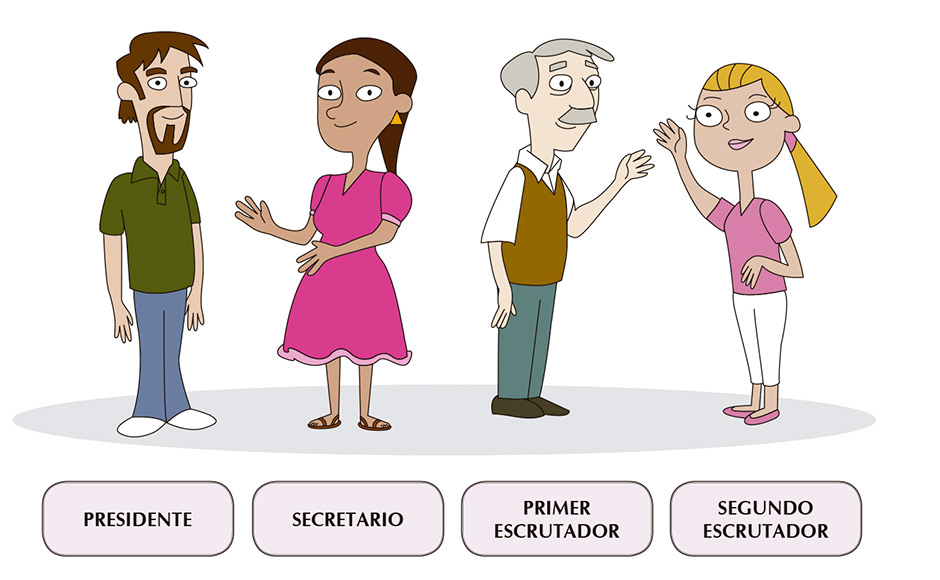

Así debió de pasar una hora. Según el manual, mientras el presidente y los escrutadores arman mamparas y urnas, los secretarios cuentan las boletas frente a los representantes de cada partido, actividades que deben realizarse en media hora para que a las ocho en punto se abra la casilla. Las cosas no pasaron así. Afuera ya se improvisaba una pequeña fila de electores. En caso de que la mesa directiva no se completara, una de mis obligaciones era designar como funcionarios a los electores de la fila, y enseñarles a toda velocidad sus labores. La presidenta de la otra casilla, la básica, una joven doctora que nunca antes había visto, tampoco completaba sus colaboradores. En eso, el portero de la escuela, quizá conmovido por el desorden y la falta de espacio, tomó la decisión de abrirnos la puerta y permitió que la casilla se instalara como en años anteriores. El movimiento de mesas y demás enseres nos retrasó todavía más, pero ya con espacio todo fluyó mejor. Llegó Francisco, el otro secretario, vecino de Rafael, y María, la escrutadora. Ninguno de los dos llevaba su nombramiento oficial. Me hice de la vista gorda. Los demás, según me dijo Francisca cuando regresó, o no le contestaron el teléfono o le dijeron “que ya iban para allá”.

Una vez contadas las boletas ante la vista de los representantes de los partidos, quienes antes me mostraron sus nombramientos y credenciales de elector, abrimos la casilla. Desde el principio, Rafael, el primer secretario, mostró cierta propensión a dar órdenes. En cierto sentido, como llevaba traje, la gente lo miraba como una figura de autoridad. El licenciado, esa categoría que yo creía rebasada, aún mantiene sus fueros entre ciertos sectores y bajo algunas circunstancias. Según el manual, yo debía de recibir primero la credencial de elector, comparar la fotografía con la persona, revisar que la sección correspondiera y verificar la vigencia. Tras “cantar” su nombre para que los representantes de partido lo tacharan de sus listas nominales, Rafael verificaba que la persona apareciera la lista, y le pasaba la credencial al escrutador, en tanto el elector tachaba sus boletas para que luego le entintaran el dedo y marcaran su credencial. A Rafael le molestó que le dijera el procedimiento. Expresaba su desacuerdo alzando un poco la voz y diciendo: “Tú eres el presidente”. A lo largo del día, pensaba qué hubiera pasado si él hubiera sido el presidente. Se habría comportado como un pequeño tirano, no me queda duda.

Tras la primera oleada de votantes, unos quince, las cosas se tranquilizaron. La presión se esfumó y todos nos relajamos. Cuesta mucho trabajo cortar las boletas: aunque están suajadas, no siempre se desprenden fácilmente. Rompí algunas pero nada que lamentar. Sólo fue necesario anotar en el acta de incidencias que una boleta fue cancelada porque se rompió a la altura del logo del PAN.

De la mesa vecina alguien sacó unos cacahuates japoneses y Rafael me dio una bolsa de pasitas Laposse. En mi mochila traía un yogurt, casi vacío, y un cuernito Tía Rosa. Con mucho tiempo por delante, comenzamos a platicar. Había un ánimo didáctico en las palabras de Rafael que no tardó en incomodarme. Que si en el pasado las elecciones eran verdaderos trámites, que si el PRI ya no era lo que fue, etc. Por fortuna llegaban nuevas oleadas de votantes, que interrumpían su soliloquio. En la votación del 7 de junio, al menos en Tacubaya, participaron mayoritariamente personas de la tercera edad (antes se les llamaba ancianos). Algunos fueron llevados desde el asilo de la Fundación Mier y Pesado, y otros, la mayoría, llegaron solos, en sillas de ruedas, muletas o andaderas.

Una señora empezó a discutir que no iba a marcar sus boletas con un lápiz “porque las van a borrar”. Me acerqué para ofrecerle una pluma. Traté de decirle que nadie iba a borrar las marcas pero se puso como loca dentro de la mampara. Me retiré. Más tarde, un hombre en silla de ruedas, una persona con capacidades diferentes, llegó a la entrada de la escuela. No podía entrar debido a un escalón de unos diez centímetros entre la Alameda y la escuela. Me levanté y le pedí a alguien más que me ayudara a cargar al hombre. En ese momento, personal de El Universal TV comenzaron a filmarlo. Como activado por un resorte, el hombre dijo que el INE lo discriminaba y le impedía ejercer sus derechos constitucionales. En eso, el reportero me preguntó quién era yo. Le di mi nombre y mi cargo. Entonces me preguntó qué haríamos en este caso. Le respondí que contábamos con una mampara especial en la para que el señor votara. Por su apellido le correspondía la otra casilla. Regresé a mi asiento. El hombre votó ahí afuera, al tiempo que Rafael se quitó el saco para hacerle casita. Supuse que todo había sido orquestado por la prensa.

Después llegó una vecina. No es mi amiga pero la conozco desde hace muchos años. Me preguntó si yo era escrutador. “No. Soy el presidente”. Y todo por no ponerme traje de licenciado como Rafael. Hizo más preguntas, como si fuera una observadora internacional. Miró las urnas semivacías. “¿Vas a votar?”, le pregunté. “No. No voy a validar este sistema en el que no creo. Además, nos faltan 43”. Dicho lo cual, se dio la media vuelta y se fue. ¿Se tomó la molestia de salir de su casa para ir hasta la casilla a soltar un discurso trasnochado y bastante naíf? Rafael no desaprovechó para burlarse de la izquierda, y dijo que el liberalismo de Juárez era el cimento del PRI, para bien o para mal. Afortunadamente otros electores le cortaron a inspiración.

Luego de varias pausas, todo iba bien hasta que Rafael volvió a la carga. Me preguntó a qué me dedicaba. Le dije, sin dar más detalles, que era editor de la revista de una cadena de librerías. “Ah, entonces lees mucho”, me dijo con cierta incredulidad. “¿Y qué has libros has leído donde los críticos de la izquierda den soluciones reales para cambiar este país?”. Le respondí que ninguno, que no leía esa clase de libros, pero que seguramente Lorenzo Meyer o Sergio Aguayo habían escrito al respecto. “¡Ese par de quejosos! Pero si no saben nada, no tiene propuestas, están como la tal Denise Dresser que en un programa con Leo Zuckerman dijo que Elba Esther debería de estar muerta. Esa es su propuesta y que todos seamos buenos ciudadanos”. “¿A quién más has leído, porque lees mucho, ¿no?, eres una persona culta…” A esas alturas, quizá a las 4 o 5 de la tarde, Rafael me tenía hasta la madre. De vez en cuando lo miraba de soslayo, vistiendo su traje barato, fumando dentro de la escuela, presumiendo que tenía siete hijos y dando indicaciones al otro secretario.

Más tarde, como se aburría, se puso a revisar la lista nominal. En cada hoja hay tres filas y siete columnas, con la foto de cada elector, ordenados por orden alfabético. Rafael descubrió, para su regocijo, que por lo menos un elector de cada columna había votado ya. Luego encontró que la proporción en cada hoja no variaba: o eran 4 mujeres y 3 hombres o viceversa, lo que, en términos estadísticos, marcaban un tendencia que a los mercadólogos les provocaría sueños húmedos. “Imagínate. Esto quiere decir que de un grupo de X personas, ordenados alfabéticamente, 7 de ellos harán lo que supones, votar en este caso. Siete compradores potenciales de algo. Por ejemplo, en tu trabajo esto les interesaría. Si lanzas una convocatoria para vender un libro, siete lo van a comprar”. Yo le decía que sí. “¿No te parece fascinante? A mi sí. Esto puede ser el argumento para una novela. Si fuera escritor me pondría a hacer este libro. ¿Este sería el asesino o el asesinado? Nada en la vida es azaroso, tan solo probable”, decía y remataba sus argumentos con una risilla.

A las seis en punto cerró la casilla. Tras abrir las urnas y separar los votos (por fortuna el INE y el IEDF han diseñado un mantel para colocar, por partido, cada boleta) empezamos el conteo. La lucha estaba entre Morena y el PAN. Cuatro horas más tarde, tuvimos que acomodarnos en la entrada de la escuela donde estaba la única luminaria lámpara que funcionaba. Armé los paquetes siguiendo las instrucciones, firme las actas correspondientes y llené la sábana con los resultados finales. Rafael se ofreció a pegarla en la pared de la escuela. A esa hora, ya estaban por dar las 11 de la noche, pocas personas se acercaron a ver quién había ganado. Xóchitl Gálvez, contra los pronósticos, venció a Razú, del PRD. Las diputaciones local y federal quedaron muy parejas entre el PAN y Morena.

Francisca, infatigable, nos recogió a mi y a la otra presidenta. Con los cuatro paquetes electorales debidamente sellados, fuimos primero al INE, en el edificio donde me capacitaron, luego al IEDF, en la calle de Constitución, una verdadero romería, donde tardamos más de media hora en entregar el paquete. Con los recibos correspondientes, Francisca me llevó a casa. Me agradeció por todo. En su rostro se dibujaba cierta serenidad: lo peor ya había pasado aunque esa noche no dormiría.

Una vez en mi casa, Jesús, el vigilante, veía en la televisión los resultados preliminares. Me dijo que se sentía triste. El PRI había ganado de nuevo. “Por qué la gente sigue votando por ellos?”. Como no he leído ningún libro que diga cómo cambiar las cosas, le digo a Jesús que no lo sé, que son cosas de la vida.