VIDAS PERRAS

Escribo esto el día en que Kivi, nuestra french poodle, murió luego de 19 años.

Por tal acontecimiento, hoy no hablaré de los temas habituales de esta columna. En lugar de table dances, tugurios apestosos, subempleos o de la supervivencia en la vida chilanga, me permitiré hacer una reflexión de esos bichos tan especiales que comparten nuestra vida, a los que nunca dejaremos de deberles: los perros.

Ellos, dicen los antropólogos, fueron antes lobos que, al ver al chango de dos patas que éramos, se acercaron para conformar una sociedad de mutuos beneficios. Así, cánidos y protohumanos, en algún momento del neolítico, salimos de caza juntos, dividiéndonos las tareas de acuerdo a nuestros distintos talentos: ellos hostigaban a las manadas de antílopes y búfalos, mordiéndoles las patas y dirigiéndolos hacia donde nosotros, animales sin pelo pero con ingenio, nos agazapábamos con lanzas y piedras. Al final, el producto de nuestras rapacerías se repartía a partes iguales: los huesos para ellos y la carne para nosotros. Esta asociación, que ha durado decenas de miles de años, dio como resultado las múltiples razas perrunas: cruzas artificiales, diversos climas, distintos tipos de alimentación hicieron posible el catálogo de animalejos que conocemos actualmente. Por ello, podemos decir que un Gran Danés, un Chihuahua y un Boxer pertenecen a la misma especie aunque no lo parezcan. También, de acuerdo a esa variedad, se fueron perfilando los diversos roles que los animalillos tendrían en nuestra vida: vigilantes, pastores, compañía, búsqueda, entre otros.

La unión entre los perros y el hombre, en inicio pragmática, de esclavo y amo, se convirtió en una sociedad en la que de cuando en cuando unos y otros nos confundimos.

Pienso en ello cuando recuerdo a Sombra, mi primer perro, un maltés negro. El creció conmigo y murió cuando tenía –teníamos– doce años. Pequeño, negro y lanudo, acostumbraba recibirme con una bola de papel en el hocico a modo de ofrenda. Un día, durante una mudanza, tuvimos la mala ocurrencia de encargarlo a unos tíos que viven en Toluca. Era invierno y el animal, acostumbrado a vivir dentro de un departamento, no aguantó los fríos de la región. Luego estuvo Poirot, hijo de Sombra, quien un día se escapó de la casa y al que ya no encontramos –quizá decidió ir a resolver casos criminales–. El Piraña, quien venía de un hogar en donde lo maltrataban y nunca se recuperó: hacía honor a su nombre regalándonos unas tarascadas épicas. Mi abuela, al ver que era incorregible, cuando nos cambiamos nuevamente de casa, decidió sacrificarlo bajo la lógica de que nadie que no fuéramos nosotros iba a soportar su mal carácter. El Narizón era un perro largo y manchado, como un dálmata del Doctor Simi, a quien mi familia le dio la ingrata labor de cuidar una casa sola: cada semana, mi madre iba a la casa, le renovaba agua y comida y limpiaba su heces. A pesar de estar siempre solo, nunca cambió su carácter dulce y juguetón. Murió como un fiel guardián, cuidando su puesto de vigilancia, una noche de invierno. Luego, cuando yo era estudiante y vivía con mi familia, se aparecieron El Negro y la Runa, dos callejeros que, de un día para otro, se avecindaron en nuestra puerta. Poco a poco, los dejamos integrarse a la familia, primero abriéndoles la puerta, luego regalándoles alguna colcha vieja, y al final, comprándoles sendas casas de perro. Cuando estaban ellos, llegó el Custer, un perro azafranado con vagas reminiscencias de Golden Retriver que fue el más fiel de los cánidos. Cuando mis padres se separaron, el también llamado Amarillo se fue con mi madre y mi hermana, y la Runa acompañó a mi padre en su soledad hasta que el corazón no le dio más. Murió obesa, resoplando bajo la aguja del veterinario. Layla fue la compañera de Custer: era una hermosa pastor alemán que murió de una embolia en el patio. Tenía nueve años. Amarillo, como también llamamos al Custer, la siguió al Otro Mundo dos años después.

Con Kivi, la recién muerta, siempre tuve una relación tensa: ella era la guardiana de mi esposa, por lo que, cuando iniciamos nuestra relación, acostumbraba ponerse ente los dos para luego empujarme con sus patas e impedir cualquier arrumaco. Al principio, con solo verme, resoplaba llena de celos y furia, como si delante de ella se hubiera manifestado el mismísimo Lucifer –y quizá para ella eso representaba yo–. Luego, cuando mi mujer y yo iniciamos nuestra vida juntos, la perrita se fue haciendo a la idea de que era parte de su manada. Con el tiempo, al darse cuenta que ambos queríamos por igual a su ama, me llegó a tolerar. Eso sí, nunca dejó su lugar en medio de los dos, desde donde vigilaba mis avances y se protegía del frío.

Y hoy, por primera vez, su lugar estará vacío.

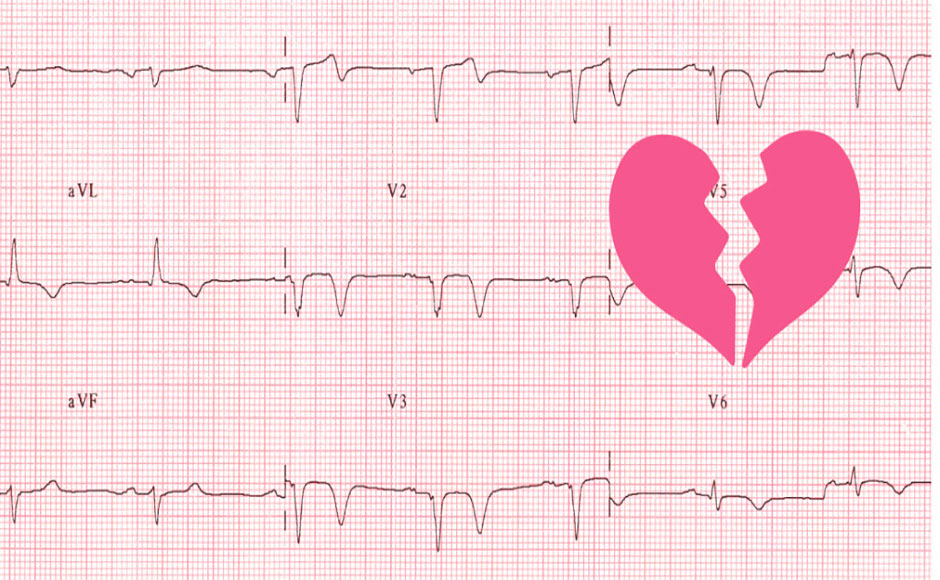

En la vida de cualquier amante de los perros el ver morir a tus compañeros es algo a lo que te acostumbras desde joven. Primero observas su deterioro, te das cuenta del paso del tiempo: al principio, abandonan su carácter jocoso, se vuelven más lentos y gruñones. Un día, se quejan cuando les agarras la pata o les acaricias el lomo. Les aparecen bolas bajo la piel. De repente, comienzan a caminar en círculos, o a perderse en la casa; ves sus ojos, y los encuentras opacos: ellos ya te ven a través de una bruma espesa. Un día, amanecen agitados, con el corazón aleteando como un colibrí atrapado, o de plano, ya sumergidos en el sueño del que nadie despierta. Te das cuenta, se han ido: el corazón se te quiebra también. Los llevas a la funeraria para que te entreguen una urna con sus cenizas, o bien, los entierras a la sombra de un árbol de sombra acogedora. Intuyes, aunque nunca tendrás la certeza, de que el día de tu propia muerte los sentirás a tu lado, dispuestos a llevarte con ellos.

Incomprensibles se me hacen los hombres –uso el término solo para términos formales–, que los maltratan, que explotan en peleas, que los martirizan y matan. Finalmente, solo hay que ver los ojos de un perro para encontrar en él, si no todas las respuestas, sí las razones de la vida: la fidelidad, el cariño, la entrega. Se dice que nos ven como sus dioses; yo digo que más bien nos ven como esos seres imperfectos que somos, tan llenos de ambiciones y vanaglorias, y se compadecen de nosotros. Los perros solo necesitan estar a nuestro lado para ser plenos, y que al final de su vida, larga y feliz, lo único que buscan es que les tomemos la pata mientras inician el gran viaje.

Por que al final, les demos lo que les demos, jamás se compararán con el regalo que nos hacen a nosotros: el darnos cuenta de la futilidad del mundo, y de que estar con los seres que amamos debe ser nuestra única misión en la vida.

Buen viaje, querida Kivi.