BAD HONNEF, O UN PEDACITO DE LA PROVINCIA ALEMANA

Ser la groupie de un Doctor en Física expande el mundo. Mi esposo es científico y de vez en cuando asiste a congresos en su área, esa particularidad de su profesión me ha llevado a Australia y Europa. Por eso vivo en Oxford, ya lo había dicho en una columna anterior.

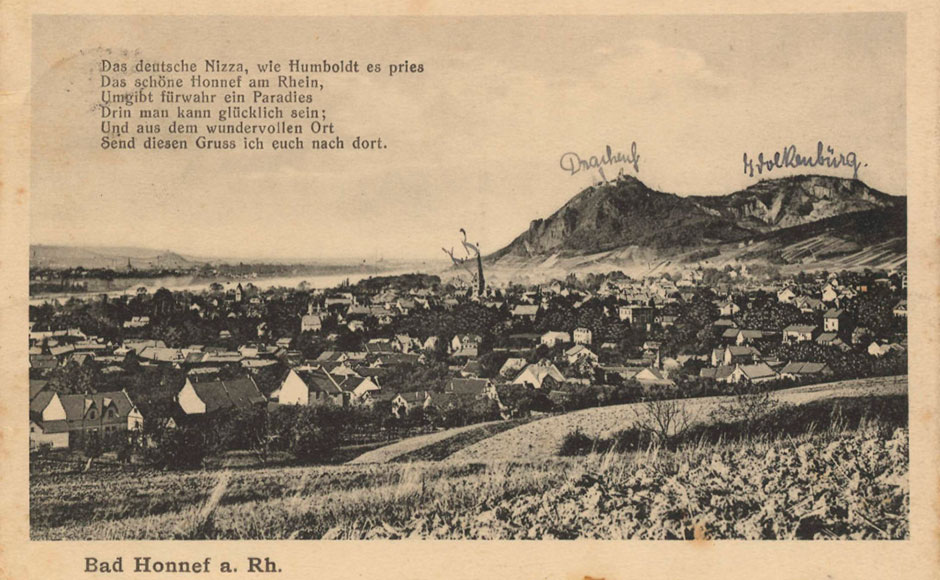

A finales de junio de este año lo acompañé a un evento académico en Alemania. Por primera vez visité esa parte de Europa. El congreso tuvo lugar en Bad Honnef, una pequeñitita ciudad entre Bonn y Frankfurt. Un amigo alemán le dice “la parte menos excitante de Alemania”, yo replico que la experiencia me permitirá apreciar y disfrutar la parte más excitante, pongamos Berlín por ejemplo, cuando esté en ella.

Traducido a términos mexicanos, Bad Honnef forma parte de la provincia alemana. Llegar ahí toma, desde Frankfurt, dos trenes, el primero a Koblenz (sí, como las aspiradoras), mientras que el segundo va del destino homónimo del electrodoméstico hacia Bad Honnef. Además del avión si se viene del extranjero y, en mi caso, el camión que se toma para ir de Oxford al aeropuerto en Londres. El trayecto sumó en total diez horas, casi la misma cantidad de tiempo que tarda el vuelo directo de Londres al D.F.

Llegamos cansadísimos a la estación de tren de Bad Honnef, por levantarnos en la madrugada, por los varios cambios de medios transporte y las varias decenas de escaleras subidas y bajadas cargando equipaje. La fatiga física fue empequeñecida brevemente ante la necesidad de conseguir un taxi y no hablar alemán, pero la buena fortuna puso al tendero asiático en la estación de tren. Su inglés fue lo suficientemente bueno para entendernos y amablemente conseguirnos un taxi, por pura buena onda.

Bad Honnef es una ciudad chiquita pero linda, ubicada a la orilla del Rhin; es como La Marquesa, una zona boscosa, con caballos pero sin quesadillas. La mayoría de las construcciones o tienen techo a doble agua, o son casas muy grandes que conservan el estilo de la región. Aunque existen edificios de departamentos, estos no tienen más de cinco pisos. De entre las construcciones destaca la iglesia principal dedicada a San Juan Bautista. No recuerdo haber visto antes una que tuviera dos órganos, uno en la parte superior de la entrada principal, donde va el coro, y el otro a la altura del altar.

Tengo la impresión de que Bad Honnef es un destino de retiro para personas jubiladas. Durante mis paseos vi varios consultorios médicos, oferta de servicios quiroprácticos y muchas personas en edad de ser abuelos o hasta bisabuelos. Eso sí, todos muy activos. Una tarde estaba comiendo en una panadería y me enterneció ver entrar a una pareja de ancianos, cada uno usando una andadera de rueditas, que pasaron a tomarse un café y comer pan.

Viajar a lugares nuevos es más que una experiencia de cambio de paisaje o de clima (esta vez no tanto, porque en Bad Honnef llovió dos de los cinco días que duró la estancia), se trata, al menos, de comer otros tipos de comidas y de exponerse a otro idioma. Mi conocimiento del inglés y de otras lenguas me permite entender una que otra palabra del alemán, pero nada más, imposible hablarlo. Los días que estuve recorriendo sola la ciudad me producía ansiedad el momento de pedir comida o de pagar algo que había comprado, pero la necesidad se impone. A mí manera me hice entender, señalando con mi dedo índice el menú si quien me atendía no hablaba inglés o preguntando “Do you speak English?”.

A pesar de mis ansiedades lingüísticas, disfruté la ciudad y su comida. Mis amigos alemanes, sin importar si residen en México o en Reino Unido, siempre se quejan del pan producido en esos lugares y exaltan el pan alemán, como únicamente la nostalgia puede exigirlo. Comprobé tanto el fundamento de su lamento como de su apología. Todavía sigo sorprendida (escribo mientras viajo de Basel, Suiza, a Frankfurt, Alemania) y arrepentida (porque comí y mucho) de la variedad de panes y de su sabor en esta partecita del mundo: de trigo, o centeno o avena, preparados con granos, o mantequilla o frutos secos, dulce o salados. ¡En Bad Honnef hasta el pan del hotel estaba bueno!

Otro gran descubrimiento gastronómico fue la diversidad de quesos: para untar, jóvenes, olorosos, suaves, de sabor fuerte. Por consiguiente, combinar pan y queso es una consecuencia sensata. La única decepción fue que el café les gusta muy tostado a los alemanes y únicamente es bebible si se le pone leche (ellos prefieren la crema) y azúcar. Si omito mi discrepancia en relación al café, mi experiencia gastronómica fue tan gratificante que me da gusto no vivir en Alemania, no sé cómo podría moderarme.