Fotografías de Hanna Quevedo

No imagino cómo eran las calles donde crecí, entre 1940-1950, cuando comenzó a cimentarse la colonia Malinche. Mi abuelo Rogelio creció ahí, durante esa época, al norte del antiguo Distrito Federal. Gracias a él sé que era una tierra sin ley, una ciudad perdida donde el agua negra del Gran Canal arrastraba perros muertos, la corriente del Río Consulado era natural, las calles se convertían en un pantano al caer la lluvia, había matones y quienes llegaban a vivir se robaban la luz de la colonia 20 de noviembre, ya civilizada en aquel entonces. Con el paso de los años se borró el estigma de peligro y comenzó a distinguirse por su popular celebración de Semana Santa.

De pastorela a Judea

a representación católica de Cristo, conocida como Judea Malinche, se remonta hacia 1949. Entre la Judea que se celebra en la colonia Malinche y la de Gertrudis Sánchez, barrio separado por el Eje 3 Norte Angel Albino Corzo, existen viejas rencillas y hoy compiten entre sí para saber qué grupo –conocido como cuadro– es mejor en y cuál tiene mejores vestuarios; Otilio Mata, un vecino, dice que trajo la tradición de su pueblo, basándose en el libro El mártir del Gólgota (1863), del escritor de literatura folletinesca, Enrique Pérez Esrich, adaptándolo como obra teatral.

a representación católica de Cristo, conocida como Judea Malinche, se remonta hacia 1949. Entre la Judea que se celebra en la colonia Malinche y la de Gertrudis Sánchez, barrio separado por el Eje 3 Norte Angel Albino Corzo, existen viejas rencillas y hoy compiten entre sí para saber qué grupo –conocido como cuadro– es mejor en y cuál tiene mejores vestuarios; Otilio Mata, un vecino, dice que trajo la tradición de su pueblo, basándose en el libro El mártir del Gólgota (1863), del escritor de literatura folletinesca, Enrique Pérez Esrich, adaptándolo como obra teatral.

En 1973, después de representarse durante tres años como pastorela, por primera vez se realizó Judea Malinche en el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y San Cayetano, ubicada en Norte 84-A, entre Oriente 87 y Oriente 91. Pedro Camacho, quien estuvo al frente por más de dos décadas –junto a Carlos Guerrero, Felipe “Cebollón” Sánchez y demás participantes– recuerda que ingresó a los 15 años al cuadro de su colonia natal, Gertrudis Sánchez, dirigido por Otilio. “Nadie quería interpretar a Judas”, dice. “¿Cómo ibas a besar a Cristo?”, agrega, ya que era mal visto entre los asistentes más religiosos. Pero él fue de los pocos que se atrevió a encarnar al traidor, al vecino que se aborrecía semanas después del viacrucis.

Antes de que Judea Malinche empezara, Pedro Camacho, joven y con hambre de sobresalir en su colonia, en una Semana Santa se quedó colgado un par de horas de un viejo y resistente árbol, a la altura de Eduardo Molina y Victoria, cerca de la Parroquia de la Sagrada Familia (donde se escenifica Judea Getrudis Sánchez), al momento de representar el ahorcamiento de Judas. Dice que nadie podía bajarlo porque el acto no estaba contemplado, ninguno de los asistentes sabía qué hacer y más bien se reían.

El suceso le costó no formar parte del cuadro. Lo corrieron porque al padre de la parroquia no le gustó el alboroto. Hasta lo acusaron de robarse la idea de llevar la vida de Cristo a las calles, cuando algunos habitantes de Gertrudis Sánchez se enteraron que nacía otra Judea en la colonia vecina, gracias al esfuerzo de Pedro Camacho.

Otro hecho que sirvió para que Judea Malinche comenzara fue que el padre Cayetano migró a esta colonia y así existieran dos representaciones: una clásica y añeja como la de Gertrudis Sánchez; y otra única, folklórica y que se popularizó en mayor grado en esta zona de la Ciudad de México. La Delegación Gustavo A. Madero la conoce como “Los golpeadores de Semana Santa” por el papel que desempeñan sus bruscianos y ladrones; los primeros una creación de Pedro Camacho para azotar a Cristo, y que también desempeñan batallas contra Dimas, Gestas y otros rateros.

Carlos Guerrero, quien además de interpretar a Caifás, es brusciano y musicaliza los actos, menciona que comenzaron a ensayar en la Parroquia de Nuestro Sagrado Corazón y San Cayetano, la Primaria Sixto Nieto Rojas o en los hogares de los participantes. Gracias a que la tradición se ha extendido por colonias aledañas como Aragón –también organizan su Judea– o entre los habitantes de Río Blanco, 20 de noviembre, La Joya e incluso de zonas como Azcapotzalco, Ixtapaluca o Tula, Hidalgo, desde hace tiempo acuden a Malinche para participar.

Los Padres Cayetano, Sandín y Hernández le ofrecieron a Pedro encargarse de Judea Malinche. “Recuerdo mucho a Vicente, el primer Cristo. También al ‘Chetos’, que junto a su hermano (ambos carpinteros) tallaban la cruz donde lo crucificábamos. O cómo los participantes hacían sus vestuarios basándose en películas de la época”, cuenta Pedro. Igualmente trae a su memoria al “Guaraches”, popular ratero que siempre participaba, porque en la Judea había buenos y malos; lo importante era sacar adelante la representación. “Gente apasionada para interpretar un papel es lo que se necesita”, dice.

Los Padres Cayetano, Sandín y Hernández le ofrecieron a Pedro encargarse de Judea Malinche. “Recuerdo mucho a Vicente, el primer Cristo. También al ‘Chetos’, que junto a su hermano (ambos carpinteros) tallaban la cruz donde lo crucificábamos. O cómo los participantes hacían sus vestuarios basándose en películas de la época”, cuenta Pedro. Igualmente trae a su memoria al “Guaraches”, popular ratero que siempre participaba, porque en la Judea había buenos y malos; lo importante era sacar adelante la representación. “Gente apasionada para interpretar un papel es lo que se necesita”, dice.

En el presente, Carlos Guerrero, quien en los inicios de Judea Malinche aportó mucho trabajo y esfuerzo para que la tradición se mantenga viva, con más de 50 años de edad, ve en retrospectiva su juventud en Judea Malinche, todas las enseñanzas que le dejó como persona y habitante de la colonia, aunque se declara ateo pero sigue apoyado a su hijo que forma parte del cuadro. Pedro Camacho, en cambio, quien casi alcanza los 80 años, considera que la representación que creó es mejor que antes. Algunas veces entrevista a quienes quieren ingresar. Reconoce que dejó la Judea por discusiones con su esposa –le reclamaba que le dedicaba más tiempo que a ella– y por problemas de salud. No obstante, Sergio, esposo de su hija Olivia, lo relevó. Ahora acuden a la procesión en familia.

Dinastía Jiménez

Los Jiménez ingresaron a Judea Malinche en 1983. Miguel, a quien siempre le ha gustado actuar y bailar, tenía 10 años cuando apareció como soldadito. Con el paso del tiempo se convirtió en Judas hasta que interpretó a Cristo, el papel más complicado por su libreto, resistir el viacrucis y llevar el peso de la cruz que alcanza los 80 kilos.

Junto a Miguel han participado sus familiares: Gabriela, Verónica, Carlos, Enrique, Joel, Gerardo y actualmente Gabriel, de 23 años, que estudia Ingeniería en Transporte en UPIICSA. Esta dinastía vivía en Norte 84, arriba de una estética, casi enfrente de la Primaria Sixto Nieto Rojas y el Mercado 10 de Mayo. Sin embargo, al mudarse de la Malinche, vienen con nostalgia en Semana Santa para apoyar a sus hermanos, tíos, primos, sobrinos o nietos que participan.

Este año aparecieron dos miembros de la dinastía: el tío Joel, como el Diablo, y Gabriel, quien por tercera ocasión interpretó a Cristo. Afirma que es necesario poner todo el sentimiento, juntar dinero para hacerse extensiones para el cabello, barba y portar el vestuario lo más pulcro posible. Tiene el récord de ser el intérprete principal más joven, con 19 años en su primera aparición.

Beatriz, la mamá de Gabriel, y quien forma parte del cuerpo médico, recuerda que cuando su hijo era pequeño, solía andar de un lado a otro cargando una cruz que le regalaron ella y su esposo Arturo, mientras sus tíos, como Miguel, lo inspiraban para que algún día formara parte de Judea Malinche. “Cuando era adolescente, mi tío (Miguel) me pidió que fuera Simón El Cirineo durante su segundo año como Cristo”, dice Gabriel. Ahora él me aconseja cómo recibir los golpes, qué momento es el más doloroso y cómo llevar el peso de la cruz en mi cuerpo”. A pesar de esos consejos, su mamá no niega que siente angustia y orgullo al mismo tiempo. Durante el viacrucis procuró no ver cuando lo subían a la cruz.

Beatriz, la mamá de Gabriel, y quien forma parte del cuerpo médico, recuerda que cuando su hijo era pequeño, solía andar de un lado a otro cargando una cruz que le regalaron ella y su esposo Arturo, mientras sus tíos, como Miguel, lo inspiraban para que algún día formara parte de Judea Malinche. “Cuando era adolescente, mi tío (Miguel) me pidió que fuera Simón El Cirineo durante su segundo año como Cristo”, dice Gabriel. Ahora él me aconseja cómo recibir los golpes, qué momento es el más doloroso y cómo llevar el peso de la cruz en mi cuerpo”. A pesar de esos consejos, su mamá no niega que siente angustia y orgullo al mismo tiempo. Durante el viacrucis procuró no ver cuando lo subían a la cruz.

Gabriel sostiene que según el papel que uno interpreta nace la devoción que recorre el cuerpo. Desde hace cuatro meses ensayaba junto a sus compañeros del cuadro, de domingo a viernes, en el atrio; iba al gimnasio, hacía tareas, procuraba no desvelarse y algunas noches cargaba la cruz. Esta preparación la hizo en familia: Gabriel tomándole el modo a su más inmenso crucifijo; su papá y su hermano menor, Ángel, caminando a su lado, y su mamá alumbrándolos con las luces del coche, por distintas calles de Gertrudis Sánchez.

Actualmente, Ángel dice que le gustaría seguir con la tradición Jiménez, desempeñando el papel de Cristo como su hermano, el tío Miguel y su otro tío Carlos, que también fue crucificado en San Pablo, Atlazalpan, pueblo ubicado en Chalco, Estado de México, después de que varios de sus habitantes presenciaran Judea Malinche. “Lo invitaron a que organizara un cuadro. Les gustó mucho y hasta parte de la dinastía participó”, dice Gabriel, sin negar que algún día desea apoyar a su hermano menor.

Los golpeadores de semana santa

Lo distintivo de Judea Malinche comenzó un viernes por la tarde antes de Semana Santa, en el atrio de la colonia. Bruscianos y ladrones, junto a soldados fariseos, Cristo y la Virgen María detrás de ellos, realizaron una procesión sin playera, descalzos y cubriéndose el rostro –como verdugos– a la Parroquia de Gertrudis Sánchez.

La inmensa cruz de Judea Malinche decidió cargarla –por una manda– Manuel “Peniche” Olmos, de 45 años, quien lleva alrededor de tres décadas en el cuadro. Esta procesión se conoce como La cruz del fuego; en ella se reúnen participantes de la primera representación organizada por Pedro Camacho, y también los representantes de las colonias Virgencitas, Tepexpan y Acolman, se dan obsequios y reciben el reconocimiento de la gente reunida, después de unas palabras de aliento que dice el creador del cuadro de Malinche.

En punto de las siete de la tarde se llevó a cabo una misa por estas tres Judeas, con la finalidad de que todo marchara bien previo al Domingo de ramos, cuando ocurrió la primera pelea –después de otras escenas como la Aprensión de Barrabás, a las once de la mañana– afuera de la Parroquia de Nuestra Sagrada Familia y San Cayetano.

A partir de la adaptación teatral de El mártir del Gólgota, este cuadro introdujo a ambos bandos. Pedro Camacho menciona que los enfrentamientos entre bruscianos y ladrones son necesarios para que al momento de azotar a Cristo estén cansados y no dejen sentir toda su adrenalina en el cuerpo del crucificado. “También hay algo de inspiración en un desfile del 20 de noviembre que presencié en el Zócalo antes de formar Judea Malinche, donde un grupo de boxeadores comenzaron a noquearse entre sí para beneplácito del Presidente”, agrega Pedro, una leyenda viviente para el cuadro.

A partir de la adaptación teatral de El mártir del Gólgota, este cuadro introdujo a ambos bandos. Pedro Camacho menciona que los enfrentamientos entre bruscianos y ladrones son necesarios para que al momento de azotar a Cristo estén cansados y no dejen sentir toda su adrenalina en el cuerpo del crucificado. “También hay algo de inspiración en un desfile del 20 de noviembre que presencié en el Zócalo antes de formar Judea Malinche, donde un grupo de boxeadores comenzaron a noquearse entre sí para beneplácito del Presidente”, agrega Pedro, una leyenda viviente para el cuadro.

Tanto bruscianos como ladrones, presentes desde la primera Judea, se dan con los puños para cumplir mandas: familiares enfermos, recluidos en la cárcel, vicios, etcétera. Sin embargo, la combinación de porrazos más la devoción a ojos del barrio jamás ha podido deslindarse de habitantes que buscan ingresar al cuadro para llamar la atención, sobresalir, o como dicen miembros más antiguos como el propio Peniche, uno de los líderes: “andar de faroles”.

“En los inicios las costumbres de admisión incluían madrizas”, recuerdan algunos que lo vivieron, como el “Chino”, que acude a Judea Malinche desde El Rosario. También eran comunes las rencillas por orgullo entre los miembros y habitantes de las distintas calles de Malinche. Otro aspecto sobresaliente era que tanto bruscianos como ladrones eran habitantes de la colonia, y durante algunos años se enfrentaban contra un grupo de Gertrudis Sánchez, con quienes sí existía una rivalidad más allá del compromiso de representar al cuadro.

Luis, quien ha representado a Cristo en ediciones anteriores y dirige el cuadro actualmente, comenta que redujeron el número de bruscianos a doce –normalmente eran más de veinte– para tener mayor control y centrarse en los que participan por verdadera pasión. En cuanto al número de ladrones siguen siendo dos, más otro personaje que llaman “bandido”; ellos tres apoyan a Barrabás. A todos –como a Cristo y los soldados– se les solicita un certificado médico que demuestre su buena salud y saber qué medicamentos administrarles en caso de emergencia. Entre ellos juraron no tomar ni fumar desde que iniciaron los ensayos hasta el último día de la Judea, intentando tener una óptima condición física.

El número de peleas se ha extendido. Durante la edición de 2017 se dieron cuarenta y cuatro pues cada año se agrega una. Es un hecho que fueron más: alrededor de cincuenta. Quienes participan tienen la posibilidad de dedicar el combate a familiares o ex miembros del cuadro que han fallecido. “Ahora se da una pelea de soldados contra bruscianos por aquellos que ya no están con nosotros”, dice Peniche. “La última y más recordada fue por Víctor Rangel, muerto hace un par de años en un accidente automovilístico”.

El número de peleas se ha extendido. Durante la edición de 2017 se dieron cuarenta y cuatro pues cada año se agrega una. Es un hecho que fueron más: alrededor de cincuenta. Quienes participan tienen la posibilidad de dedicar el combate a familiares o ex miembros del cuadro que han fallecido. “Ahora se da una pelea de soldados contra bruscianos por aquellos que ya no están con nosotros”, dice Peniche. “La última y más recordada fue por Víctor Rangel, muerto hace un par de años en un accidente automovilístico”.

Quienes participaron por primera vez tuvieron dos peleas; los ladrones tres, y ocurrieron otras campales en medio de familiares que echaban porras, apoyando a los suyos; incluso son ellos quienes suelen “calentarse” y hasta han llegado a meterse en su defensa. Los enfrentamientos se cantaban –gritando por quién se dedicó y arrojando un ramo de flores hacia arriba– para iniciar cuando alguien dice “cúmplase la sentencia”. Los golpes se valen en cualquier parte del pecho, abdomen y espalda. En realidad terminaban en todas partes, sea porque alguien se agachó y recibió un rodillazo directo al rostro, a otro lo taclearon o al más débil lo arrastraron entre varias personas a lo largo de la calle. No obstante, al grito de “alto a la sentencia”, bruscianos y ladrones se ayudaron a ponerse de pie y se abrazaron con una sonrisa adolorida, durante su procesión que duró de nueve de la mañana hasta el mediodía del Viernes Santo.

“Lo que se siente al finalizar nuestro acto es paz interna”, dice Peniche, mostrando él y otros más sus cicatrices, moretones y raspones que sanarán en sus cuerpos quemados por los rayos del sol, llenos de mugre por las más de tres horas que pelearon por diferentes calles de la colonia. Por ello este acto es tan especial de Judea Malinche y hace que los niños pequeños –hijos de los participantes– imiten a sus padres vistiéndose igual que ellos. No hay que olvidar que estos guerreros el día jueves –antes de que caiga la noche para representar La última cena– arman el templete, cuelgan mantas con imágenes de la época, construyen detalles con unicel, montan vallas y acomodan el equipo de sonido. Así, al día siguiente, su acto lo viven desvelados, en ayunas –para no vomitar– por lo que las personas les dan naranjas, agua o suero, mientras contemplan sus trajes color guinda o en tonos de leopardo, gris rata o vaca.

Lo acontecido en esta colonia se repite –con sus propias tradiciones y costumbres– en muchos barrios populares de la Ciudad de México y estados de la república. Cada Judea hace su historia. En esta zona norte de la ciudad estudiantes, amas de casa, viene-vienes, repartidores de agua, profesionistas y demás hombres y mujeres entregan su corazón a Judea Malinche, formando un grupo comprometido de aproximadamente cuarenta participantes que saben que esta representación durará muchos años, a pesar que las autoridades de la iglesia y de la delegación han intentado desaparecer a sus bruscianos y ladrones, opinando que incitan a la violencia en días de tristeza y devoción.

La colonia Malinche ha vivido diversas leyendas: desde que era una ciudad perdida, pasando por momentos en la piquera La Cuevita, la pulquería El Gato Negro, hasta escalofriantes acontecimientos como el de Miguel Angel Bouchan “El Chacal de la Malinche”, que violaba y asesinaba mujeres; ahí nacieron el tenor Humberto Cravioto o Pedro Duana, ex jugador de Cruz Azul. Mientras que escenas como La oración del huerto, La despedida de Cristo, El festín de héroes o El arrepentimiento de Judas han ayudado a mantener con vida a la Judea, al iniciar la Semana Santa, a partir del mediodía, cuando más calor se siente, el camellón de Oriente 95, a la altura de la Primaria Benjamín Gurrola Carrera, recibe a más de trecientos jóvenes que se divierten bebiendo cerveza, personas de otros sectores –incluso estados–, adultos mayores y niños que toman asiento alrededor del escenario para observar ese acontecimiento que da identidad a la colonia.

Lo que está claro es que creer y tener esperanza en algo vuelve fuertes a cada uno de los participantes después de escuchar el sonido de los golpes, la sangre que escurre de sus cuerpos, el cansancio y descifrar su devoción cuando la tranquilidad toca sus almas. En la edición cuarenta y cuatro sólo un brusciano resultó con un par de costillas rotas, y Gabriel perdió el conocimiento durante unos segundos cuando arribó a ese monte Calvario que se construye con voluntad y perseverancia para crucificar al Cristo de la colonia Malinche, todo gracias a su judea en la que cada quien carga sus pecados en la espalda.

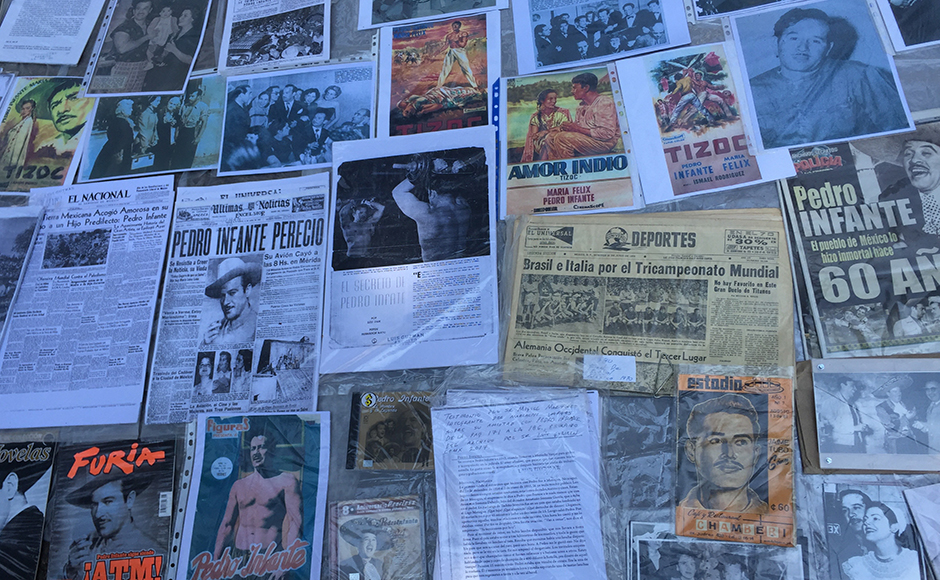

ace sesenta años, el Panteón Jardín registró la más tumultuosa invasión de toda su historia. No es exagerado pensar que poco más de cien mil personas se congregaron aquí la mañana del 18 de abril de 1957, para atestiguar uno de los sepelios más llorados en la historia del México moderno. Después de un accidentado trayecto desde el Teatro Jorge Negrete, el ataúd con los restos de Pedro Infante llegó al cementerio y fue enterrado en la fosa 52, fila 27, sección Capilla, con un saldo de cuarenta y tres heridos, siete de ellos graves, cien golpeados, árboles derribados y daños por más de diez mil pesos

ace sesenta años, el Panteón Jardín registró la más tumultuosa invasión de toda su historia. No es exagerado pensar que poco más de cien mil personas se congregaron aquí la mañana del 18 de abril de 1957, para atestiguar uno de los sepelios más llorados en la historia del México moderno. Después de un accidentado trayecto desde el Teatro Jorge Negrete, el ataúd con los restos de Pedro Infante llegó al cementerio y fue enterrado en la fosa 52, fila 27, sección Capilla, con un saldo de cuarenta y tres heridos, siete de ellos graves, cien golpeados, árboles derribados y daños por más de diez mil pesos La tumba de Pedro Infante es pequeña en comparación con la cripta de Blanca Estela Pavón y no se diga con la de Jorge Negrete —diseñada por el famoso arquitecto Francisco Artigas—. Sin embargo, las personas que se apretujan frente al busto de bronce de “Pedrito”, al tiempo que cantan a todo pulmón y brindan con cerveza y tequila, la convierten en la más famosa y visitada del Panteón Jardín.

La tumba de Pedro Infante es pequeña en comparación con la cripta de Blanca Estela Pavón y no se diga con la de Jorge Negrete —diseñada por el famoso arquitecto Francisco Artigas—. Sin embargo, las personas que se apretujan frente al busto de bronce de “Pedrito”, al tiempo que cantan a todo pulmón y brindan con cerveza y tequila, la convierten en la más famosa y visitada del Panteón Jardín. Si hace sesenta años la destrucción en el Panteón Jardín fue cuantiosa, los ecos de aquella invasión resuenan cada 15 de abril, quizá no con la misma intensidad, pero si con los mismos resultados. En un amplio radio cuyo centro es la tumba de Pedro Infante, el mal estado de criptas y tumbas salta a la vista, debido a que niños, mujeres y hombres las usan para descansar o para esquivar a la multitud. Losas partidas, floreros cuarteados, criptas violadas y ángeles descabezados son los saldos del culto a Pedro Infante. Comprar una fosa en las proximidades de este epicentro será un mal negocio y un dolor de cabeza constante.

Si hace sesenta años la destrucción en el Panteón Jardín fue cuantiosa, los ecos de aquella invasión resuenan cada 15 de abril, quizá no con la misma intensidad, pero si con los mismos resultados. En un amplio radio cuyo centro es la tumba de Pedro Infante, el mal estado de criptas y tumbas salta a la vista, debido a que niños, mujeres y hombres las usan para descansar o para esquivar a la multitud. Losas partidas, floreros cuarteados, criptas violadas y ángeles descabezados son los saldos del culto a Pedro Infante. Comprar una fosa en las proximidades de este epicentro será un mal negocio y un dolor de cabeza constante.

on la bendición de la Iglesia Católica, los restos de Pedro Infante fueron sepultados ayer en una fosa, al lado de la que ocupa su padre, frente a la tumba de Blanca Estela Pavón, y a cien metros de la de Jorge Negrete.

on la bendición de la Iglesia Católica, los restos de Pedro Infante fueron sepultados ayer en una fosa, al lado de la que ocupa su padre, frente a la tumba de Blanca Estela Pavón, y a cien metros de la de Jorge Negrete. El auditorio se estremeció. Los allí congregados sintiéronse poseídos de una emoción desusada, mientras en las voces de los cantores, más que palabras, vibraban lágrimas. Ocurrió entonces que muchas mujeres se desplomaron, casi exánimes; otras se bamboleaban sobre sus tacones; muchas más tenían los rostros contraídos, temblábanles las comisuras de los labios, y se advertía que, de un segundo a otro, estallarían en llanto; algunas más suspendieron el nervioso movimiento de los dedos en torno de las cuentas de su rosario y se limitaron a escuchar, con una expresión de dolorosa, vaga ausencia.

El auditorio se estremeció. Los allí congregados sintiéronse poseídos de una emoción desusada, mientras en las voces de los cantores, más que palabras, vibraban lágrimas. Ocurrió entonces que muchas mujeres se desplomaron, casi exánimes; otras se bamboleaban sobre sus tacones; muchas más tenían los rostros contraídos, temblábanles las comisuras de los labios, y se advertía que, de un segundo a otro, estallarían en llanto; algunas más suspendieron el nervioso movimiento de los dedos en torno de las cuentas de su rosario y se limitaron a escuchar, con una expresión de dolorosa, vaga ausencia. Cada canción traía consigo renovados llantos y gritos. Por dondequiera que se mirara, en derredor, descubríanse narices enrojecidas, ojos vidriosos, hombros y pechos que temblaban a impulso de sollozos. Una viejecita quería expresar algo, pero no hacía más que emitir sonidos; junto a ella, una joven de rostro apacible acariciaba entre las manos un ramo de pensamientos, al par que decía por lo bajo, en plena abstracción: “A ver si puedo aventarlo y que caiga a la fosa”, y hacía un ademán con los dedos, como si en ese preciso momento estuviese arrojando las flores.

Cada canción traía consigo renovados llantos y gritos. Por dondequiera que se mirara, en derredor, descubríanse narices enrojecidas, ojos vidriosos, hombros y pechos que temblaban a impulso de sollozos. Una viejecita quería expresar algo, pero no hacía más que emitir sonidos; junto a ella, una joven de rostro apacible acariciaba entre las manos un ramo de pensamientos, al par que decía por lo bajo, en plena abstracción: “A ver si puedo aventarlo y que caiga a la fosa”, y hacía un ademán con los dedos, como si en ese preciso momento estuviese arrojando las flores.