Esta crónica ganó el 2º Premio Nacional de Periodismo gonzo 2016, convocado por Producciones Salarios del miedo, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Almadía.

a sombra de una joven apoyada sobre el barandal del tercer piso interrumpió la inspección que la madre María del Socorro acostumbraba hacer al término del almuerzo en cada rincón del colegio.

a sombra de una joven apoyada sobre el barandal del tercer piso interrumpió la inspección que la madre María del Socorro acostumbraba hacer al término del almuerzo en cada rincón del colegio.

Al mirar a través de sus gruesos anteojos supo que se trataba de Angélica Rivera Hurtado por la silueta grácil y el cabello que caía sobre los hombros. La chica se encontraba matando el tiempo afuera del salón de clases porque el profesor de ética la sacó por falta de interés. La madre Socorro la llamó haciendo un movimiento con el dedo índice. Ella bajó.

A la indisciplina se le sumó otro acto que generó, una vez más, la mirada inquisitiva de la madre superiora: el uniforme desaliñado. El jumper azul marino de manga larga que llegaba debajo de la rodilla no tenía el moño ni el cinturón rojo, que representa el fuego y el amor del Sagrado Corazón de Jesús, símbolo de amor divino que ha acompañado a la Congregación de las Hermanas de los Pobres Siervas desde 1936, fecha en que se fundó el Colegio Las Rosas, llamado así en honor al ramillete de flores que Juan Diego cortó en el cerro del Tepeyac para guardarlas en el ayate donde apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe.

En ese jardín de rosas, Angélica se sobreponía al trance de convertirse en mujer. No quería estudiar la preparatoria porque deseaba ser actriz. Aunque desde la primaria atolondraba a sus profesoras Edna e Isis Marroquín –de teatro y danza– para que la incluyeran en musicales y festivales, la madre María del Socorro pensó que se trataba de caprichos infantiles.

¿Qué haces afuera? Fue la pregunta que la madre Socorro hizo a Angélica y fue ese el momento en el que la hoy Primera Dama declaró que su prioridad era la actuación: “yo no quiero estudiar la preparatoria, yo quiero ser actriz”.

La madre Socorro mandó a Angélica con la madre María Celeste, quien vendía desde el zapato hasta el moño del cabello a cada una de las alumnas, para reponer los accesorios que Angélica dejó colgados en su pupitre y una vez que estaba perfectamente arreglada fue con ella hasta el salón para hablar con el maestro frente a todas las alumnas. Arrepentida por descubrir tarde la seriedad de las dotes histriónicas de su alumna, se ofreció a platicar con el padre de Angélica sobre su interés en la actuación, bajo la condición de que la joven terminara la preparatoria, “no quiero que seas una actriz ignorante”, le repitió la superiora.

La plática con el profesor de ética incluyó que Angélica pidiera disculpas y se comprometiera a estudiar la materia aunque no fuera la de su mayor agrado. Antes de que la madre María del Socorro regresara a su oficina, la jovencita, con sus delicadas cuerdas vocales le prometió más empeño en cada una de sus clases, “ahí me le metí en el corazón”, recuerda la madre en su dormitorio.

Aquel día la madre superiora escribió una carta para solicitar la presencia del doctor Manuel Rivera, un hombre delgado, de aspecto juvenil y apariencia escrupulosa.

Un oftalmólogo que siempre vestía elegantemente con su bata blanca desde antes que saliera el sol. No se necesitaba ser muy observador para descubrir que los atributos de las cinco hermanas y el hermanito Rivera –Elisa Guadalupe, Angélica, Maritza, Carolina, Adriana, y Manuel– fueron herencia paterna, “él siempre se encargaba de los asuntos de la escuela. A veces, me pedía unos días de tolerancia para pagar la colegiatura porque el dinero no le alcanzaba ¿Pues a quién con tanto niño, verdad?”, bromea la madre.

Don Manuel se presentó al siguiente día en la dirección del Colegio Las Rosas. Nervioso le explicó que Angélica no sólo quería ser actriz, sino que también deseaba trabajar en televisión. “¿Cómo la voy a llevar a la cueva del lobo, madre? ¿Cómo?”, cuestionó mortificado. Quería a sus hijas, eran su tesoro, y como todo padre anhelaba que fueran alguien en la vida. Era 1986, y aunque las mujeres comenzaban a decidir por sí mismas, en la familia Rivera Hurtado se enfrentaban a dos dilemas: tener hijas con un futuro profesionista, o hijas bien casadas bajo la bendición del señor. Doña María Eugenia, la mamá, siempre le apostó a lo segundo, y con el tiempo lo logró.

*****

Las hermanas Rivera Hurtado no eran cinco replicas con idéntico cabello rubio y nariz respingada, sino cinco seres diferentes cuya personalidad comenzaba a transformar sus caras y a diferenciar sus expresiones.

Elisa Guadalupe era la mayor. Los profesores y ex alumnas de su generación la recuerdan como una chica alta, de piel canela, cabello negro y quebrado. Seria, elegante. Quizá la más hermosa de todas. Angélica era más risueña, siempre se juntaba con un grupito de cinco niñas, entre ellas, su mejor amiga Ana Lilia. Nunca fue una alumna de excelencia. Jamás recibió la “Banda de Honor”, un listón satinado blanco con letras doradas que distinguía a las niñas de promedios más altos como si fueran Miss Universo.

Maritza y Adriana tenían el cabello más oscuro y los labios delgados. Eran bajitas y delgadas. Carolina, era la más introvertida. Nadie recuerda si era de las más grandes o de las más chicas, pues el síndrome de Turner que padece impidió su desarrollo en aquella etapa de su vida.

En la calle de Garrido 123, durante más de seis décadas, miles de alumnas de Las Rosas florecieron bajo el resplandor de la cúpula de la Basílica de Guadalupe. La disciplina, la rigidez, los valores universales y religiosos que caracterizaban a la institución, convirtieron al colegio en la mejor opción para una generación de niñas nacidas en una época de prosperidad económica, en la cual sus padres vivían en medio de un gran confort al norte de la Ciudad de México.

Pero las hermanas Rivera Hurtado no pertenecían a ese estatus económico. En ocasiones, cuentan ex compañeras de generación, que cuando Angélica se quedaba sin dinero para tomar el transporte público a su casa –ubicada en aquel entonces en la unidad habitacional de la colonia Lindavista Vallejo–, le pedía “aventón” a cualquier chica que fuera en el transporte escolar de la Ruta 7 para ahorrarse el pasaje, “dile a don Pepe –el chofer– que voy a tu casa hacer un trabajo. Me bajo contigo y cuando se vaya me voy para mi casa”, les decía quitada de la pena.

Incluso, la madre María del Socorro, a petición de don Manuel, tenía la instrucción de “restringirle” las participaciones en festivales, recitales, obras de teatro y musicales sin importar qué tanto insistiera Angélica, “la muchacha hubiera llevado a la quiebra a su familia por tanto vestuario”, bromea la ex directora.

Sentirse pobre, o con lo justo, no era algo que acomplejara a las niñas Rivera Hurtado, pero sí a su madre, quien siempre se empeñaba en mandar pulcramente vestidas con la tabla de la falda azul marino bien marcada, los moños rojos almidonados, las medias azules hasta la rodilla y los zapatos de la marca Blasito boleados.

Con el bolso fuertemente agarrado en la mano, doña María Eugenia, comprobaba que ninguna de sus hijas llevara ni sombra de pintura en la cara antes de enviarlas al colegio con su esposo.

****

En el Colegio Las Rosas los buenos modales eran fundamentales. Cada mañana, al entrar al salón de clases, muy formaditas, alrededor de 40 alumnas por cada grado de kínder a preparatoria, debían depositar su respectiva lonchera y termo en el interior de un cubo de madera para que pudiera iniciar la clase.

Cuando la chicharra del recreo sonaba, el profesor en turno cerraba su libro y mientras abría la puerta, formadas las alumnas pasaban frente a ese cubo para tomar su lunch y dirigirse al patio pero Angélica, que a diferencia de las niñas que se dedicaban a disfrutar de su torta de huevo revuelto o un sándwich de jamón con queso, se le iban los treinta minutos de almuerzo jugando voleibol. Cuando la chicharra volvía a sonar para regresar a clases, ella era una sopa de sudor con las mangas remangadas, sin moño ni cinturón rojo, con las calcetas dobladas que dejaban al descubierto sus piernas delgadas como popotillos.

El extremo. Esa es la palabra que ayuda a un alumno a quedarse grabado en la memoria de un profesor. Ser muy bueno o muy malo. Los términos medios jamás funcionan porque pasan desapercibidos; sin embargo, en el caso de Angélica ayudó que fue de la primera generación de la preparatoria en Las Rosas, pero a diferencia del resto de las alumnas matriculadas, su futuro estaba en otra parte, lejos de los libros y los títulos académicos.

Una mañana, como muchas tantas, don Manuel se presentó la oficina de la Madre María del Socorro para informarle que Angélica, a quien le faltaban seis meses para cumplir la mayoría de edad, competiría en un certamen de belleza realizado por el diario El Heraldo de México, que buscaba promover nuevos rostros en el ambiente artístico, “¡A las diez de la noche saldrá mi hija en la televisión, madre!”, le dijo con emoción.

Angélica apareció en la sección de espectáculos de los periódicos de circulación nacional el domingo 8 de marzo de 1987. Declarada como “ferviente admiradora del Pato Donald”, de acuerdo con una nota publicada en el rotativo fundado por Gabriel Alarcón Chargoy, la joven se declaraba afortunada por recibir tan tremenda oportunidad, “a veces hacía escenas con los maestros, pero después pensé que debía utilizar esa cualidad para bien”, declaró a la prensa rosa.

Angélica apareció en la sección de espectáculos de los periódicos de circulación nacional el domingo 8 de marzo de 1987. Declarada como “ferviente admiradora del Pato Donald”, de acuerdo con una nota publicada en el rotativo fundado por Gabriel Alarcón Chargoy, la joven se declaraba afortunada por recibir tan tremenda oportunidad, “a veces hacía escenas con los maestros, pero después pensé que debía utilizar esa cualidad para bien”, declaró a la prensa rosa.

Con la llegada del triunfo los cambios no esperaron. Sus padres se divorciaron. Para protegerse de la contaminación de la tragedia, su mamá se fue a vivir con sus seis hijos a otro lugar –algunos ex vecinos dicen que a Polanco y otros que a la del Valle–, y entonces, con 18 años de edad, Angélica se convirtió en jefa de familia.

El Colegio Las Rosas también sufrió variaciones. La madre María del Socorro solicitó su licencia sabática después de veintidós años como superiora del colegio. Llegaron nuevos directivos pregonando grandes transformaciones como un nuevo plantel, el Plan de San Luis, construido en La Purísima Ticoman con capacidad para alumnos de secundaria, preparatoria y licenciatura en educación primaria. Las Rosas ya no sería sólo un colegio de señoritas, sino mixto.

A treinta años de aquel episodio, la madre María del Socorro, desconoce si Angélica cumplió su promesa de terminar la preparatoria con un promedio medianamente aceptable.

****

A las cuatro de la tarde, en la casa de Isis Marroquín, una de las habitaciones estaba reservada para recibir a una docena de jovencitas, que apoyadas en la barra y la mirada perdida en algún punto impreciso del espejo practicaban el pliés, dégagés y ronds de jambes con las zapatillas rosadas bien puestas.

Niñas menores de 15 años dispuestas a mantener la concentración durante una hora. Algunas eran hijas de vecinas o amigas de la profesora, otras sus alumnas de Las Rosas, como era el caso de las Rivera Hurtado, donde la más destacada era Elisa Guadalupe, la mayor.

A las clases de ballet, iban todas, menos Carolina, quien prefería esperar en compañía de su madre, quien a veces, aprovechaba ese tiempo para visitar a su esposo en su consultorio de oftalmología, ahí mismo sobre la calle de Payta, atrás de Plaza Lindavista.

—¿Cómo recuerda a Angélica?

—Muy delgadita. Con un cuerpo muy bonito. Era muy bella, definitivamente eso es innegable. Se le pueden decir otras cosas, pero eso no.

—¿Cómo cuáles?

—Siempre elegía a las niñas con cocientes más altos. Para bailar se necesita ser inteligente, siempre lo he dicho, pero ella no era una alumna de promedio destacado. Siempre estaba en un término medio, sin embargo, en algunas ocasiones las más inteligentes… bueno… no siempre eran las más bellas, entonces, digamos que por lo segundo siempre la elegía.

Pero las coreografías que la maestra montaba en Las Rosas no eran precisamente lo que una compañía internacional buscaría, sino que era como jugar al ballet. “No tenían que ser las grandes bailarinas, esto era más relajado, para celebrar el día de las madres o el aniversario de la escuela, no más”, admite.

A diferencia de la enseñanza de la fe, la esperanza y la caridad, en el Colegio Las Rosas el desarrollo del arte, el uso de la estética y de la buena técnica no eran prioridad; es más, toda actividad cultural era extra escolar, sin valor curricular, como la estudiantina creada en 1981 por el profesor José Américo Crespo Chavero.

Más de cincuenta alumnas de diferentes grados, esperaban al final de la clase para practicar de acuerdo a sus aptitudes musicales en la guitarra, el contrabajo, las mandolinas, los acordeones, los panderos, las castañuelas o el coro. Toda una congregación de ángeles con faldas largas que intentaban encontrar la melodía perfecta.

En el grupo, obviamente, se encontraba Angélica como corista y su hermana Elisa Guadalupe, quien junto con otras tres compañeras tocaba las castañuelas.

Pero después de quince años de dirigir la estudiantina, Crespo Chavero vio desfilar una gran cantidad de rostros femeninos. Confiesa que difícilmente podría dar alguna referencia sobre la breve participación de la primera dama de México en la rondalla de Las Rosas.

—¿Ni si quiera un detalle recuerda de Angélica?

—Estuvo como un año nada más. Eran tantas niñas que no podría decir algo concretamente. Recuerdo a las que tocaban bien los instrumentos como las hermanas Guth Zataraín o las González, las demás entre el resto se diluían. No sé si entró por su hermana, uno o dos años mayor que ella.

Después de un silencio, el profesor comenta que acaba de realizar un reencuentro con algunas de sus ex alumnas, quienes lo buscaron para proponerle que tocarán en la noche colonial que cada año la directiva de Las Rosas realiza a finales de febrero. Así conocimos a Cecilia Ruiz Cortés, quien además de tocar las mandolinas y ser una de las alumnas más destacadas de su generación, fue compañera de pupitre de Angélica, “nunca fuimos grandes amigas, pero tengo bonitos recuerdos de ella”, explica mientras muestra las fotografías de algunas pastorelas y excursiones de aquellos tiempos.

—¿Angélica alguna vez mencionó que quería dedicarse a la actuación?

—Fue raro. Nunca nos platicó eso. Tenía compañeras de banca que se la pasaban diciendo que serían doctoras, químicas o abogadas, y en su edad adulta lo han cumplido, pero ella jamás dijo que quería ser actriz, mucho menos, ser primera dama de nuestro país, la admiro por el valor de asumir ese compromiso—, comenta la ahora licenciada en administración de empresas en la Universidad Panamericana.

—Fue raro. Nunca nos platicó eso. Tenía compañeras de banca que se la pasaban diciendo que serían doctoras, químicas o abogadas, y en su edad adulta lo han cumplido, pero ella jamás dijo que quería ser actriz, mucho menos, ser primera dama de nuestro país, la admiro por el valor de asumir ese compromiso—, comenta la ahora licenciada en administración de empresas en la Universidad Panamericana.

Angélica Rivera no es la única “rosita” que ha dejado pétalos en el camino. En ese jardín con vista panorámica hacia la Basílica de Guadalupe también estudió Martha Eugenia Ortiz Gómez, la flamante señorita Distrito Federal que perdió el título de Miss México en 1978. La misma a quien por desamor, Napoleón, el poeta de la melodía, le compuso la canción que tararea “ella se llamaba Martha. Ella se llamaba así. Ella se llamaba Martha, se llamaba así”.

****

Con sus más de 1,70 metros de altura, la madre María del Socorro impresionaba a todo aquel que la miraba. Su aire de mando empequeñecía todo lo que la rodeaba. Era incisiva con reclamos a las alumnas que se atrevían a mascar chicle, amonestaba a las escandalosas con una mirada fulminante, recorría los pasillos del colegio para asegurarse que todo estuviera en perfecto orden, y si algún profesor fallaba, anunciaba su presencia tocando la puerta del salón de clases con la uña afilada.

Pero ahora que le salieron las canas, el rigor se esfumó para convertirse en un algodón azucarado. A sus 89 años, se esmera por convertir su frío dormitorio –ubicado a espaldas de la calle de Garrido– en un lugar donde pueda poner a salvo su tranquilidad apoyada de su andadera.

Pese a las arrugas y las cejas blancas, la memoria y su tono de voz no han variado con el paso de los años. De eso se percató una tarde que salió con sus compañeras de la congregación a una visita al centro comercial Santa Fe.

Al entrar al baño de una tienda departamental vio a un bebé sentado en la carriola. No era un niño cualquiera. Tenía el cabello rubio y rizado, los ojos claros, la réplica de un Niño Dios. No pudo resistir la tentación y preguntó en voz alta “¿Quién es la mamá de este niño?”, la madre, era Adriana, la hermana de Angélica y su ex alumna.

Ambas intercambiaron datos y a la semana la madre recibió una canasta de quesos y fruta seca cortesía de Angélica, quien en una carta le pidió que contactara a su hermana Maritza –que en aquel entonces era su representante–, para agendar una reunión.

El reencuentro fue en un salón del Hotel Camino Real de Polanco meses antes de contraer matrimonio con el ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto el 27 de noviembre de 2010. Además de la madre María del Socorro fue la madre Amelia, quien fue orientadora en Las Rosas, “hasta chofer nos mandó” dicen sonrientes. Ambas fueron recibidas por Angélica, quien las abrazó como si se tratara de dos tías que no veía en años. Al entrar se encontraron con Adriana, Maritza, Caro, y su papá, don Manuel, quien ya no tenía la misma bata blanca con la que siempre dejaba a sus hijos en el colegio, ahora vestía un traje clásico, que a pesar de los años, resaltaba su elegancia natural.

Un año después de la muerte de su padre –junio de 2011– y tres meses antes de las elecciones presidenciales de 2012, Angélica fue al Colegio Las Rosas a visitar a la madre en compañía de sus tres hijas, dos de sus hermanas y una amiga. Sorprendida por la baja matrícula de alumnos y lo deteriorado que se encontraba el colegio se ofreció a apoyar con las necesidades que tuvieran, pero con la llegada de Peña Nieto a la Presidencia, y ella con su cargo de Primera Dama, el contacto directo se esfumó.

Aún así, el año pasado cumplió su promesa de apoyo y envió trabajadores con el material necesario para arreglar la fachada y dejarla impecable, aunque ello tampoco ha dado resultados de mejora en las finanzas del Colegio y, por supuesto, tampoco en el incremento de la matrícula.

Con los números telefónicos cambiados, sin ningún correo a donde escribir, un año después la madre volvió a tener noticias de su ex alumna a través de un sobre blanco que tenía la invitación a la toma de protesta de Angélica Rivera, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, como presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema del DF.

El 7 de marzo de 2013, una vez más una camioneta de vidrios polarizados esperaba a la madre María del Socorro para trasladarla a la Residencia Oficial de Los Pinos, pero los guardias de seguridad que custodiaban a los funcionarios, familiares y amigos que acudieron al evento, impidieron cualquier clase de acercamiento.

A partir de esa fecha, la madre se ha dedicado a escribir cartas que no han tenido respuesta. Más allá de los cambios urgentes que requiere el colegio, del apoyo económico que pueda ofrecer, lo que más anhela es que Angélica le cumpla la promesa que le hizo durante su reencuentro, el de llevarla a la grabación de una telenovela en Televisa para saber cómo le hacen los actores que se dan besos falsos, curiosidad que surgió después de que su ex alumna interpretó a La Gaviota en Destilando Amor.

***

En el ciclo escolar 81-82, el profesor José Américo Crespo Chavero, fue contratado para dirigir la estudiantina del Colegio Las Rosas. Más de cincuenta alumnas de diferentes grados esperaban al final de la clase para practicar –según sus aptitudes musicales– la guitarra, el contrabajo, las mandolinas, los acordeones, los panderos o las castañuelas.

Con menos de trece años de edad, Angélica Rivera Hurtado, se integró como corista, mientras que su hermana, Elisa Guadalupe, junto con otras tres compañeras tocaba las castañuelas.

Del desempeño musical de Angélica casi nada recuerda Crespo Chavero porque sólo estuvo un año en la estudiantina sin mayor relevancia. De aquella época, la portada de un disco de acetato en la que aparece una niña de cabello castaño y lacio, es la única prueba de que él fue profesor de la Primera Dama de México.

Fotografía tomada de La Revista Peninsular, larevista.com.mx

n uno de los salones del Parlamento Canadiense, en Ottawa, se exhibe una pintura llamada Los Padres de la Confederación. Se trata de un cuadro de gran formato en el que están retratados los 36 caballeros que participaron en las conferencias que hace 150 años sellaron la constitución de Canadá como país. La pintura es la reinterpretación de dos anteriores que retrataban sendas reuniones previas, que fueron necesarias para que cada los representantes de las provincias se pusieran de acuerdo y firmaran el convenio. La pintura exhibida en el parlamento fue realizada por Rex Woods entre 1964 y 1967 (para celebrar el Primer Centenario), reproduce una anterior llevada a cabo por Robert Harris y añade a los tres últimos “padres” y un retrato del mismo Harris. Y ya, ahí está, después de agregar y quitar elementos, la nación se halla completamente formada; el cuadro, terminado; los padres, satisfechos y por la ventana se ve el caudaloso San Lorenzo atestiguando también del nacimiento de Canadá.

n uno de los salones del Parlamento Canadiense, en Ottawa, se exhibe una pintura llamada Los Padres de la Confederación. Se trata de un cuadro de gran formato en el que están retratados los 36 caballeros que participaron en las conferencias que hace 150 años sellaron la constitución de Canadá como país. La pintura es la reinterpretación de dos anteriores que retrataban sendas reuniones previas, que fueron necesarias para que cada los representantes de las provincias se pusieran de acuerdo y firmaran el convenio. La pintura exhibida en el parlamento fue realizada por Rex Woods entre 1964 y 1967 (para celebrar el Primer Centenario), reproduce una anterior llevada a cabo por Robert Harris y añade a los tres últimos “padres” y un retrato del mismo Harris. Y ya, ahí está, después de agregar y quitar elementos, la nación se halla completamente formada; el cuadro, terminado; los padres, satisfechos y por la ventana se ve el caudaloso San Lorenzo atestiguando también del nacimiento de Canadá. Este sesquicentenario (una palabra adorable a la que los angloparlantes no se acostumbran) ha destapado una serie de discusiones sobre qué es Canadá, qué es lo que se festeja este año, si estas provincias eran o no las originales, para quiénes es la fiesta, para quiénes no, y si se toma en cuenta o no la influencia francesa en el proceso. Se han tocado muchos temas, incluyendo la muy decimonónica costumbre de representar a los Padres, sin que se reconozca que entonces debió haber algunas Madres de la Confederación (además de la reina Victoria de Inglaterra, que se ganó el título de “madre” con tan solo no oponerse a la unión). Las muy masculinas escenas en fotografías, grabados y pinturas, dejan en claro el tipo de sociedad que generó la creación del nuevo país: paternalista, inglesa, blanca, blanca, blanca.

Este sesquicentenario (una palabra adorable a la que los angloparlantes no se acostumbran) ha destapado una serie de discusiones sobre qué es Canadá, qué es lo que se festeja este año, si estas provincias eran o no las originales, para quiénes es la fiesta, para quiénes no, y si se toma en cuenta o no la influencia francesa en el proceso. Se han tocado muchos temas, incluyendo la muy decimonónica costumbre de representar a los Padres, sin que se reconozca que entonces debió haber algunas Madres de la Confederación (además de la reina Victoria de Inglaterra, que se ganó el título de “madre” con tan solo no oponerse a la unión). Las muy masculinas escenas en fotografías, grabados y pinturas, dejan en claro el tipo de sociedad que generó la creación del nuevo país: paternalista, inglesa, blanca, blanca, blanca. Kent retrata el dolor: se pueden oír los gritos, los niños se aferran a los padres, otros huyen hacia el bosque, las madres tratan de recuperar a las criaturas, mientras las monjas y los policías, con sus brillantes uniformes rojos, se imponen al final. Es un retrato de las humillaciones sufridas por los nativos de todo este pobre continente.

Kent retrata el dolor: se pueden oír los gritos, los niños se aferran a los padres, otros huyen hacia el bosque, las madres tratan de recuperar a las criaturas, mientras las monjas y los policías, con sus brillantes uniformes rojos, se imponen al final. Es un retrato de las humillaciones sufridas por los nativos de todo este pobre continente.

Angélica apareció en la sección de espectáculos de los periódicos de circulación nacional el domingo 8 de marzo de 1987. Declarada como “ferviente admiradora del Pato Donald”, de acuerdo con una nota publicada en el rotativo fundado por Gabriel Alarcón Chargoy, la joven se declaraba afortunada por recibir tan tremenda oportunidad, “a veces hacía escenas con los maestros, pero después pensé que debía utilizar esa cualidad para bien”, declaró a la prensa rosa.

Angélica apareció en la sección de espectáculos de los periódicos de circulación nacional el domingo 8 de marzo de 1987. Declarada como “ferviente admiradora del Pato Donald”, de acuerdo con una nota publicada en el rotativo fundado por Gabriel Alarcón Chargoy, la joven se declaraba afortunada por recibir tan tremenda oportunidad, “a veces hacía escenas con los maestros, pero después pensé que debía utilizar esa cualidad para bien”, declaró a la prensa rosa. —Fue raro. Nunca nos platicó eso. Tenía compañeras de banca que se la pasaban diciendo que serían doctoras, químicas o abogadas, y en su edad adulta lo han cumplido, pero ella jamás dijo que quería ser actriz, mucho menos, ser primera dama de nuestro país, la admiro por el valor de asumir ese compromiso—, comenta la ahora licenciada en administración de empresas en la Universidad Panamericana.

—Fue raro. Nunca nos platicó eso. Tenía compañeras de banca que se la pasaban diciendo que serían doctoras, químicas o abogadas, y en su edad adulta lo han cumplido, pero ella jamás dijo que quería ser actriz, mucho menos, ser primera dama de nuestro país, la admiro por el valor de asumir ese compromiso—, comenta la ahora licenciada en administración de empresas en la Universidad Panamericana.

La vivienda es de dos pisos con piedra de granito en la fachada y algunas partes con revestimiento de vinilo. Es muy tranquila a comparación con el movimiento exterior. Tiene la pinta de estar deshabitada, por un segundo la idea de regresar es la mejor alternativa hasta que el cerrojo de la puerta se abre y aparece un hombre enjuto, casi quijotesco, que tiene una mirada taciturna y dos agujeros en medio de la cara en lugar de nariz. Es Pablo Larios, apodado el “arquero de la selva”, con su bigote inconfundible como de actor ranchero. Anda aletargado, tímido, se encorva cada vez más al caminar. No es ése que brilló en las canchas de futbol. Vive en el ostracismo alejado del entorno que lo hizo famoso.

La vivienda es de dos pisos con piedra de granito en la fachada y algunas partes con revestimiento de vinilo. Es muy tranquila a comparación con el movimiento exterior. Tiene la pinta de estar deshabitada, por un segundo la idea de regresar es la mejor alternativa hasta que el cerrojo de la puerta se abre y aparece un hombre enjuto, casi quijotesco, que tiene una mirada taciturna y dos agujeros en medio de la cara en lugar de nariz. Es Pablo Larios, apodado el “arquero de la selva”, con su bigote inconfundible como de actor ranchero. Anda aletargado, tímido, se encorva cada vez más al caminar. No es ése que brilló en las canchas de futbol. Vive en el ostracismo alejado del entorno que lo hizo famoso. —Soy de Zacatepec, vivía enfrente del estadio Coruco Díaz, sólo tenía que cruzar la calle; ahí debuté en 1980 contra el Atlético Español; mi técnico era Carlos Turcato, un buen hombre. Él tenía miedo de que me pegaran jugando porque siempre fui muy delgado, recuerdo que la primera vez me dijo: “cuidate mucho, no te vayan a quebrar”, pero desde niño por el negocio de mi padre, una casa de materiales, cargaba bultos de cemento de veinticinco kilos, o sea que estaba correoso. Me fue muy bien, me convertí en novato del año la siguiente temporada y estuve en la Selección juvenil que viajó a Tokio en 1979.

—Soy de Zacatepec, vivía enfrente del estadio Coruco Díaz, sólo tenía que cruzar la calle; ahí debuté en 1980 contra el Atlético Español; mi técnico era Carlos Turcato, un buen hombre. Él tenía miedo de que me pegaran jugando porque siempre fui muy delgado, recuerdo que la primera vez me dijo: “cuidate mucho, no te vayan a quebrar”, pero desde niño por el negocio de mi padre, una casa de materiales, cargaba bultos de cemento de veinticinco kilos, o sea que estaba correoso. Me fue muy bien, me convertí en novato del año la siguiente temporada y estuve en la Selección juvenil que viajó a Tokio en 1979. Pablo Larios logró que muchos seguidores mantuvieran la fe. Por mucho que hoy su reencuentro con los mismos sea en un campo de cardos, sigue estando en el corazón de varios que no olvidan sus vuelos de fantasía y su porte danzarín en el futbol. Este portero de grandes agallas entró en el alma, el cerebro, pulmones, riñones, vísceras, ojos y oídos de la población porque todo eso ponía en cada partido.

Pablo Larios logró que muchos seguidores mantuvieran la fe. Por mucho que hoy su reencuentro con los mismos sea en un campo de cardos, sigue estando en el corazón de varios que no olvidan sus vuelos de fantasía y su porte danzarín en el futbol. Este portero de grandes agallas entró en el alma, el cerebro, pulmones, riñones, vísceras, ojos y oídos de la población porque todo eso ponía en cada partido. —Me cayó una infección, ya llevo tres operaciones, quizá deba hacerme una más. La tengo así desde hace varios años, la infección me destrozó el cartílago hasta tirarme la nariz, además tengo un orificio en el paladar que no se puede tapar. Respiro y duermo bien, sólo que a veces se me va la saliva por el paladar. Ya sé por dónde vas. Te aseguro que no consumí drogas.

—Me cayó una infección, ya llevo tres operaciones, quizá deba hacerme una más. La tengo así desde hace varios años, la infección me destrozó el cartílago hasta tirarme la nariz, además tengo un orificio en el paladar que no se puede tapar. Respiro y duermo bien, sólo que a veces se me va la saliva por el paladar. Ya sé por dónde vas. Te aseguro que no consumí drogas.

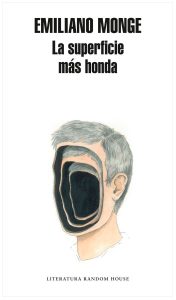

La provocación es inmediata: desde el primer texto nos damos cuenta de que no sabemos dónde estamos pero es un hecho que corremos peligro y somos jóvenes y estamos cachondos y con miedo. Un pesar por el que me atrevo a decir que todos hemos pasado. En otras ocasiones he mencionado que un libro de cuentos se me figura un puente de piedras que lleva de una orilla a otra por encima de un río sinuoso. En el caso de La superficie más honda se trata de piedras resbalosas e inseguras. Estamos metidos en un problema. Es un hecho. Todo es una infernal y progresiva reclusión. Un personaje tiene incrustada una bomba en la cabeza, las balaceras están a la vuelta de la esquina y figuran con la naturalidad de los piquetes de un mosquito, el dios de nuestros padres nos quiere ver amenamente mutilados. Monge nos encierra en diversos microcosmos regidos por sus reglas y límites estrechos. En efecto, cada relato deja el estómago del lector transformado en una piedra. En estos cuentos impera la sensación de que la humanidad necesita ser arreglada, de que en algún momento erramos el camino y ahora no nos queda sino ser salvajes, violentos y obcecados. Algo muy parecido a lo que ocurre en el cine del austriaco Haneke.

La provocación es inmediata: desde el primer texto nos damos cuenta de que no sabemos dónde estamos pero es un hecho que corremos peligro y somos jóvenes y estamos cachondos y con miedo. Un pesar por el que me atrevo a decir que todos hemos pasado. En otras ocasiones he mencionado que un libro de cuentos se me figura un puente de piedras que lleva de una orilla a otra por encima de un río sinuoso. En el caso de La superficie más honda se trata de piedras resbalosas e inseguras. Estamos metidos en un problema. Es un hecho. Todo es una infernal y progresiva reclusión. Un personaje tiene incrustada una bomba en la cabeza, las balaceras están a la vuelta de la esquina y figuran con la naturalidad de los piquetes de un mosquito, el dios de nuestros padres nos quiere ver amenamente mutilados. Monge nos encierra en diversos microcosmos regidos por sus reglas y límites estrechos. En efecto, cada relato deja el estómago del lector transformado en una piedra. En estos cuentos impera la sensación de que la humanidad necesita ser arreglada, de que en algún momento erramos el camino y ahora no nos queda sino ser salvajes, violentos y obcecados. Algo muy parecido a lo que ocurre en el cine del austriaco Haneke.

los personajes de esta novela les gusta impresionar, hurgar en las vidas ajenas y, en gran medida, asesinar. Las historias que viven y que relatan son tan sorprendentes que, a las pocas páginas, lo sorprendente se vuelve común. Como las historias del ciego chantajista, de la mujer que vive recortando fotografías de las revistas, del médico asesino coludido con el gobierno militar, de la mujer que se hace amante del esposo de su hermana, del enano que es padre de una prostituta, de la familia que encuentra un cadáver en la playa… Nada cotidiano les ocurre, siempre algo insólito y nunca oído.

los personajes de esta novela les gusta impresionar, hurgar en las vidas ajenas y, en gran medida, asesinar. Las historias que viven y que relatan son tan sorprendentes que, a las pocas páginas, lo sorprendente se vuelve común. Como las historias del ciego chantajista, de la mujer que vive recortando fotografías de las revistas, del médico asesino coludido con el gobierno militar, de la mujer que se hace amante del esposo de su hermana, del enano que es padre de una prostituta, de la familia que encuentra un cadáver en la playa… Nada cotidiano les ocurre, siempre algo insólito y nunca oído. ¿Vidas monótonas con periodos de tranquilidad? Quizás en otro libro. Pero no en éste; aquí, la constante sensación de que siempre hay algo oculto en las vidas de los demás, un secreto inconfesable o, por lo menos, complejo. Lo cual le quita la posibilidad de claroscuros a estas vidas, ya que en cada página hay una historia que intenta hacer que el lector esté con la boca abierta. Si me encontrara aquí una vida sencilla, contemplativa, quizá me sorprendería. Pero debe decirse que en realidad, en este libro, hay tres novelas sin continuidad, una detrás de otra, relatadas por narradores distintos. Cuando queremos saber qué ocurrió con los personajes de una de ellas, la siguiente historia, como en un acto de magia, nos distrae del vasito en el que creemos que quedó atrapada la bolita. ¿Qué ocurrió con el joven que quemó su casa con su madre dentro para ir a buscar la aventura en su vida? No lo sabremos, aunque de pronto, en alguna referencia nos enteremos de una historia que a los personajes no les interese demasiado y que nos habla de algún destino que estábamos esperando.

¿Vidas monótonas con periodos de tranquilidad? Quizás en otro libro. Pero no en éste; aquí, la constante sensación de que siempre hay algo oculto en las vidas de los demás, un secreto inconfesable o, por lo menos, complejo. Lo cual le quita la posibilidad de claroscuros a estas vidas, ya que en cada página hay una historia que intenta hacer que el lector esté con la boca abierta. Si me encontrara aquí una vida sencilla, contemplativa, quizá me sorprendería. Pero debe decirse que en realidad, en este libro, hay tres novelas sin continuidad, una detrás de otra, relatadas por narradores distintos. Cuando queremos saber qué ocurrió con los personajes de una de ellas, la siguiente historia, como en un acto de magia, nos distrae del vasito en el que creemos que quedó atrapada la bolita. ¿Qué ocurrió con el joven que quemó su casa con su madre dentro para ir a buscar la aventura en su vida? No lo sabremos, aunque de pronto, en alguna referencia nos enteremos de una historia que a los personajes no les interese demasiado y que nos habla de algún destino que estábamos esperando.