lrededor de las 14:30 del 15 de septiembre de 1918, Arthur Cravan llegó a las inmediaciones de la plaza del Toreo de la Condesa. Esta vez no tuvo que descender de un fotingo con funciones de taxi para tener que desdoblar sus casi dos metros, no iba acompañado por artistas como en París, ni seguido por una panda de rufianes como en Nueva York, tampoco “con cuatro putas encaramadas en sus hombros” como en Berlín (según Julien Levy); esta vez llegó a pie, acompañado de Enrique Ugartechea, alias Ursus, el primer peleador de lucha libre mexicano y entonces regidor de la Escuela de Cultura Física de la calle Tacuba, donde Cravan entrenaba boxeadores noveles, igual que dos años antes lo había hecho en el Real Club Náutico de Barcelona, antes de enfrentar a Jack Johnson en la Ciudad Condal. Esta ocasión enfrentaría a Jim Smith (The Black Diamond) en la Ciudad de México; tal como lo referían los carteles que contenían la programación de ese día (espectáculos de variedades alternados con pugilato):

lrededor de las 14:30 del 15 de septiembre de 1918, Arthur Cravan llegó a las inmediaciones de la plaza del Toreo de la Condesa. Esta vez no tuvo que descender de un fotingo con funciones de taxi para tener que desdoblar sus casi dos metros, no iba acompañado por artistas como en París, ni seguido por una panda de rufianes como en Nueva York, tampoco “con cuatro putas encaramadas en sus hombros” como en Berlín (según Julien Levy); esta vez llegó a pie, acompañado de Enrique Ugartechea, alias Ursus, el primer peleador de lucha libre mexicano y entonces regidor de la Escuela de Cultura Física de la calle Tacuba, donde Cravan entrenaba boxeadores noveles, igual que dos años antes lo había hecho en el Real Club Náutico de Barcelona, antes de enfrentar a Jack Johnson en la Ciudad Condal. Esta ocasión enfrentaría a Jim Smith (The Black Diamond) en la Ciudad de México; tal como lo referían los carteles que contenían la programación de ese día (espectáculos de variedades alternados con pugilato):

Honorato Castro vs Roberto Porras

El humor del “Cuatazón” Berinstain

Jim Smith vs Arthur Cravan

Coronel S. Hernández vs M. Levergne

El Rey del Fuego

En el cartel no lo anunciaron como poeta, conferencista, sobrino de Oscar Wilde o sobrino nieto de Lord Alfred Tennyson; sólo al lado de su foto en sepia, a cuerpo entero y adoptando una postura defensiva tradicional inglesa, indicaba: “Excampeón de Francia”, y también su color de piel y su peso: “Blanco –97 kg”; en el otro extremo la foto de Jimmy Smith, “Campeón de México”, lanzando un jap: “Negro –78 kg”.

Faltaba una hora para que arrancara la función y ya había gente reunida a las puertas de la plaza, una larga fila sitiaba las taquillas. “Las entradas iban de los 50 centavos bajo el sol, a los 2.50 al lado del ring” recoge el escritor Pedro Paunero. Para cuando el  poeta-boxeador y Ugartechea cruzaron el “Acceso exclusivo de personal” a la plaza, el sol comenzaba a ser obstaculizado por prietos nubarrones. Espigado y rubio, Cravan iba vestido con elegancia, con un traje gris de solapas militares, una ceñida camisa negra de franela, zapatos con costura prusiana y cinturón púrpura de gamuza; no usaba sombrero. “Si veo a alguien mejor vestido que yo me escandalizo” decía. Se separó de Ugartechea (quien haría de réferi en el combate) y se encaminó directo hacia los vestidores, de paso le informaron que su rival aún no llegaba al recinto.

poeta-boxeador y Ugartechea cruzaron el “Acceso exclusivo de personal” a la plaza, el sol comenzaba a ser obstaculizado por prietos nubarrones. Espigado y rubio, Cravan iba vestido con elegancia, con un traje gris de solapas militares, una ceñida camisa negra de franela, zapatos con costura prusiana y cinturón púrpura de gamuza; no usaba sombrero. “Si veo a alguien mejor vestido que yo me escandalizo” decía. Se separó de Ugartechea (quien haría de réferi en el combate) y se encaminó directo hacia los vestidores, de paso le informaron que su rival aún no llegaba al recinto.

Más que un vestidor parecía un camerino de torero, pero lo suficientemente espacioso para que los púgiles pudieran saltar cuerda y practicar sombra. Varios testigos vieron a Cravan una y otra vez asomarse del vestidor para preguntar si Smith ya había arribado. Quizá creía que la suerte apostaría de nuevo por él, como ocho años antes lo había hecho, acompañándolo en cada una de sus peleas.

***

1910: En febrero, Cravan participa en el 2do Campeonato Anual de Novatos Amateurs, en Francia, organizado por el Club Pugilista de París, en el Gimnasio Boisleux; vence en las eliminatorias y llega a la final, la cual gana por W.O., ya que su adversario, Eugen Gette, no se presenta a disputar el match. El 14 de marzo de ese mismo año vuelve a vencer por W.O., esta vez es Pecqueriaux quien no llega al encuentro para disputar el título de Campeón de Francia de los semipesados; Cravan ni siquiera lanzó un golpe y fue laureado.

***

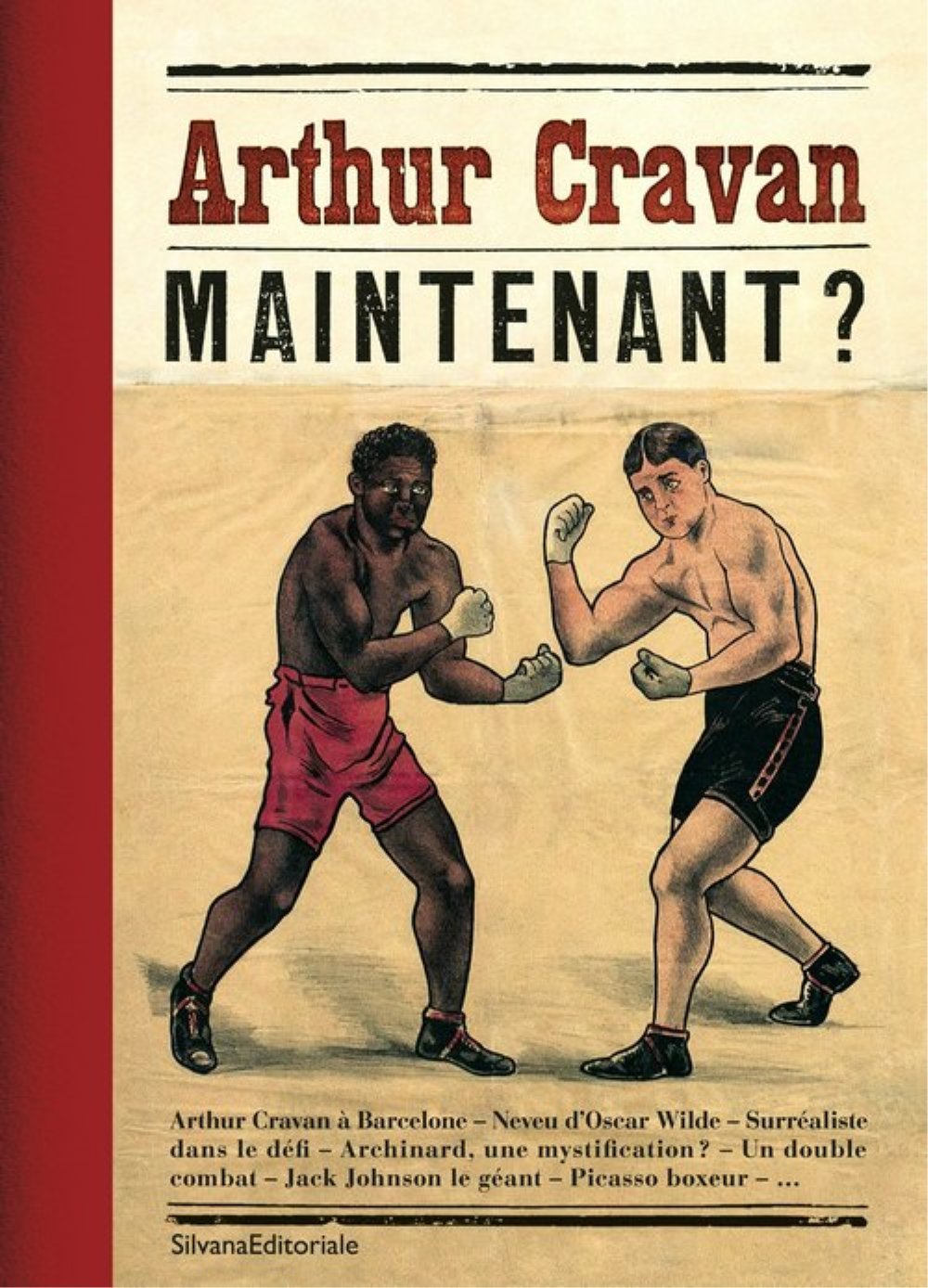

“Pusieron duelas cubriendo la arena del ruedo y armaron el ring, pero no pudieron sacar el olor a toro” dijo el cronista Raúl Talán acerca del evento. Juan José Tablada agregaría que “el poeta no era boxeador ni el boxeador poeta, para eso ya tenemos a Salvador Esperón”; pero resulta que Cravan sí era las dos cosas, y muchas más. Se había doctorado como maestro de la provocación y el insulto mientras escribía su revista Maintenant: “Me cago en el arte y sin embargo si hubiera conocido a Balzac habría intentado robarle un beso” / “Es absolutamente imprescindible meterse en la cabeza que el arte es de los burgueses, y entiendo por burgués: un hombre sin imaginación” / “Me sorprende que un estafador del espíritu no haya tenido la idea de abrir una academia de literatura”. Su natural errante sumado a evitar el reclutamiento a la Primera Guerra lo llevó a recorrer más de veinticinco ciudades en un lustro, tres continentes: “Quisiera estar en Viena y en Calcuta / tomar todos los trenes y todos los navíos”; su yo polifacético lo impulsó a ser protovanguardista, conferencista, traductor, pintor, crítico y corredor de arte… “Siempre intenté considerar el arte como un medio y no como un fin”; su pulsión de nómada lo empujó a ejercer de marinero, recolector de naranjas, carnicero, taxista, maletero, leñador, hipnotista, quiromántico, escapista, ladrón de joyas… “¡Soy todas las cosas, todos los hombres y todos los animales!”

Cravan aún no lo sabía pero su suerte se había terminado; apenas pasadas las quince, Jim Smith atravesó la puerta trasera de la plaza mientras cientos de asistentes comenzaban a hacerlo por la puerta grande. Cravan estaba obligado a ganar, el dinero generado por las clases de boxeo y los espectáculos de fuerza era insuficiente, y su esposa la poeta, actriz, pintora, diseñadora e inventora Mina Loy, estaba embarazada; y sobre ese escenario se desarrollaba uno mucho más trágico, mientras la Revolución continuaba (tropas carrancistas seguían en persecución y sometimiento de las de Zapata y las de Villa), junto al otoño llegó a la Ciudad de México una pandemia de influenza que ya había diezmado Estados Unidos y gran parte de Europa, la “muerte púrpura”.

No podía darse el lujo de perder. Necesitaba salir de México, igual que en 1915 lo hizo de Francia, en 1916 de España y en 1917 de Estados Unidos y Canadá (barajando nombres, nacionalidades y pasaportes), siempre huyendo de ser enrolado por el ejército francés, de la policía secreta inglesa, huyendo como del duelo a muerte al que lo retó Apollinaire, huyendo como a bordo del Montserrat donde coincidió con Trotsky, escapando siempre de la estúpida cruzada del honor, la primera Gran Guerra: “hubiera tenido vergüenza de dejarme arrastrar por Europa”.

La función comenzó en punto de las 15:30. La pelea preliminar corrió a cargo de Honorato Castro (Campeón de México en peso wélter) y Roberto Porras, encuentro pactado a cinco asaltos que terminó en empate técnico. Luego de la preliminar, tal y como lo disponía el programa, salió a hacer sus sainetes “El Cuatazón” Berinstain. Hasta el vestidor se llegaban a escuchar algunas frases que lanzaba el cómico (estaba haciendo su papel de peladito), unas cuantas risas del público; luego ninguna risa (ahora realizaba su papel de clérigo ladino), una rechifla y, dice el cronista Julius: “una granizada de manzanas, en el preciso instante en que se arrodillaba para confesarse. Apenas si le dieron tiempo de hacer el acto de contrición y… peló gallo.”

La función comenzó en punto de las 15:30. La pelea preliminar corrió a cargo de Honorato Castro (Campeón de México en peso wélter) y Roberto Porras, encuentro pactado a cinco asaltos que terminó en empate técnico. Luego de la preliminar, tal y como lo disponía el programa, salió a hacer sus sainetes “El Cuatazón” Berinstain. Hasta el vestidor se llegaban a escuchar algunas frases que lanzaba el cómico (estaba haciendo su papel de peladito), unas cuantas risas del público; luego ninguna risa (ahora realizaba su papel de clérigo ladino), una rechifla y, dice el cronista Julius: “una granizada de manzanas, en el preciso instante en que se arrodillaba para confesarse. Apenas si le dieron tiempo de hacer el acto de contrición y… peló gallo.”

No habían dado ni las dieciséis y las circunstancias obligaron a servir el plato fuerte antes de lo previsto. Cuando los pugilistas fueron avisados de que era hora de salir al cuadrilátero, el sparring de Cravan apenas le estaba atando los botines; Smith, ejecutando sombra y recibiendo consejos de su entrenador, los mandó al carajo. Veinticinco minutos sirvieron de preámbulo para que los contendientes terminaran de prepararse. El ánimo irritado del público fue en aumento, igual que las mentadas y una silbatina que se tornó ensordecedora.

Cravan necesitaba salir y vencer, tanto que, contrario a su costumbre, los días que precedieron al combate no se dedicó a lanzar cáusticas provocaciones, virulentas injurias de perro al que le duele el alma, ni dijo: “voy a rellenar mis guantes de boxeo con rizos de mujer”. Para esta justa no se inventó ningún título, como sí lo hizo para aquel encontronazo que se llevó a cabo el 16 de agosto de 1914 en el Teatro Olympia; el afiche decía: “Por primera vez en Atenas –Gran pelea de boxeo– El campeón canadiense Mr. Arthur Cravan desafía al campeón griego de los Juegos Olímpicos Mr. Georges Calafatis”; se inventó otro título para enfrentar a Jack Johnson, para este duelo fue anunciado como Campeón de Europa, y Johnson como Campeón Mundial de los pesados, aunque un año antes había perdido el título frente a Jess Willard, en la Habana.

***

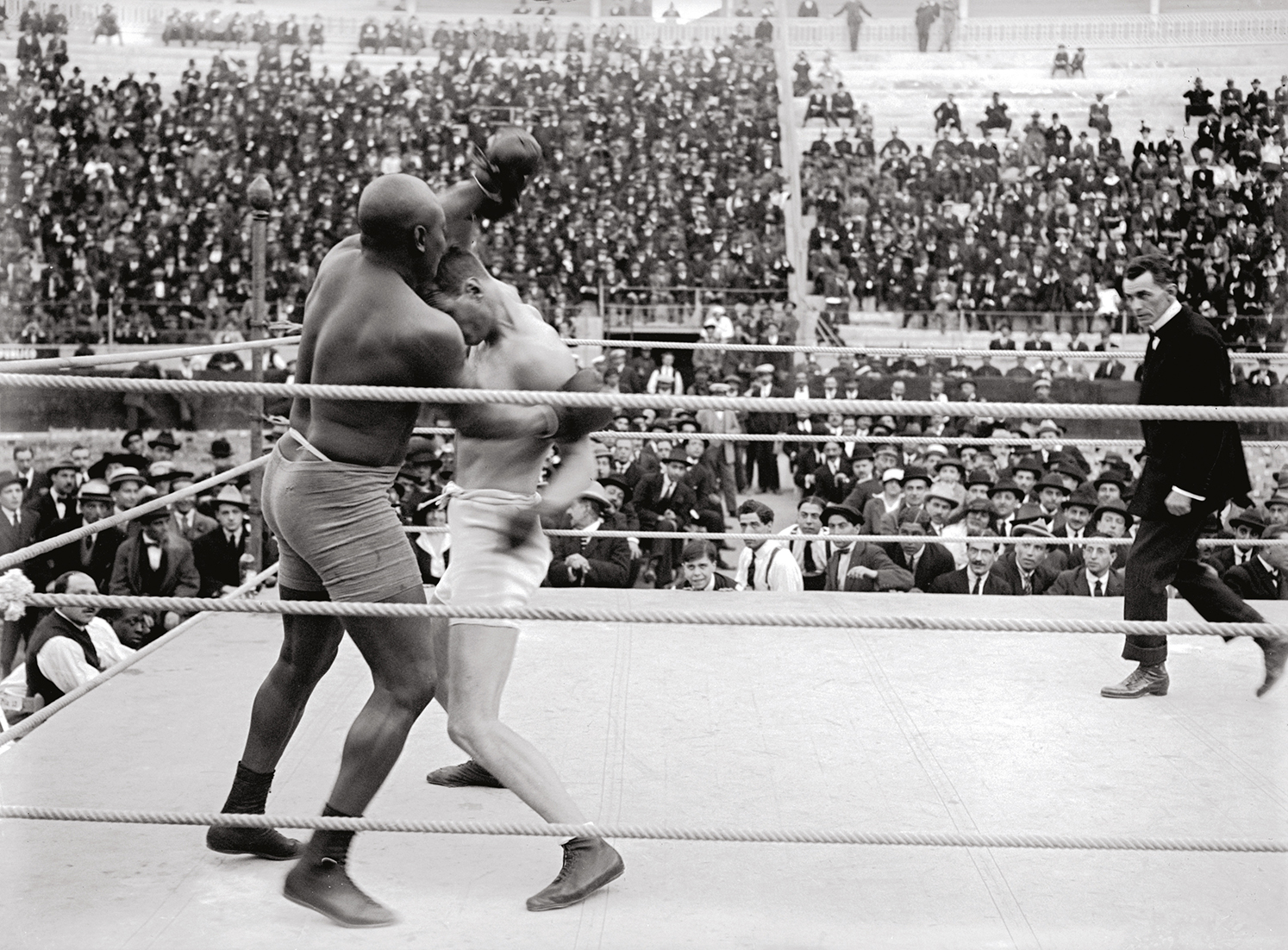

1916: Cravan se ofrece como voluntario para pelear contra Jack Johnson el 23 de abril, en la plaza de toros Monumental de Barcelona. Hay una bolsa de 50,000 pesetas para el vencedor y 5,000 para el vencido. El acto de enfrentar al Gigante de Galveston (uno de los cinco mejores pesos pesados de la historia, el primer Campeón Mundial de raza negra, aquel que ostentó el título durante siete años consecutivos burlándose, machacando y defenestrando del encordado a una larga fila de púgiles caucásicos que intentaron encarnar “la gran esperanza blanca”) resultaba más que temerario, más que insensato. Después de todo era la pelea de un ácrata contra otro ácrata. Cravan no hubiera aceptado si el encuentro no hubiera estado arreglado (contrincantes para la calidad de Johnson podían contarse con los dedos de una mano).

El combate fue grabado para la posteridad (aunque se ha perdido) por la productora Royal Films, propiedad de Ricardo de Baños y su hermano Ramón (pionero del cine sicalíptico que filmó para y por encargo del rey pornógrafo, Alfonso XIII de Borbón, entre cincuenta y setenta películas mudas de este género). Para que el rodaje de la pelea resultara rentable, los contrincantes tendrían que ir más allá del sexto round. Se colocaron seis cámaras alrededor del ring y tuvieron que adelantar el encuentro debido a una amenaza de lluvia que podía arruinar la grabación.

La contienda resultó un desastre, el excampeón del mundo le dijo al poeta-boxeador, antes de subir al ring, que le diseñaría una nuevo rostro. Cravan salió al escenario muerto de miedo, sabía que un golpe bien colocado podría enviarlo al otro mundo; todos notaron su palidez, se dieron cuenta que temblaba. Se dedicó a enconcharse para protegerse el rostro y los puntos importantes del cuerpo hasta que Johnson resolviera noquearlo; el K.O. sucedió durante el sexto asalto, justo después que Ricardo de Baños le hiciera saber con una seña al negro J. J. que la filmación se había arruinado gracias al patético desempeño de su contrincante; un golpe bastó para que el cobarde Cravan se desplomara ante un Johnson fastidiado y un público enfurecido que se dio cuenta del fraude.

Cravan diría después que había caído en el séptimo asalto, y su relato se situaba en lontananza con los de los cronistas deportivos de la época. En una entrevista que aparece en el Nº 4 de The Soil, declaró: “Yo sabía que iba a ser derrotado.” (…) “Lo que más me molestaba era su izquierda: con ella me mantenía a distancia. Sin embargo mide cinco o seis centímetros menos que yo. Es, en la estela de Poe, Whitman y Emerson, la gloria más grande de América. Si aquí hubiera una revolución, combatiría para que se lo entronizara rey de los Estados Unidos.”

***

Todos callaron al verse sorprendidos por un Jim Smith que subió al cuadrilátero antes que el anunciador y el réferi. Cravan demoró un poco más, sus pasos eran tan lentos que parecía no querer arribar al ring (llevaba dos años sin pisar un escenario, desde aquel empate que obtuvo en el Frontón Condal al enfrentar a Frank Hoche el 26 de junio de 1916). La pelea (pactada a 20 asaltos bajo las reglas del marqués de Queensberry) ofrecía una bolsa de 20,000 pesos al vencedor, 2,000 para el derrotado; como aliciente extra, el Campeonato de la República estaba en juego. La victoria podría sacar a Cravan de la bancarrota y del cuasi anonimato que mantenía en México. Cuando ambos pugilistas estuvieron sobre el ring el público rompió en aplausos.

Desde el encordado, Cravan atestiguó que el graderío, los palcos y las lumbreras estaban ocupados casi en su totalidad, lo que indicaba que se habían vendido cerca de 20,000 boletos. El poeta-boxeador, con una bata de toalla blanca y pantaloncillos azules, sonreía mientras lanzaba puños al aire cerca de su esquina; del otro lado, The Black Diamond enfundado en una bata de toalla roja y con pantaloncillos color marfil, reclinando la frente en el poste de su esquina, dio la impresión de estar muy concentrado o de plano rezando; Cravan le sacaba más de diez centímetros y pesaba casi veinte kilos más.

Enrique Ugartechea apareció uniformado de réferi (pantalón negro, camisa blanca con rayas verticales negras) y junto a él, el anunciador presentó a los púgiles mientras el respetable se dividía a favor de uno u otro, inclinándose un poco más por el de color. Acto seguido, el colegiado Ursus llamó a ambos contendientes al centro del ring y les sugirió no lanzar golpes a la nuca ni por debajo de la cintura, les deseó suerte y les hizo chocar los guantes.

La ansiedad se desbordaba en las butacas, la energía fluía desde los espectadores hasta el cuadrilátero, sitio que prometía un choque electrizante. Ursus dio la señal al campanillero que hizo sonar el bronce. Smith salió a embestir al europeo lanzando una serie de golpes que fueron a estrellarse en una sólida defensa; las andanadas se repitieron una y otra vez pero bastó que Cravan lanzara unos cuantos jabs para darse cuenta de que podría mantener a raya a Smith ejecutando golpes de detención. Cada que intentaba atacar, el boxeador negro se estrellaba con el puño izquierdo del rival, y al retirarse seguía viendo aquel puño frente a sus ojos. Los brazos de Cravan eran mucho más largos y le permitían lanzar rectos y voleas de derecha mientras con la zurda seguía haciendo lo propio.

Apenas pasado el primer minuto, Cravan descargó un swing sobre la sien de un Smith que giró sobre sí mismo y casi se fue de bruces, para evitarlo tuvo que depositar una rodilla sobre la lona. Un rugido recorrió el recinto aunque la mayoría de los asistentes quedaron estupefactos ante aquel derechazo que lanzó el europeo. Ursus contó uno, dos… hasta cinco, y Smith, aturdido, jalando aire y tratando de enfocar la vista, se levantó mientras la sangre manaba de un corte en su pómulo izquierdo. La pelea se reanudó con un Smith que intentó evitar la distancia impuesta tratando de arrimarse lo más posible a su oponente para poder conectar una de sus letales combinaciones de puños; pero Cravan no le dio oportunidad, siguió castigándolo de igual manera hasta que nuevamente impactó con un cruzado de derecha el rostro del defensor del título, que volvió a trastabillar y se vio de nuevo con la rodilla hincada sobre la superficie. Ursus volvió a contar uno, dos… hasta seis, y Smith, jadeante, volvió a ponerse en pie; arremetió de nuevo y casi le apaga las luces un upper que pasó rozándole el mentón. La campana sonó indicando que los tres minutos del primer round habían transcurrido.

Parecía que Cravan casi tenía la pelea en el bolsillo, lo único que debía hacer era seguir con los golpes de detención esperando el momento oportuno de conectar un martillazo con valor de K.O.; si Jim Smith mantenía el mismo ritmo de ataque, para el cuarto o quinto asalto estaría completamente agotado. Mientras el manager y el sparring de Cravan le retiraban el sudor con esponjas húmedas y le masajeaban los hombros, el equipo de Smith limpiaba la cortada y le untaba vaselina sobre el rostro. El blanco sonreía envanecido desde el banquillo de su esquina mientras que el negro seguía respirando agitadamente mientras recibía consejos que parecían regaños por parte de su entrenador.

Volvió a sonar el bronce. Esta vez Smith no salió en desbandada sino que se fue acercando con cautela, logrando en un par de ocasiones traspasar el puño izquierdo de Cravan, en la primera conectó una seguidilla de golpes en corto por debajo de las costillas, en la segunda embestida logró impactar con un recto sesgado la mandíbula de su adversario, que retrocedió unos cuantos pasos tambaleándose. Este puñetazo lo cambiaría todo. Cravan decidió abandonar los golpes de detención y se lanzó a la ofensiva, tal vez pensó que aniquilaría con rapidez a Smith pero lo cierto es que se puso al alcance de sus puños. “Cravan debió haber reculado, que con sólo la guardia le bastaba para tener a raya a su enemigo, mas, ya sea que se atarantó con el citado golpe o que se confió demasiado, es el caso que siguió dando juego a su contrario, esto es, empeñó voluntariamente la contienda a cuerpo pegado, error imperdonable para un profesional de su talla y de sus facultades” apuntó el cronista Julius acerca del yerro del poeta-boxeador.

Cravan volvió a la carga pero fue sacudido por una ráfaga de combinaciones que castigaron sus costillas y su abdomen, pero en vez de retroceder y retomar los recursos que tan bien le habían funcionando durante el primer asalto, trató de hacer clinch envolviendo los brazos de Smith con los suyos, cosa que el de color aprovechó para seguir acribillando en corto la vulnerable inmensidad del blanco, incluso se sirvió de un par de testerazos que el arbitro no sancionó. El europeo lucía desorientado, comenzó a jalar aire por la boca y al tratar, con desesperación, de aterrizar un volado de derecha sobre Smith, éste se libró del golpe con un movimiento de cadera, realizó un par de fintas y sacó de la nada un derechazo que propinó sobre el tórax de su oponente para con un cross de zurda, que iba dirigido al rostro y acabó impactando el cuello, noquearlo. Cravan se desplomó y el público saltó de sus asientos. El réferi Ursus contó uno, dos… hasta diez, pero el poeta-boxeador continuó besando la lona.

Cravan fue llevado a su esquina y mientras le exprimían esponjas sobre el rostro y le arrojaban aire con una toalla para reanimarlo, el puño de Smith fue levantado por el colegiado en señal de victoria. Pero no todo el auditorio respondió con aplausos, casi dos tercios de los asistentes, a garganta batiente, exigieron la devolución de las entradas. El espectáculo había sido bueno pero demasiado corto, incluso contando los sesenta segundos de descanso que hubo entre los dos rounds disputados, todo terminó en seis minutos con cincuenta y dos segundos. Ese zurdazo que ejecutó Smith mandó a dormir a su oponente mucho antes de lo previsto. Sí, hubo protestas de parte de los diletantes, pero también reconocimiento de parte de algunos entendidos. El de color se retiró del cuadrilátero con la frente bien en alto, entre aplausos apagados y uno que otro elogio. Con la bata puesta y la cabeza hundida, el europeo avanzó hacia el vestidor entre signos de desaprobación, rechiflas y recuerdos para la familia; incluso le arrojaron algunos cojines desde las gradas.

Para calmar los exacerbados ánimos del respetable, casi en seguida salieron a escena los siguientes contendientes, Coronel S. Hernández y su rival el Maestro Levergne. Para colmo de males, también esta disputa terminó en el segundo asalto con un Coronel Hernández victorioso luego de haber aplastado la nariz de un Levergne que ya sólo pudo respirar por la boca. El cielo se había nublado por completo; los empresarios y promotores del Toreo, temerosos de que El rey del fuego no pudiera encender sus pirotecnias, aterrados de la posibilidad de tener que reembolsar las entradas, decidieron prescindir del entremés musical preparado para antes del acto final, ordenaron desmontar las cuerdas del ring y urgieron al mago a que se presentara “de inmediato” ante el público; para cuando éste salió al escenario, Cravan ya había abandonado, paga en mano, la plaza; igual hizo el cronista Julius, que en un acto de honestidad escribió:

“Meditabundo y cabizbajo abandoné la plaza, sin acordarme que el Rey del Fuego tenía el número final a su cargo. Por fortuna, para mis lectores, un amigo de confianza se sirvió narrarme con fidelidad las espeluznantes hazañas de este émulo de Satanás. Entre sus monerías demoníacas a la alta escuela, que le fueron muy aplaudidas, nuestro ente diabólico hizo gárgaras con plomo derretido, se almorzó catorce barras de hierro candente y, como le escociera una miaja la campanilla, terminó estas niñerías soplándose un garrafón de ácido muriático. El público atónito, en pie, los brazos en alto y ostentando el boleto, siguió exigiendo, hasta darse cuenta de que eran las cinco de la tarde y, por consiguiente, demasiado temprano para regresar a sus hogares. Entonces fue cuando, distribuidos en dos bandos, se armó gresca y comenzó un aeroplano de cojines. Con este broche de oro cerró la macanuda fiesta.”

Cravan necesitaba ganar y no pudo hacerlo, había perdido una oportunidad de perlas al caer frente a Smith, y la manera en que cayó (igual que su sueño de convertirse en mánager, director de cine y hacedor de prosopoemas a la vez) suponía el fin de su carrera como boxeador profesional, al menos en México. De los 2,000 pesos ganados dio 120 a su sparring y 120 a su manager, otros 100 fueron para pagar las apuestas que había pactado en su favor. Llegó al Hotel Juárez, donde residía con Mina, y esa noche, mientras los festejos por la Independencia se realizaban a escasas tres calles de distancia, en el Zócalo, ellos estaban alistando las maletas. Partieron hacia las costas de Oaxaca (otros dicen que a Veracruz); estando allí, sólo les alcanzaba para sufragar el costo de un pasaje a Argentina, así que Mina abordó un navío con destino a Buenos Aires. Coloso, como lo llamaba, la alcanzaría más tarde, en cuanto juntara lo suficiente para poder emprender la marcha; juró llegar a tiempo para ver el nacimiento de su hija, pero eso nunca sucedió. A finales de octubre de 1918 Cravan desapareció, nadie volvería a verlo.

Varias historias circulan en torno al suceso, dicen que logró hacerse de un pequeño velero que él mismo equipó y con el que se puso en ruta para reunirse con su amada, la pequeña embarcación se habría hundido en algún punto del Golfo de Tehuantepec (otros dicen que en aguas atlánticas); André Breton relataría en una carta dirigida a R. Gaffé: “Desapareció, hace algunos años, al intentar atravesar, solo, un día de tormenta, el Golfo de México en una embarcación muy endeble”. William Carlos William recoge en sus memorias que Mina Loy, en Salina Cruz, vio como su esposo se alejaba de la costa en aquella embarcación para nunca volver. Otra versión dice que, por esos días, la policía mexicana encontró dos cadáveres cerca de la frontera, a orillas del Río Bravo, uno de ellos era “rubio, ceniciento, grandote”; otra apunta a que se habría reunido con Duchamp a finales de ese año. Cendrars manifestó que había recibido una puñalada en el corazón tras un pleito de cantina. Circularon rumores de que lo habían visto años después en Londres, en Praga y en Dublín; que en mil novecientos veintitantos un corredor de arte muy alto y fornido estuvo vendiendo supuestos manuscritos y cartas de Oscar Wilde, el corredor se presentaba bajo los seudónimos que usó Cravan para firmar las distintas críticas, crónicas y poemas que escribió para su revista Maintenant; también se habla de una supuesta carta que envío a su madre, fechada en noviembre de 1919 (mismo mes en que las autoridades inglesas en común acuerdo con las mexicanas decidieron declararlo muerto).

Mina lo esperó varios años, mismos en que continuó pagando investigadores privados que seguían buscando a su esposo en expedientes, calles y cárceles de México, Guatemala, El Salvador, Argentina, Chile y Estados Unidos. Décadas más tarde escribiría: “Marido / cuan secretamente me engañas con la muerte”. Philippe Soupault y André Breton compusieron un epitafio: “Los mercaderes de las cuatro estaciones han emigrado a México / Viejo boxeador has muerto allí / y ni siquiera sabes por qué …” Pero Cravan lo sabía muy bien, sabía que estaba huyendo de la guerra, una guerra que terminaría dos semanas después de que el poeta-boxeador ejecutara su último de acto de escapismo.

*Para la recreación de la última pelea de Cravan, así como de sus últimos pasos, consulté las siguientes fuentes, en especial las dos primeras:

*Crónica retrospectiva: Smith-Cravan y Comparsa Company. –Juicio Crítico, Julius, Arte y deportes No. 10. 27/09/1918

*Maintenant (seguido de crónicas y testimonios), Caja Negra Editora

*Viva, Patrick Deville, Anagrama

*The forgotten story of… Jack Johnson’s figth with Oscar Wilde’s poet nephew, Graham Parker, The Guardian. 22/04/2016

*Mina Loy’s ‘Colossus’ and the Myth of Arthur Cravan, Sandeep Parmar, Jacket magazine 2007

*En breve luz: Arthur Cravan y Mina Loy, Ernesto Bottini

*El enigma de Arthur Cravan, Pedro Paunero

an a dar las seis. Aprieto el paso. Tengo hambre. Salí de casa para buscar algo de comer cuando ya no aguantaba más, a la hora en que un agujero se abrió en mi estómago, un hoyo en mis entrañas que de pronto dejó escapar lumbre, llamas que subieron por mi tráquea para ponerla al rojo vivo. Jadeante, suduroso y mareado, busco el área de fondas en el mercado.

an a dar las seis. Aprieto el paso. Tengo hambre. Salí de casa para buscar algo de comer cuando ya no aguantaba más, a la hora en que un agujero se abrió en mi estómago, un hoyo en mis entrañas que de pronto dejó escapar lumbre, llamas que subieron por mi tráquea para ponerla al rojo vivo. Jadeante, suduroso y mareado, busco el área de fondas en el mercado.

n aquellos días me aferraba a conseguir empleo desde la cabina de un teléfono público. Invertía el pequeño ahorro en tarjetas Ladatel, en ejemplares de El Universal y en pergeñar en Computrabajo. Iba por cuenta propia y sin palancas en la Ciudad de México. Aquellas sesiones telefónicas terminaban con una mentada de madre para el viejo sapo de Carlos Slim.

n aquellos días me aferraba a conseguir empleo desde la cabina de un teléfono público. Invertía el pequeño ahorro en tarjetas Ladatel, en ejemplares de El Universal y en pergeñar en Computrabajo. Iba por cuenta propia y sin palancas en la Ciudad de México. Aquellas sesiones telefónicas terminaban con una mentada de madre para el viejo sapo de Carlos Slim.

alvo en los pocos ámbitos en los que se ejerce la lectura sin prejuicios, el cómic se salva de una condena súbita por presentar a la mujer como un objeto. México tiene gran tradición en las historietas de contenido picante, en donde se relatan amoríos con finales comúnmente burlescos o trágicos. Las mujeres suelen ser representadas con cuerpos de enorme frondosidad, en medio de hombres que las anhelan y acosan hasta lograr algún “favorcito” de su difícil voluntad.

alvo en los pocos ámbitos en los que se ejerce la lectura sin prejuicios, el cómic se salva de una condena súbita por presentar a la mujer como un objeto. México tiene gran tradición en las historietas de contenido picante, en donde se relatan amoríos con finales comúnmente burlescos o trágicos. Las mujeres suelen ser representadas con cuerpos de enorme frondosidad, en medio de hombres que las anhelan y acosan hasta lograr algún “favorcito” de su difícil voluntad.