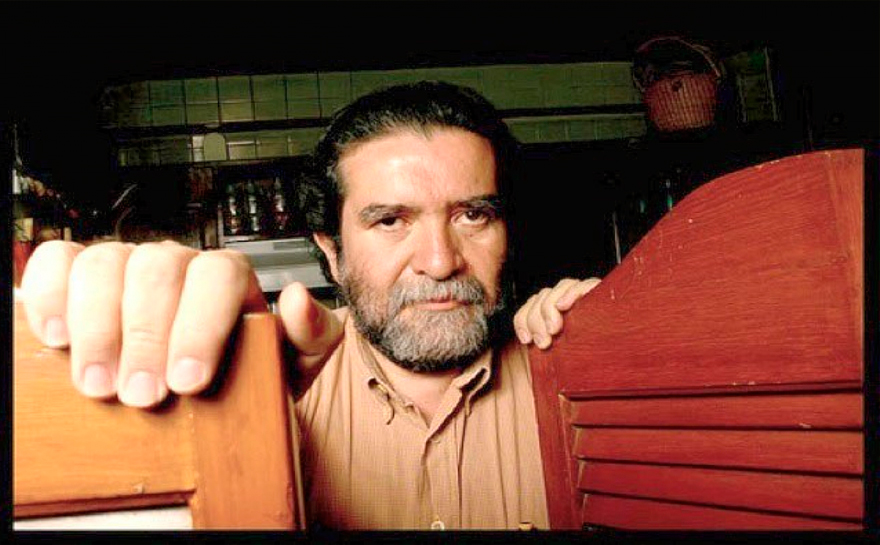

o conocí cuando yo tenía doce años. Levanté un libro suyo del sillón de mi tía Pavis. Un hilito de sangre. Y me lo chuté de un jalón. En ese instante mi vida dio un vuelco. Se abrieron puertas que yo desconocía hacia dónde me llevarían. Hasta entonces mis lecturas estaban nutridas por el Sensacional de maistros, el de Lucha Libre y el de Futbol, el Así soy, ¿y qué?, la sección de deportes de La Jornada, el Esto y el Mil Chistes. Luego de terminar mi primera lectura de Un hilito de sangre, me prometí hacerme amigo del autor. Y lo hice, pero muchos años después, y gracias a otro amigo.

o conocí cuando yo tenía doce años. Levanté un libro suyo del sillón de mi tía Pavis. Un hilito de sangre. Y me lo chuté de un jalón. En ese instante mi vida dio un vuelco. Se abrieron puertas que yo desconocía hacia dónde me llevarían. Hasta entonces mis lecturas estaban nutridas por el Sensacional de maistros, el de Lucha Libre y el de Futbol, el Así soy, ¿y qué?, la sección de deportes de La Jornada, el Esto y el Mil Chistes. Luego de terminar mi primera lectura de Un hilito de sangre, me prometí hacerme amigo del autor. Y lo hice, pero muchos años después, y gracias a otro amigo.

Me masturbé varias veces leyendo un Hilito de sangre, releyendo cuando el personaje manosea a la cieguita en la terminal de autobuses y cuando encuentra a su tía desnuda. Lloré cuando matan a Kung-fú, su mejor amigo, y se le acaban todos los trucos. Viví en carne propia la desolación de mirar el amanecer desde avenida Juárez. Más veces de las necesarias. Me identifiqué cuando confiesa que Osbelia no es su novia, que ni siquiera tienen güevos para hablarle. Es decir, que con ese libro conocí el significado de la literatura.

Eusebio debe significarse puerta en alguna lengua extinta. Porque eso fue para muchos escritores nóveles, una puerta. Que conducía a conocer un oficio y desarrollarlo más allá de las adversidades de la vida cotidiana. En otras palabras, rifarse un tiro con las letras y la vida al mismo tiempo.

Eusebio Ruvalcaba fue la puerta para leer a Carson McCullers, a Josefina Vicens, a Yourcenar y Duras. A Vicente Gallego, Joseph Roth, Norman Mailer, a Juan Luis Panero y a sus hermanos, a Tadewz Rozewikz. Era difusor de lo que le gustaba, por eso nos recomendaba leer Llueve Lluvia, del desconocido, pero brutalmente talentoso, Ángel Trejo. El Complot mongol, de Rafael Bernal, a Luis Ignacio Helguera, a J.M. Servín, a Rolando Rosas Galicia, a Eugenio Partida. Él fue el primero al que yo escuché hablar de la fuerza con la que venía la literatura del norte.

Un día Humberto Ramón Levete fue a mi casa y me preguntó si conocía a un tal Eusebio Ruvalcaba. Humberto traía un periódico bajo el brazo donde se anunciaba un taller de Creación Literaria. En la colonia del Valle. Estaba bien pinche caro, hasta inscripción cobraban. A mí no me alcanzaba mi presupuesto de yónki y vendedor de tacos de guisado para pagar esa cantidad. Mi respuesta fue, “Vas, Eusebio es un cabrón.”

Yo tenía 24 años. A Humberto lo había conocido en otro taller, el de Luis de la Peña, en la Casa de la Primera Imprenta de América. El taller había llegado a su fin. Luis fue generoso con nosotros, más de la cuenta. Humberto y yo queríamos probarnos en otra liga. A ver si era cierto que la armábamos.

El progreso de Humberto como escritor fue notable en cuanto cayó en manos de Eusebio. Sus lecturas eran más avanzadas, profundas, y su prosa iba encontrando ritmo, cause. Una tarde me llamó para decirme que el taller de Eusebio cambiaría de sede y de costo. Tardé en ir varias semanas. Su nueva sede se encontraba en la colonia Obrera, en Manuel Gutiérrez Nájera, número 111. Escribí un poema largo titulado Días extraños, y me lancé a probar suerte. Le gustó tanto mi trabajo a Eusebio, que nos invitó un trago en una cantina cerca del metro Chabacano, en donde sirven mariscos de botana. Yo sentía que era Lionel Messi y acaba de conocer a Pep Guardiola. Nada más lejos, que yo de ser el Messi de las letras mexicas, pero eso sentí.

Desde el principio Eusebio fue generoso conmigo. A los pocos meses me llamó a sentarme a su lado, en medio de esas borracheras maratónicas que seguían a las sesiones del taller. Eusebio pasó su mano sobre mi hombro y me dijo; “Desde hoy tienes la beca Eusebio Ruvalcaba, y ésa es más chida que la del FONCA, porque nunca se acaba”. Brindamos, y a partir de ese día, yo no pagaba sesión.

Mi manera de corresponder fue llevando poemas. Cada semana y sin falta. Escribía diario, como él mismo nos sugería a todos. Qué pinche ingrato soy. Pobre Eusebio, tener que leer aquellas pinches líneas llenas de quejas. El caso es que me eligió para hacer una antología que sólo incluiría a tres poetas. Dos de Torreón y a mí. Carlos Velázquez y Carlos Reyes eran los otros. El libro tardó en salir porque a nadie le gustaba. Nadie quería entrarle al toro. Publicar a dos güeyes que sólo figuraban en sus terruños y a un completo desconocido. Los tres con poemas impublicables en cualquier lugar e idioma. Pero Eusebio algo nos vio. Y Carlos Sánchez, en su editorial La Cábula, hizo lo que nadie. Sacó 500 ejemplares de aquella cosa extraña llamada Tres poetas perros. (Eso, querido Eusebio, no se me olvidará jamás. Me presentaste a dos grandes carnales de la vida, como si supieras desde siempre, que esos güeyes y yo olíamos al mismo azufre, a la misma pinche cloaca. Seguro el aroma te era familiar.)

El taller de la Hermandad de la uva, así lo bautizamos, en honor a la obra de John Fante y a la cantidad de botellas que nos bebíamos cada semana, tenía mucho talento, y una rara combinación de edades que nos unía más. Los más jóvenes eran Axel, de quien no recuerdo su apellido, y Rodrigo Cervantes. Estaba Humberto, Pablo León, Leticia López, Diana Violeta Solares y su hermano Marco. Víctor Pavón, Ernesto Lechuga y Paco Valencia eran la parte de más experiencia. Citlalli Fuentes, era como la jefa de grupo. Jorge Octavio, Jorge Landeros, son todos los que recuerdo en este instante. Fue la primera etapa del taller. Digamos que Eusebio era el director técnico y Jorge Borja el capitán del equipo. Hoy, Borja es quien conduce el taller que sigue vivo. El legado de Eusebio. Aunque Eusebio nunca fue fan de los premios literarios, de su taller salieron varios. Y seguro, bajo el comando de Borja, saldrán más.

Durante esa primera etapa del taller nos reuníamos en el departamento del Tío Pelucas, el querido Rafael Ríos. Un salsero de corazón y amante, como casi nadie, de la poesía. Eusebio lo que más compartía eran amigos. A sus amigos nos compartía a sus otros amigos. Cuando se abría la primera botella comenzaba la parte más interesante del taller. Eusebio a veces hablaba de algún tema, o leía poemas de alguno de sus poetas favoritos.

Todos los que sabemos quién es Eusebio, sabemos que lo que más amaba era la música. Él hacía música de otro modo distinto al que sus padres. Encontró el ritmo embravecido y desparpajado, vital, el ritmo de su sangre apretando las teclas con velocidad, marcando letras, comas, puntos, espacios. Y comenzaba la sinfonía de palabras bailando alrededor de su cabeza. La urdimbre.

Eusebio nos orientaba con comentarios y lecturas. Nos animaba a no caer, a soportar las críticas e intentarlo una y otra vez. Nos bajaba los humos, pero nos alentaba a seguir. Hasta que saliera. No era complaciente, pero sabía encontrar virtudes en todos los textos, algo que era rescatable y a partir de lo cual se podía comenzar a trabajar. Nunca menospreciaba ninguna observación. Siempre tenía el oído dispuesto para escuchar nuestras desgracias. Mucho de él hay en mí. Le molestaba hablar de letras, de libros, si en esto olfateaba pretensión de parte de su interlocutor. A mí me sucedió varias veces, te cambiaba el tema. Prefería hablar de la vida cotidiana, de cómo conseguías comida, de cómo te sentías antes de cerrar los ojos por la noche. Nos dio mucho a los que estuvimos cerca de él. Lo único que no pudo contagiarme fue su humildad.

Era duro, implacable, cuando había que serlo. A mí me consintió por años, mis textos siempre corrían la suerte de salir ilesos y con comentarios generosos. Pero como en todo acto eusebiano, había un truco. Luego no hubo clemencia. La exigencia era máxima. Yo había cambiado la poesía por la narrativa, y los halagos se acabaron. Comenzaron a lloverme críticas de Eusebio, duras y tupidas. Y cometí el error de pensar que era personal.

Yo había ganado un premio de poesía. Mi soberbia no necesita premios, pero si los tiene mejor. Eusebio me puso a prueba. Me llevo contra las cuerdas. Dude si seguir. Yo quería dinero y reconocimiento, y eso la poesía no se lo brinda a cualquiera. Dejé de escribir años. Y en ese tiempo Eusebio se alejó de mí. No porque no escribiera. Porque seguro notaba que me estaba traicionando. O quería ver hasta dónde llegaba, a ver si era cierto que me quería rifar contra las letras y la vida. Fueron varias las veces que llegué destruido a su taller luego de noches y noches de consumir drogas duras. El taller ya estaba en un café en el centro de Tlalpan. Varias veces me roló una lana. Me la mandaba con Borja. Mi aspecto era fatal, mugroso, delgado, siempre con los ojos rojos.

Al final regresé a escribir, pero entre Eusebio y yo algo se había roto. Los chismes, las calumnias, mis patrañas, todo se conjuntó para que nos alejarnos. Pero el cariño seguía.

Nos aventamos un último trago en una cantina cerca del Zócalo. Yo había programado, a petición suya, una especie de homenaje a Silvestre Revueltas, llegamos media hora tarde. Pero de haber sabido que era el último trago, ni siquiera hubiéramos llegado. Total, ninguna feria vale un céntimo junto a la presencia de Eusebio.

*

Eusebio, una de las últimas veces que te vi fue para decirte que mi madre había muerto. Lo lamentaste honestamente, y me abrazaste, como el padre que eras a veces conmigo. Me golpeaste varias veces la nuca, como si fuera un niño, y guardaste silencio mirando a tus adentros.

Alguna vez yo estaba consumiendo piedra en el baño de mi casa y te marqué para decirte que eras mi padre. Que así de mucho te quería y que te extrañaba. Suspiraste. No sabes cómo me dolía estar lejos de ti.

“Si dudas entre un adjetivo y otro, no pongas ninguno.”

“Sé lo más breve que se pueda, no hagas párrafos largos, no eres Melville. Primero aprendamos a escribir párrafos pequeños.”

“Chingo a mi madre, si no, un día agradecerás que ésa vieja no te haya pelado.”

“No escribas de los bisteces en el sartén, sino del cochambre, de lo que se queda pegado, de eso que duele y no quieres hablar.”

“No juzgues a tu padre, Negro, al tiempo, mi estimado, al tiempo lo entenderás.”

“No uses punto y coma, si no sabes cómo hacerlo. Mejor quédate con los puntos y seguidos y las comas.”

“La primera regla es desconfiar, de todos y de todo.”

“Tu mamá es jefa absoluta. Mis respetos.”

“Escribe, todos los días, que chingue a su madre el diablo.”

“No le hagas caso a nadie. Respecto a tus textos, sólo tú decides.”

“Si a Napoleón lo engañaba Josefina, uno qué puede esperarse.”

“Las mujeres tienen otro tipo de inteligencia a la nuestra, una superior, nunca les vas a ganar. Ellas siempre llevan ventaja.”

Esas son tus voces que recuerdo más. Y por supuesto, “Negro de mi alma.” Y remarcabas; “Eres Negro de mi alma, ¡te das cuenta?” Todos los días leo tu libro Primero la A, y a veces un poema o Con los oídos abiertos, son todos tus libros que tengo conmigo.

Perdí el póster que me firmaste de cuando estuviste en el Alicia. Perdí mi ejemplar de Un hilito de sangre, mi primera edición que tardaste ocho horas en firmar porque te cagaban esas idolatrías hacia tu obra. La dedicatoria decía, más o menos así: He visto a un hombre destrozar un auto con sus propias manos, he visto a un hombre tocar los 24 caprichos de Paganinni frente a la tumba de mi padre, he visto a un hombre declararle su amor a una mujer frente a un altar, este libro no vale nada. Un abrazo. Y al final, del lado derecho, tu firma. Perdí mi ejemplar de Una cerveza de nombre derrota, el que te pedí que firmaras en donde viene el texto que habla de defender la soltería a toda costa.

Pero me quedan todas las veces que me dijiste, así no se escribe. Y todas las veces que nos reímos juntos. Y todo tu cariño.

Todos los días te invito a dar rol con mis perros, a ti y a Chipote.

Me acuerdo lo jefe que eras con el Yo-yo, un día te regalé uno. Me mostraste tu bolsita de gamuza, de la que hablas en el Hilito de sangre. Y de verdad llevabas tesoros en ella.

Me acuerdo el día que me pediste que me robara una estatua de Mozart, porque tú no podías hacerlo. Cuando me saludabas con esa forma tan particular de tronar los dedos con mi mano prensada entre la tuya. El último correo que me mandaste fue de agradecimiento. Me acuerdo del día que cociné mole verde en tu casa. Y me dijiste, “Sólo por eso, te respeto.”

Y la navidad a la que me invitaste con tus hijos, tu nieta y tu mujer, Coral. Una vez me diste libros a vender, El hilito y El argumento de la espada, “Para que saques una feria”, me dijiste. Todos los regalé. Otro día me diste $500.00 baros para ir con Belén, el día de mi cumpleaños. Y otra vez me disparaste unos tragos, cuando cumplí 30, en un bar sobre avenida Zaragoza, y me presentaste una súper chava.

No se me olvida nada. Bueno, sí, a veces se me olvida que la vida es una broma, como que dos más dos son cuatro.

azuo Ishiguro (1954) pintó esta novela con una paleta de muy pocos colores opacos. Sin embargo, logra muchos matices, aun cuando el objeto de su retrato es un alma pequeña y sin demasiadas complejidades: Stevens, un mayordomo de los años 50 que recuerda nostálgicamente su vida de tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

azuo Ishiguro (1954) pintó esta novela con una paleta de muy pocos colores opacos. Sin embargo, logra muchos matices, aun cuando el objeto de su retrato es un alma pequeña y sin demasiadas complejidades: Stevens, un mayordomo de los años 50 que recuerda nostálgicamente su vida de tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

edellín es una ciudad llena de hermosas piernas femeninas que yo usaría de bufanda sin importar si llueve o hace calor. Medellín es una ciudad en donde abunda el pollo empanado, y también las arepas. Aquí se bebe Colombiana en envase de vidrio. Medellín huele a marihuana. En Medellín los tres millones de parceros que no andan en auto, se suben al bucéfalo, andan en escúters, motos y bicicletas. A los que no tienen casa les dicen gamín.

edellín es una ciudad llena de hermosas piernas femeninas que yo usaría de bufanda sin importar si llueve o hace calor. Medellín es una ciudad en donde abunda el pollo empanado, y también las arepas. Aquí se bebe Colombiana en envase de vidrio. Medellín huele a marihuana. En Medellín los tres millones de parceros que no andan en auto, se suben al bucéfalo, andan en escúters, motos y bicicletas. A los que no tienen casa les dicen gamín.

o conocí cuando yo tenía doce años. Levanté un libro suyo del sillón de mi tía Pavis. Un hilito de sangre. Y me lo chuté de un jalón. En ese instante mi vida dio un vuelco. Se abrieron puertas que yo desconocía hacia dónde me llevarían. Hasta entonces mis lecturas estaban nutridas por el Sensacional de maistros, el de Lucha Libre y el de Futbol, el Así soy, ¿y qué?, la sección de deportes de La Jornada, el Esto y el Mil Chistes. Luego de terminar mi primera lectura de Un hilito de sangre, me prometí hacerme amigo del autor. Y lo hice, pero muchos años después, y gracias a otro amigo.

o conocí cuando yo tenía doce años. Levanté un libro suyo del sillón de mi tía Pavis. Un hilito de sangre. Y me lo chuté de un jalón. En ese instante mi vida dio un vuelco. Se abrieron puertas que yo desconocía hacia dónde me llevarían. Hasta entonces mis lecturas estaban nutridas por el Sensacional de maistros, el de Lucha Libre y el de Futbol, el Así soy, ¿y qué?, la sección de deportes de La Jornada, el Esto y el Mil Chistes. Luego de terminar mi primera lectura de Un hilito de sangre, me prometí hacerme amigo del autor. Y lo hice, pero muchos años después, y gracias a otro amigo.

A punto de ser demolida la estructura y rematada como fierro viejo, Carlos Obregón Santacilia se acerca a uno de los hombres más influyentes de la época, mismo que se convertirá en su mecenas y quien provocará una de las disputas más sonadas en la historia de la arquitectura mexicana: el ingeniero Arturo J. Pani, ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo L. Rodríguez.

A punto de ser demolida la estructura y rematada como fierro viejo, Carlos Obregón Santacilia se acerca a uno de los hombres más influyentes de la época, mismo que se convertirá en su mecenas y quien provocará una de las disputas más sonadas en la historia de la arquitectura mexicana: el ingeniero Arturo J. Pani, ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo L. Rodríguez. Pani se siente inseguro: no puede hacerle eso a Obregón Santacilia, pero el temple del tío es mayor cuando le dice que “yo estoy sumamente disgustado con este señor, no me gusta lo que está haciendo, no me hace caso, lo vas a hacer tú”

Pani se siente inseguro: no puede hacerle eso a Obregón Santacilia, pero el temple del tío es mayor cuando le dice que “yo estoy sumamente disgustado con este señor, no me gusta lo que está haciendo, no me hace caso, lo vas a hacer tú”

o es coincidencia que en una calle llamada Elm vivieran dos personajes que en contextos distintos enarbolaron la bandera de lo bizarre, lo macabro y el humor negro: Freddy Krueger, protagonista de A Nightmare on Elm Street, y el dibujante estadounidense Charles Samuel Addams. Nacido el 7 de enero de 1912 en Westfield, Nueva Jersey, al joven Chas le atraían los ataúdes, los esqueletos y las lápidas, materia prima de los dibujos que realizaría años después.

o es coincidencia que en una calle llamada Elm vivieran dos personajes que en contextos distintos enarbolaron la bandera de lo bizarre, lo macabro y el humor negro: Freddy Krueger, protagonista de A Nightmare on Elm Street, y el dibujante estadounidense Charles Samuel Addams. Nacido el 7 de enero de 1912 en Westfield, Nueva Jersey, al joven Chas le atraían los ataúdes, los esqueletos y las lápidas, materia prima de los dibujos que realizaría años después.