l arte de la novela se caracteriza, cuando está bien ejecutado, por construir un mecanismo narrativo preciso, en el que cada una de las piezas aporta un giro, un torque o un movimiento en espiral que nos sorprende. Así como en un reloj, en donde la presencia de un engrane de sobra o un resorte doblado puede ocasionar el colapso del mecanismo, una acumulación innecesaria de palabras puede dar como resultado una novela obesa que se arrastrará lastimosamente hasta su punto final.

l arte de la novela se caracteriza, cuando está bien ejecutado, por construir un mecanismo narrativo preciso, en el que cada una de las piezas aporta un giro, un torque o un movimiento en espiral que nos sorprende. Así como en un reloj, en donde la presencia de un engrane de sobra o un resorte doblado puede ocasionar el colapso del mecanismo, una acumulación innecesaria de palabras puede dar como resultado una novela obesa que se arrastrará lastimosamente hasta su punto final.

Es el caso de Los últimos días de Ramón Pagano, del escritor Alejandro Hernández Palafox. En ella, se nota el exceso, se percibe la intención del autor por mostrar un virtuosismo narrativo que, en lugar de lograr un goce estético, da como resultado una narrativa esclerótica. Lo que comienza con una anécdota muy simple –los últimos días de un condenado a muerte–, se convierte en una sucesión de escenas inútiles que al articularse en una historia dan como resultado una lectura espesa y cansada.

Nada tiene que ver el lenguaje que utiliza Hernández Palafox en su prosa, pues este es bastante coloquial, incluso plano. Más bien, es esta obsesión por narrar los encuentros que tiene entre el condenado a muerte –Ramón Pagano, el narrador personaje–, con una serie de carnavalescos personajes entre los que se encuentran desde su madre hasta el presidente de la república, pasando, por supuesto, por una muy sabrosa amante, un capo de las drogas, un sastre funerario, varios secretarios de estado y un sacerdote escandalizado. Todos estos careos, que en otras circunstancias podrían dar como resultado diálogos hilarantes, aquí sólo invocan al bostezo.

El problema principal de la novela, además de esta acumulación de escenas sin razón, es la construcción de la voz narrativa.

Ramón Pagano es un narrador en primera persona que se describe a sí mismo como un inteligentísimo y servicial ayudante de uno de los más sanguinarios capos del país, al que, debido a un enamoramiento fortuito, asesina de dos balazos. Quiso el destino que en el momento de su juicio se implementara la pena de muerte en el país, por lo que Pagano fuera escogido como el primer reo nacional en tener el honor de probar las mieles de la horca.

La anécdota y su verosimilitud hacen agua por todos lados, ya que Pagano es un personaje demasiado sobrado, lo cual ocasiona que no le cause confianza al lector. Este dispositivo narrativo –el narrador no confiable–, que funciona a la perfección en otras obras tales como Fiesta en la madriguera, de Juan Pablo Villalobos, o en Los relámpagos de agosto, de Jorge Ibargüengoitia, aquí dinamita la suspensión de la incredulidad, ya que le faltan tanto las restricciones de percepción de Tochtli –personaje narrador de Villalobos–, como el cinismo irónico del General Arroyo, personaje del autor guanajuatense.

La anécdota y su verosimilitud hacen agua por todos lados, ya que Pagano es un personaje demasiado sobrado, lo cual ocasiona que no le cause confianza al lector. Este dispositivo narrativo –el narrador no confiable–, que funciona a la perfección en otras obras tales como Fiesta en la madriguera, de Juan Pablo Villalobos, o en Los relámpagos de agosto, de Jorge Ibargüengoitia, aquí dinamita la suspensión de la incredulidad, ya que le faltan tanto las restricciones de percepción de Tochtli –personaje narrador de Villalobos–, como el cinismo irónico del General Arroyo, personaje del autor guanajuatense.

Ramón Pagano se toma demasiado en serio, es arrogante en demasía y además, no tiene introspecciones verdaderas, –elemento que lo hubiera dotado de vulnerabilidad, y por lo tanto, de humanidad–, sino que se limita a rememorar escenas del pasado.

Es indudable que Alejandro Hernández Palafox posee una pluma entrenada, pues su discurso es solvente, articulado y entendible.

El problema es la construcción de su diégesis. El relato de Pagano no tiene un contrapunto que nos permita compararlo y definir lo que es la “realidad”, sino que debemos atenernos a su palabra. Tampoco nos divierte, sino que nos intenta impresionar con sus fanfarronadas. Hay algunas partes, muy pocas, que pueden considerarse logradas, tal es el caso de el espeluznante desfile de ejecutados que Pagano ve durante una ensoñación, y en donde le muestran las múltiples y atroces maneras que el ser humano ha inventado para deshacerse de los indeseables.

En contraste, en la mayor parte de la novela, el lector espera con ansia que el día de la ejecución de Pagano llegue, ya que teme que, de tardarse más, quien podría morir de hastío sería él mismo.

Léala sólo si tiene problemas de insomnio.

Alejandro Hernández Palafox, Los últimos días de Ramón Pagano, 2018. Literatura Random House.

unca antes en la historia de The New Yorker se habían recibido tantas cartas para denostar una publicación —un cuento llamado “La Lotería”, escrito por la escritora Shirley Jackson, de veintinueve años, nacida en San Francisco, California, en 1916—, o para solicitar el nombre y la ubicación exacta del pueblo donde se llevaba a cabo ese sorteo en el que, mansamente, participaba toda la comunidad.

unca antes en la historia de The New Yorker se habían recibido tantas cartas para denostar una publicación —un cuento llamado “La Lotería”, escrito por la escritora Shirley Jackson, de veintinueve años, nacida en San Francisco, California, en 1916—, o para solicitar el nombre y la ubicación exacta del pueblo donde se llevaba a cabo ese sorteo en el que, mansamente, participaba toda la comunidad.

l asesino serial rico, sofisticado y atrayente es ya prácticamente un lugar común en el imaginario colectivo. De villano pasó a antihéroe y de ahí se transformó en un oscuro objeto del deseo para cierto tipo de lector (¿o lectora?) ávido de emociones fuertes y erotismo duro. Incluso el Christian Grey de la famosa saga de las cincuenta sombras no es sino un versión endulcolorada del carnicero elegante tipo Hannibal Lecter o Dexter Morgan. En otras palabras, el tópico se ha utilizado al extremo de la nausea.

l asesino serial rico, sofisticado y atrayente es ya prácticamente un lugar común en el imaginario colectivo. De villano pasó a antihéroe y de ahí se transformó en un oscuro objeto del deseo para cierto tipo de lector (¿o lectora?) ávido de emociones fuertes y erotismo duro. Incluso el Christian Grey de la famosa saga de las cincuenta sombras no es sino un versión endulcolorada del carnicero elegante tipo Hannibal Lecter o Dexter Morgan. En otras palabras, el tópico se ha utilizado al extremo de la nausea.

un violador adolescente mexicoamericano con problemas de adicciones se transforma dentro de la cárcel en un adulto íntegro, educado y defensor de los derechos de los presos migrantes en Estados Unidos.

un violador adolescente mexicoamericano con problemas de adicciones se transforma dentro de la cárcel en un adulto íntegro, educado y defensor de los derechos de los presos migrantes en Estados Unidos.

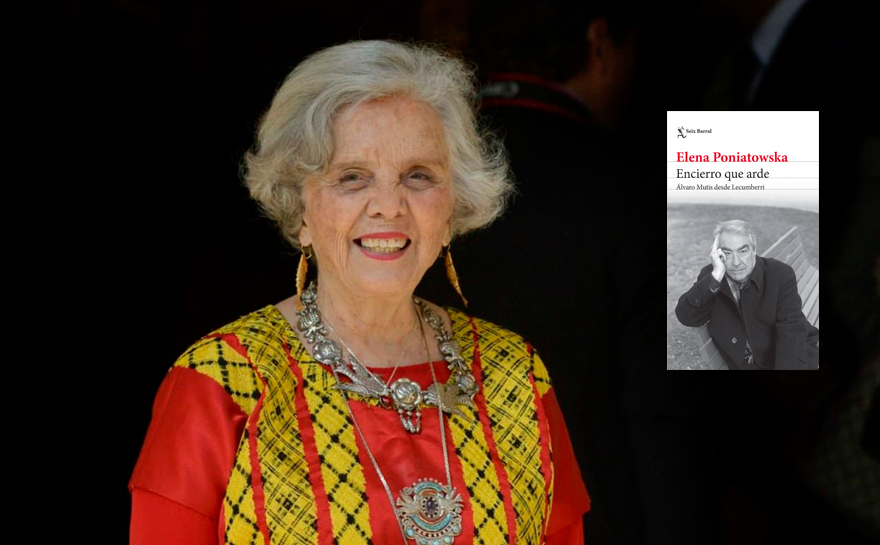

ás que en ninguna otra disciplina artística, las temporadas en prisión de los escritores, sean justificadas o no, se romantizan hasta el punto de estimarse como puntos de inflexión en sus respectivas trayectorias. Esto, como si los barrotes tuviesen facultades oraculares y de visión extendida, por las que los internos ganarían más perspicacia para apuntalar su tarea creativa.

ás que en ninguna otra disciplina artística, las temporadas en prisión de los escritores, sean justificadas o no, se romantizan hasta el punto de estimarse como puntos de inflexión en sus respectivas trayectorias. Esto, como si los barrotes tuviesen facultades oraculares y de visión extendida, por las que los internos ganarían más perspicacia para apuntalar su tarea creativa.