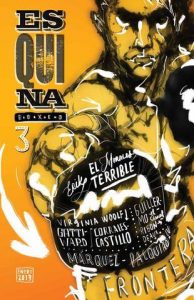

Esta crónica se publicó originalmente en la revista Esquina Boxeo, en enero de 2013, publicación de La Dulce Ciencia Ediciones. Si quieres ver todos los números, entra en www.dulceciencia.com.

I

l puño se encajó casi con dulzura en el rostro anguloso de Erik El Terrible Morales. No pudo verlo, sólo estalló de pronto. Fue como si alguien apagara repentinamente un switch dentro de su cerebro. La violencia con la que Danny García asestó el zurdazo nada tenía que ver con la plácida sensación de la inconsciencia. Durante unos segundos flotó en el espacio, tranquilo, como dentro de un útero sin tiempo, reconfortante y pacífico. Cuando encendieron la luz de la realidad El Terrible estaba tendido sobre la lona, rodeado de la gente de servicios médicos que lo asediaba con preguntas. Desconcertado trató de entender qué le había ocurrido. No recordaba que había recibido el golpe más brutal de su vida, que había girado sobre su propio eje para caer con medio cuerpo afuera de las cuerdas. Lo único claro en ese momento es que estaba en el suelo, derrotado.

l puño se encajó casi con dulzura en el rostro anguloso de Erik El Terrible Morales. No pudo verlo, sólo estalló de pronto. Fue como si alguien apagara repentinamente un switch dentro de su cerebro. La violencia con la que Danny García asestó el zurdazo nada tenía que ver con la plácida sensación de la inconsciencia. Durante unos segundos flotó en el espacio, tranquilo, como dentro de un útero sin tiempo, reconfortante y pacífico. Cuando encendieron la luz de la realidad El Terrible estaba tendido sobre la lona, rodeado de la gente de servicios médicos que lo asediaba con preguntas. Desconcertado trató de entender qué le había ocurrido. No recordaba que había recibido el golpe más brutal de su vida, que había girado sobre su propio eje para caer con medio cuerpo afuera de las cuerdas. Lo único claro en ese momento es que estaba en el suelo, derrotado.

Danny García, un peleador joven y fuerte, levantaba los brazos como ordena el canon de los vencedores. Hundido en una esquina, acodado sobre sus piernas, El Terrible miraba hacia ninguna parte. Estaba cabizbajo, agotado por el esfuerzo de los cuatro asaltos que resistió con más corazón que combate. Todavía aturdido respondía como podía las preguntas que le hacía el médico.

―¿Cómo te llamas? ―le disparó el médico.

―Pérate cabrón… ¿Qué quieres saber? ―respondió El Terrible aún confundido por el mazazo que acababa de recibir.

―¿En dónde estás? ―le insistió.

―En Nueva York ―apenas pudo balbucir.

Después las preguntas se volvieron cada vez más precisas, sobre el día en que estaban, el lugar exacto, y El Terrible esquivó como pudo el interrogatorio hasta que le preguntaron si sabía en qué asalto había caído. Ahí ya no supo qué responder. El Terrible nunca había llevado la cuenta de la pelea porque para él un combate es un asunto que exige la entrega pasional y no el frío cálculo administrativo.

Ahí estaba el que fue campeón en cuatro divisiones, acurrucado como un pajarillo desvalido en un rincón mientras todos lo miraban con la compasión que se dedica a un enfermo terminal. ¿Qué era lo que veían en esos instantes esos ojos aún extraviados por el golpe? ¿Qué imágenes se fijaban en aquella mente enredada por la derrota?

Ahí estaba el que fue campeón en cuatro divisiones, acurrucado como un pajarillo desvalido en un rincón mientras todos lo miraban con la compasión que se dedica a un enfermo terminal. ¿Qué era lo que veían en esos instantes esos ojos aún extraviados por el golpe? ¿Qué imágenes se fijaban en aquella mente enredada por la derrota?

Erik, El Terrible, se quedó pensando en su carrera, en los años en los que construyó con paciencia un personaje inolvidable, en todo lo que se había jugado en esta noche que algunos le habían pronosticado, pero que nunca quiso adivinar. Como disparado por un resorte se puso en pie. “Chingue su madre”, dijo de pronto y pidió el micrófono.

―Quiero agradecer por todos estos años. El tiempo pasa y hay que reconocer que ya no tengo nada que hacer en el boxeo… ―dijo Morales antes de bajar del cuadrilátero a manera de despedida. Caminó rumbo al vestidor todavía con el torso descubierto, el rostro deforme por el castigo y con la tristeza infinita de quien se sabe acabado.

“Me enfadé de todo”, admitió El Terrible al paso de las semanas, “otra vez mi tolerancia para el boxeo fue muy poca, mi vida ya no alcanza para estar más tiempo”.

II

La noche en que noquearon a El Terrible Morales, su esposa Ana María revivió un viejo reclamo que siempre hizo sombra en su vida conyugal. Ella no podía vivir más con esa angustia de que a su marido le ocurriera uno de esos desenlaces de melodrama que se repiten en las biografías rasposas de los boxeadores en retiro. Hombres duros pero arruinados, con estragos evidentes, dificultades para hablar, enganchados al alcohol o a las drogas y en bancarrota. Las imágenes televisadas después de que fue abatido por Danny García, mostraban a una Ana María alarmada que intentaba acercarse al cuadrilátero para ver el estado de su esposo. Cuando éste se repuso del zurdazo y reposaba en la esquina, ella intentaba darle ánimos. Era el personaje de la mujer solidaria que sostenía al esposo en desgracia.

―Si no dejas el boxeo nos vamos a divorciar ―le reclamó después, exactamente como hiciera siete años antes cuando empezó su relación con Erik Morales.

―Pues nos divorciamos, pero voy a seguir ―respondió un fastidiado Erik, que para ese momento había decidido que antes de irse definitivamente del boxeo quería hacer tres peleas más. Dos para despedirse de la afición de distintas ciudades del país y una última en la que se haría a sí mismo una gran fiesta del adiós. Tres peleas más que no sólo serían una puesta en escena controlada sino una trilogía para despedir a El Terrible como en su imaginación lo merecía. “Como un guerrero, como un grande, como un chingón”, se dijo en un acto de rebeldía, sin importarle el malestar de su esposa ni las opiniones de quienes le dieron los santos óleos después de la derrota brutal ante García.

Resulta difícil imaginar a un campeón atribulado por los conflictos vulgares de la vida doméstica. Acostumbrados a verlos embravecidos, siempre dispuestos a machacar al rival en turno, un peleador profesional en discusiones de alcoba parece tan extraño como un perro de pelea reducido a pastorear un rebaño de ovejas. Sin embargo, El Terrible tuvo que sortear la oposición de las mujeres para poder convertirse en el legendario peleador que será recordado como un héroe.

Fue la pertinaz insistencia de su mujer la que lo orilló a retirarse del boxeo en 2007. Fue eso y la decepción que le produjeron las tres derrotas consecutivas, dos de ellas ante el filipino Manny Pacquiao, que atribuyó a la mala asesoría en las preparaciones, en las que sacrificaba demasiado para dar el peso, y al trato imparcial de los jueces, a quienes culpó de estar del lado de sus adversarios. Después de perder ante David Díaz el 4 de agosto de 2007 en Chicago, decidió acabar con su carrera.

―Más a huevo que por ganas, me retiré porque estuvo chingue y chingue, así que me dije: “Este es un buen momento, la pelea debí ganarla pero no me la dieron, así es que chinguesumadre, me voy” ―dijo en aquel entonces, pero nunca se sintió verdaderamente fuera del boxeo. En sus pensamientos se repetía todo el tiempo como una cantaleta infinita: “Voy a volver, voy a volver, voy a volver.”

Pero esta vez su esposa fue más insistente. Por eso la amenaza del divorcio para que Erik lo pensara muy en serio. En esos días una televisora le ofreció la posibilidad de que se volviera comentarista de boxeo, la negativa a aceptar la oferta subieron el voltaje de las discusiones en casa.

―Agarra ese trabajo ―le dijo Ana María harta de ver cómo su esposo se aferraba a seguir como peleador, expuesto a terminar hecho añicos por rivales a los que ya no podía dar pelea.

―Agarra ese trabajo ―le dijo Ana María harta de ver cómo su esposo se aferraba a seguir como peleador, expuesto a terminar hecho añicos por rivales a los que ya no podía dar pelea.

―Espérate, que no quiero ―le respondió tajante mientras ella le preguntaba cuál era su argumento para rechazar la oportunidad de iniciar otra carrera y una nueva vida.

“Porque no quiero y ya, voy a seguir peleando, estoy decidido y lo voy a hacer”, fue todo lo que pudo argumentar.

―¿Y por qué lo voy a hacer? ―se preguntó sin esperar respuesta de nadie. ―Porque es parte de la historia y traigo un tema personal que no es pretexto.

En esos tres años de retiro Erik se deprimió como nunca. Subió de peso hasta convertirse en un hombre obeso, llegó a poco más de cien kilos y tenía el aspecto de un gordo bonachón que ya nada tenía de El Terrible. Cada vez que hacía público su deseo de volver a los cuadriláteros, provocaba menos asombro que risas burlonas. Ahora su cuerpo también le suplicaba que dejara el boxeo para siempre. Erik, simplemente, no hizo caso.

III

Hay una melancolía profunda en aquellos que se desprenden de lo que más quieren en la vida. Es una forma de la derrota. Es claudicar, por decisión propia u obligado por razones ajenas, porque quien abandona lo que considera importante termina por desdibujarse, por convertirse en humo. Erik Morales se aferró a no perder lo único que sabía hacer, se resistió a disolverse, a ser nadie.

El novelista estadunidense James Ellroy escribió un relato sobre el boxeo a partir de la figura de Erik Morales. “El boxeo mexicano significa que mueres por amor y que vives para impresionar y apabullar a tus colegas”, escribió para asentar lo que considera es la sublimación de la violencia y del machismo como deporte. Todo eso lo representaba a la perfección El Terrible. ¿Cómo permitirse entonces claudicar cuando resumía lo esencial que tiene este arte de bravucones?

Durante años Erik Morales representó lo mejor del boxeo mexicano, un estilo, si puede llamarse, que combina una técnica destilada y una vocación para el sufrimiento. Desde que irrumpió en los campeonatos mundiales dio visos de lo que vendría en adelante, un jovencito de rostro anguloso y cabello corto como cepillo, elegante y feroz, que parecía que en sus genes estaba inscrito el instinto depredador. Era la noche del 6 de agosto de 1997, El Terrible con apenas veintiún años exhibió la decadencia del veterano campeón Daniel Zaragoza, quien le doblaba la edad. Un golpe al abdomen acabó con el viejo boxeador, que terminó sentado sobre la lona, humillado, vencido por la juventud impaciente del rival y por los años a cuestas. Ahí empezó la épica de El Terrible.

En su momento más glorioso enfrentó al que sería su némesis, otro mexicano, Marco Antonio Barrera. Ambos protagonizaron una de las trilogías clásicas del boxeo, tres combates sin desperdicio, salvajes, coreográficos, sufridos y heroicos. Ellroy narra el primero de esos combates en su texto Espectáculo cruento y lo describe como una guerra santa.

“Vuelven a trabarse. Entran en sincronía. Encajan y golpean sincronizadamente”, relata Ellroy con prosa corta y veloz como los pasos de un boxeador clásico. “La guerra. En colaboración. Mexicana (…) Es salvaje (…) Es la guerra en sincronía.”

Después vendría la trilogía contra Manny Pacquiao y por años Erik Morales fue el único mexicano que pudo presumir que había derrotado oficialmente al filipino (pasaron siete años para que Juan Manuel Márquez pudiera vencer al Pacman). Luego fue el desencanto, en los dos combates siguientes la victoria fue para Pacquiao y no pudo soportarlo, El Terrible estaba convencido de que había sido robado. La decepción que le produjo ese resultado lo empujó fuera de las cuerdas de modo similar al zurdazo con el Danny García años más tarde lo echó de escena.

“Me obligaron a irme del boxeo, me aventaron fuera de la carretera para acabar con mi carrera”, dijo El Terrible con rencor sobre aquella experiencia. “Quedé muy resentido con el tema del boxeo, estaba muy dañado en el alma, muy triste, así que perdí el entusiasmo y lo abandoné.”

“Me obligaron a irme del boxeo, me aventaron fuera de la carretera para acabar con mi carrera”, dijo El Terrible con rencor sobre aquella experiencia. “Quedé muy resentido con el tema del boxeo, estaba muy dañado en el alma, muy triste, así que perdí el entusiasmo y lo abandoné.”

Pasaron tres años en los que estuvo encadenado al resentimiento y a un cuerpo hinchado, producto de un apetito desmedido y liberador, comía por desesperación, por venganza, como si con el sobrepeso le escupiera quienes consideraba responsables de su retiro: vean lo que han hecho de mí, yo era El Terrible y ustedes me convirtieron en esto, parecía reclamarles desde su ruina atlética. Pero ante la incredulidad generalizada recuperó el físico para regresar al boxeo en 2010 y para conseguir otro título mundial en 2011. La sombra de El Terrible no dejó de perseguirlo nunca en ese tiempo hasta que lo alcanzó y eso, para Erik, fue el destino irremediable.

IV

Cuando George Best, el mítico jugador del Manchester United, era un viejo risueño y jubilado, dijo una frase que se volvió un lema para quienes consumen la vida de un solo trago y sin arrepentimientos. “Gasté la mayor parte de mi fortuna en alcohol, mujeres y autos deportivos; el resto lo desperdicié”, disparó como resumen de su genio. Erik Morales se identificó de inmediato cuando escuchó esa sentencia y estalló en una carcajada sincera y ruidosa. No pudo evitar identificarse con semejante descaro, con una declaración de orgullo en un espíritu gemelo.

―¡Claro, güey! Ése sí se la sabía ―dijo en una explosión de honestidad.

Conocía bien el significado del derroche en aras del placer liberador. El Terrible había ganado tanto dinero como ningún boxeador mexicano habría imaginado en sus noches más enloquecidas. Cantidades descomunales, ofensivas para quien nunca ha apretado más de un puñado de billetes en toda su vida. Para El Terrible golpear y ser golpeado era un trabajo sin sentido si no tenía el refugio del despilfarro, viajar en aviones privados en arrebatos parranderos, citar a cenas en lugares imposibles, hacer cualquier disparate prohibido para quien no tenga el blindaje de una cuenta millonaria. En sus momentos de mayor excentricidad, abrió una discoteca en Tijuana y se divertía como un niño perverso que fingía ser el encargado de la limpieza, mientras los socios del club, gente conocida de la sociedad tijuanense, le rendían pleitesía al campeón. “Yo nomás me la curaba, me la pasaba chingón y me encantaba”, se consolaba al paso de los años.

Conocía bien el significado del derroche en aras del placer liberador. El Terrible había ganado tanto dinero como ningún boxeador mexicano habría imaginado en sus noches más enloquecidas. Cantidades descomunales, ofensivas para quien nunca ha apretado más de un puñado de billetes en toda su vida. Para El Terrible golpear y ser golpeado era un trabajo sin sentido si no tenía el refugio del despilfarro, viajar en aviones privados en arrebatos parranderos, citar a cenas en lugares imposibles, hacer cualquier disparate prohibido para quien no tenga el blindaje de una cuenta millonaria. En sus momentos de mayor excentricidad, abrió una discoteca en Tijuana y se divertía como un niño perverso que fingía ser el encargado de la limpieza, mientras los socios del club, gente conocida de la sociedad tijuanense, le rendían pleitesía al campeón. “Yo nomás me la curaba, me la pasaba chingón y me encantaba”, se consolaba al paso de los años.

“Gané demasiado, pero si no me podía chingar un porcentaje para mí en lo que se me pegara mi regalada gana, entonces no tenía sentido, yo no quería seguir trabajando… a la chingada con todo.”

V

Después de la derrota ante Danny García, el hijo de El Terrible Morales perdió en una competencia ecuestre. Fue un golpe duro para un niño de seis años. Lastimado en la autoestima infantil dijo que no tenía sentido competir si al final del esfuerzo le esperaba la derrota. En medio del llanto hizo su declaración de rencor a un padre triunfador. Erik, el padre avergonzado, quiso consolarlo.

―No, es como cuando peleaste; para qué lo hiciste si te ganaron ―reclamó el niño.

―Pérate, güey, tienes que aprender a ganar y para eso tienes que aprender a perder ―le dijo un padre en tono blando y reconfortante―, se vale caerse, pero te tienes que levantar, es una pinche obligación, lo que no se vale es quedarse en el piso.

―Papá, ¿para qué vuelves a pelear? ―preguntó el hijo.

―¿Por qué no? ―contestó El Terrible, desconcertado ante la pregunta que no había respondido en toda su carrera.

―Porque la última vez te tiraron y perdiste.

Erik Morales lo pensó antes de responder, pero dijo lo que llevaba años revoloteando en su cabeza como una mosca gigante y molesta, zumbona y asquerosa, lo que respondió era un lugar común que repetía con cierta pereza ante los medios, ante la esposa preocupada y ante sí mismo.

―Sí, pero tengo que pelear… perdí pero me tengo que componer.

VI

Erik Morales seguía en su esquina. Apabullado como Daniel Zaragoza cuando lo hizo pedazos la noche que consiguió el primer campeonato mundial. Miraba al suelo, parecía triste, muy triste, bebía con desinterés de una botella de agua que algún desconocido le dio para recuperarse del golpe de Danny García que lo había dejado flotando en el espacio durante algunos segundos. Todos los peleadores vencidos terminan igual, en una esquina impersonal y lejana. Miraba un punto impreciso. Pensaba. Nadie sabía lo que pensaba. Pero luego dijo que veía su vida en imágenes, en ráfagas de cuando fue un campeón legendario, el que sabía morirse en la raya, el que si no salía a rifársela mejor ni salir. Vio también al joven Terrible que asumía pelear como sinónimo de verle la cara a los mejores, el que dijo que no sabía hacerse pendejo en la lona, el que decidió hacer pausa cuando perdió el entusiasmo, el que no concebía la vida abajo del cuadrilátero.

Erik Morales seguía en su esquina. Apabullado como Daniel Zaragoza cuando lo hizo pedazos la noche que consiguió el primer campeonato mundial. Miraba al suelo, parecía triste, muy triste, bebía con desinterés de una botella de agua que algún desconocido le dio para recuperarse del golpe de Danny García que lo había dejado flotando en el espacio durante algunos segundos. Todos los peleadores vencidos terminan igual, en una esquina impersonal y lejana. Miraba un punto impreciso. Pensaba. Nadie sabía lo que pensaba. Pero luego dijo que veía su vida en imágenes, en ráfagas de cuando fue un campeón legendario, el que sabía morirse en la raya, el que si no salía a rifársela mejor ni salir. Vio también al joven Terrible que asumía pelear como sinónimo de verle la cara a los mejores, el que dijo que no sabía hacerse pendejo en la lona, el que decidió hacer pausa cuando perdió el entusiasmo, el que no concebía la vida abajo del cuadrilátero.

No volteó a ver siquiera a Ana María, su esposa, que le gritaba palabras que nadie escuchó. No al menos Erik, que estaba aturdido y ausente en lo que pensaba. Nadie sabía qué pensaba. Bebió otra vez de la botella de agua, demasiado inclinada como la pendiente de su carrera. El corte a cepillo escurría sudor y esfuerzo. Bajó la cabeza. Nadie sabía lo que veía. Un hombre de camisa blanca impecable le hablaba, tenía guantes como para evitar el asco de tocar a un perdedor. No era un perdedor. Era Erik Morales, El Terrible, el boxeador con ética de guerrero. Sí sabemos qué pensaba, al final se había salido con la suya. Hizo lo que quería contra todo y contra todos. Pero qué más da en este deporte cruel. Los boxeadores aunque ganen, siempre pierden.

Fotografía tomada de http://www.hbo.com/boxing/fights/2012/01-28-erik-morales-vs-danny-garcia/

lgunos libros nos hablan. Literalmente. La charla de Linda Rosenkrantz es uno de ellos. Catalogada como una novela reality desde la contraportada, es posible que los lectores tengan la expectativa de encontrarse con la narración de una telerrealidad parecida a la de Amélie Nothomb en Ácido sulfúrico, la cual recrea un campo de concentración en el que los espectadores pueden votar por el próximo ejecutado (no tan lejano a la propuesta de Game2: Winter (https://game2winter.ru/), un programa ruso que emula a The Hunger Games, en el que se puede asesinar y violar para ganar un premio de poco más de un millón y medio de dólares).

lgunos libros nos hablan. Literalmente. La charla de Linda Rosenkrantz es uno de ellos. Catalogada como una novela reality desde la contraportada, es posible que los lectores tengan la expectativa de encontrarse con la narración de una telerrealidad parecida a la de Amélie Nothomb en Ácido sulfúrico, la cual recrea un campo de concentración en el que los espectadores pueden votar por el próximo ejecutado (no tan lejano a la propuesta de Game2: Winter (https://game2winter.ru/), un programa ruso que emula a The Hunger Games, en el que se puede asesinar y violar para ganar un premio de poco más de un millón y medio de dólares). En 250 páginas, en las que el autoanálisis es la columna vertebral, la triada de personalidades nos absorbe. En un acuerdo tácito que parte de un principio de buena fe, Emily, Vincent y Marsha se psicoanalizan hasta decir basta. La terapia de grupo parte de la franqueza y la apertura de Emily, la actriz que tiene problemas con su consumo de alcohol, el pintor homosexual Vincent, un eterno drama queen como él mismo se reconoce, y Marsha, una editora caracterizada por la frialdad, que es la base de este triángulo (“las únicas tres personas que conozco que realmente creo que podrían ser capaces de hacer algo juntos”). Digámoslo así: ella lo equilibra. Probablemente este personaje sea la misma Linda Rosenkrantz como lo ha dejado entrever en algunas entrevistas.

En 250 páginas, en las que el autoanálisis es la columna vertebral, la triada de personalidades nos absorbe. En un acuerdo tácito que parte de un principio de buena fe, Emily, Vincent y Marsha se psicoanalizan hasta decir basta. La terapia de grupo parte de la franqueza y la apertura de Emily, la actriz que tiene problemas con su consumo de alcohol, el pintor homosexual Vincent, un eterno drama queen como él mismo se reconoce, y Marsha, una editora caracterizada por la frialdad, que es la base de este triángulo (“las únicas tres personas que conozco que realmente creo que podrían ser capaces de hacer algo juntos”). Digámoslo así: ella lo equilibra. Probablemente este personaje sea la misma Linda Rosenkrantz como lo ha dejado entrever en algunas entrevistas. En este libro no hay narración como tal. Linda Rosenkrantz renunció a ser demiurgo y ese es el mayor mérito. Talk (que pude ser entendido como verbo y/o sustantivo en inglés a diferencia del título La charla con el que se ha publicado la traducción al español) fue publicado en 1965 y se convirtió en una obra de culto, por lo que la editorial New York Review Books decidió reeditarla después de cincuenta años de su primera aparición. Más que la hilaridad en la que insisten los críticos en su primera impresión, yo me he topado con un neurótico y finísimo humor, que recuerda a la mejor época de algunas sitcoms como Seinfeld. En estas incontables horas de conversaciones de la vida real las palabras no se adelantan a su tiempo, sino que persisten en el tiempo. Montaigne habla de que el ejercicio más fructífero y natural de nuestro espíritu es la conversación. Es por eso que la intensidad del vínculo entre los tres amigos nos da una sensación de claustrofobia. Como apunta el refrán español: “Donde hay confianza, da asco.” Esa es la verdadera amistad íntima. Y si existe un adjetivo para este libro, entonces yo diría que es sassy. Descarado para unos y fresco para otros.

En este libro no hay narración como tal. Linda Rosenkrantz renunció a ser demiurgo y ese es el mayor mérito. Talk (que pude ser entendido como verbo y/o sustantivo en inglés a diferencia del título La charla con el que se ha publicado la traducción al español) fue publicado en 1965 y se convirtió en una obra de culto, por lo que la editorial New York Review Books decidió reeditarla después de cincuenta años de su primera aparición. Más que la hilaridad en la que insisten los críticos en su primera impresión, yo me he topado con un neurótico y finísimo humor, que recuerda a la mejor época de algunas sitcoms como Seinfeld. En estas incontables horas de conversaciones de la vida real las palabras no se adelantan a su tiempo, sino que persisten en el tiempo. Montaigne habla de que el ejercicio más fructífero y natural de nuestro espíritu es la conversación. Es por eso que la intensidad del vínculo entre los tres amigos nos da una sensación de claustrofobia. Como apunta el refrán español: “Donde hay confianza, da asco.” Esa es la verdadera amistad íntima. Y si existe un adjetivo para este libro, entonces yo diría que es sassy. Descarado para unos y fresco para otros.

«Bailar me enseñó el ritmo. Pero aún más que eso la importancia de transmitir emociones a través de lo que escribo. En la danza sólo está el cuerpo para decir algo; en la escritura, las palabras. No habría nada peor para mí que escribir algo impecable pero que no exprese absolutamente nada».

«Bailar me enseñó el ritmo. Pero aún más que eso la importancia de transmitir emociones a través de lo que escribo. En la danza sólo está el cuerpo para decir algo; en la escritura, las palabras. No habría nada peor para mí que escribir algo impecable pero que no exprese absolutamente nada». «Al volver me acordé del ofrecimiento que me habían hecho en la Fundación para las Letras Mexicanas: ir como invitada a los talleres que daban, y pensé que lo que había escrito podría tallerearlo ahí. Entré con Orlando Ortiz y las críticas se pusieron algo rudas. Era la primera vez que iba a un taller, y sentí que algunos me veían como “y ésta qué hace aquí”». No todos eran así, como el escritor J. M. Servín que acababa de terminar su novela Al final del vacío, y acudía clase con clase a leerla en público, y escuchar los comentarios de los demás.

«Al volver me acordé del ofrecimiento que me habían hecho en la Fundación para las Letras Mexicanas: ir como invitada a los talleres que daban, y pensé que lo que había escrito podría tallerearlo ahí. Entré con Orlando Ortiz y las críticas se pusieron algo rudas. Era la primera vez que iba a un taller, y sentí que algunos me veían como “y ésta qué hace aquí”». No todos eran así, como el escritor J. M. Servín que acababa de terminar su novela Al final del vacío, y acudía clase con clase a leerla en público, y escuchar los comentarios de los demás. sensación de estar lejos de casa, un estremecimiento que configura la atmósfera de su más reciente libro. Su papá recuperó la salud.

sensación de estar lejos de casa, un estremecimiento que configura la atmósfera de su más reciente libro. Su papá recuperó la salud.

l puño se encajó casi con dulzura en el rostro anguloso de Erik El Terrible Morales. No pudo verlo, sólo estalló de pronto. Fue como si alguien apagara repentinamente un switch dentro de su cerebro. La violencia con la que Danny García asestó el zurdazo nada tenía que ver con la plácida sensación de la inconsciencia. Durante unos segundos flotó en el espacio, tranquilo, como dentro de un útero sin tiempo, reconfortante y pacífico. Cuando encendieron la luz de la realidad El Terrible estaba tendido sobre la lona, rodeado de la gente de servicios médicos que lo asediaba con preguntas. Desconcertado trató de entender qué le había ocurrido. No recordaba que había recibido el golpe más brutal de su vida, que había girado sobre su propio eje para caer con medio cuerpo afuera de las cuerdas. Lo único claro en ese momento es que estaba en el suelo, derrotado.

l puño se encajó casi con dulzura en el rostro anguloso de Erik El Terrible Morales. No pudo verlo, sólo estalló de pronto. Fue como si alguien apagara repentinamente un switch dentro de su cerebro. La violencia con la que Danny García asestó el zurdazo nada tenía que ver con la plácida sensación de la inconsciencia. Durante unos segundos flotó en el espacio, tranquilo, como dentro de un útero sin tiempo, reconfortante y pacífico. Cuando encendieron la luz de la realidad El Terrible estaba tendido sobre la lona, rodeado de la gente de servicios médicos que lo asediaba con preguntas. Desconcertado trató de entender qué le había ocurrido. No recordaba que había recibido el golpe más brutal de su vida, que había girado sobre su propio eje para caer con medio cuerpo afuera de las cuerdas. Lo único claro en ese momento es que estaba en el suelo, derrotado. Ahí estaba el que fue campeón en cuatro divisiones, acurrucado como un pajarillo desvalido en un rincón mientras todos lo miraban con la compasión que se dedica a un enfermo terminal. ¿Qué era lo que veían en esos instantes esos ojos aún extraviados por el golpe? ¿Qué imágenes se fijaban en aquella mente enredada por la derrota?

Ahí estaba el que fue campeón en cuatro divisiones, acurrucado como un pajarillo desvalido en un rincón mientras todos lo miraban con la compasión que se dedica a un enfermo terminal. ¿Qué era lo que veían en esos instantes esos ojos aún extraviados por el golpe? ¿Qué imágenes se fijaban en aquella mente enredada por la derrota? ―Agarra ese trabajo ―le dijo Ana María harta de ver cómo su esposo se aferraba a seguir como peleador, expuesto a terminar hecho añicos por rivales a los que ya no podía dar pelea.

―Agarra ese trabajo ―le dijo Ana María harta de ver cómo su esposo se aferraba a seguir como peleador, expuesto a terminar hecho añicos por rivales a los que ya no podía dar pelea. “Me obligaron a irme del boxeo, me aventaron fuera de la carretera para acabar con mi carrera”, dijo El Terrible con rencor sobre aquella experiencia. “Quedé muy resentido con el tema del boxeo, estaba muy dañado en el alma, muy triste, así que perdí el entusiasmo y lo abandoné.”

“Me obligaron a irme del boxeo, me aventaron fuera de la carretera para acabar con mi carrera”, dijo El Terrible con rencor sobre aquella experiencia. “Quedé muy resentido con el tema del boxeo, estaba muy dañado en el alma, muy triste, así que perdí el entusiasmo y lo abandoné.” Conocía bien el significado del derroche en aras del placer liberador. El Terrible había ganado tanto dinero como ningún boxeador mexicano habría imaginado en sus noches más enloquecidas. Cantidades descomunales, ofensivas para quien nunca ha apretado más de un puñado de billetes en toda su vida. Para El Terrible golpear y ser golpeado era un trabajo sin sentido si no tenía el refugio del despilfarro, viajar en aviones privados en arrebatos parranderos, citar a cenas en lugares imposibles, hacer cualquier disparate prohibido para quien no tenga el blindaje de una cuenta millonaria. En sus momentos de mayor excentricidad, abrió una discoteca en Tijuana y se divertía como un niño perverso que fingía ser el encargado de la limpieza, mientras los socios del club, gente conocida de la sociedad tijuanense, le rendían pleitesía al campeón. “Yo nomás me la curaba, me la pasaba chingón y me encantaba”, se consolaba al paso de los años.

Conocía bien el significado del derroche en aras del placer liberador. El Terrible había ganado tanto dinero como ningún boxeador mexicano habría imaginado en sus noches más enloquecidas. Cantidades descomunales, ofensivas para quien nunca ha apretado más de un puñado de billetes en toda su vida. Para El Terrible golpear y ser golpeado era un trabajo sin sentido si no tenía el refugio del despilfarro, viajar en aviones privados en arrebatos parranderos, citar a cenas en lugares imposibles, hacer cualquier disparate prohibido para quien no tenga el blindaje de una cuenta millonaria. En sus momentos de mayor excentricidad, abrió una discoteca en Tijuana y se divertía como un niño perverso que fingía ser el encargado de la limpieza, mientras los socios del club, gente conocida de la sociedad tijuanense, le rendían pleitesía al campeón. “Yo nomás me la curaba, me la pasaba chingón y me encantaba”, se consolaba al paso de los años. Erik Morales seguía en su esquina. Apabullado como Daniel Zaragoza cuando lo hizo pedazos la noche que consiguió el primer campeonato mundial. Miraba al suelo, parecía triste, muy triste, bebía con desinterés de una botella de agua que algún desconocido le dio para recuperarse del golpe de Danny García que lo había dejado flotando en el espacio durante algunos segundos. Todos los peleadores vencidos terminan igual, en una esquina impersonal y lejana. Miraba un punto impreciso. Pensaba. Nadie sabía lo que pensaba. Pero luego dijo que veía su vida en imágenes, en ráfagas de cuando fue un campeón legendario, el que sabía morirse en la raya, el que si no salía a rifársela mejor ni salir. Vio también al joven Terrible que asumía pelear como sinónimo de verle la cara a los mejores, el que dijo que no sabía hacerse pendejo en la lona, el que decidió hacer pausa cuando perdió el entusiasmo, el que no concebía la vida abajo del cuadrilátero.

Erik Morales seguía en su esquina. Apabullado como Daniel Zaragoza cuando lo hizo pedazos la noche que consiguió el primer campeonato mundial. Miraba al suelo, parecía triste, muy triste, bebía con desinterés de una botella de agua que algún desconocido le dio para recuperarse del golpe de Danny García que lo había dejado flotando en el espacio durante algunos segundos. Todos los peleadores vencidos terminan igual, en una esquina impersonal y lejana. Miraba un punto impreciso. Pensaba. Nadie sabía lo que pensaba. Pero luego dijo que veía su vida en imágenes, en ráfagas de cuando fue un campeón legendario, el que sabía morirse en la raya, el que si no salía a rifársela mejor ni salir. Vio también al joven Terrible que asumía pelear como sinónimo de verle la cara a los mejores, el que dijo que no sabía hacerse pendejo en la lona, el que decidió hacer pausa cuando perdió el entusiasmo, el que no concebía la vida abajo del cuadrilátero.

Quién sabe… supongo que uno siempre está cambiando de acuerdo a lo que escribe o lee pero como aprendizaje, hablando de la técnica de escribir. Que el tema en sí me haya cambiado no porque son temas que siempre han estado ahí conmigo. Nunca he escrito sobre cosas de moda, como el narco, sino de cosas que me atañen, de mis propios miedos u obsesiones; este tema aparece en mis libros de cuentos, escritos hace muchos años; hay dos o tres que aluden a la violación de niños. No es que la novela me haya cambiado, sino que uno va conociéndose más, y lo que ya estaba allí queda más claro o se establece más, y uno aprende al escribir.

Quién sabe… supongo que uno siempre está cambiando de acuerdo a lo que escribe o lee pero como aprendizaje, hablando de la técnica de escribir. Que el tema en sí me haya cambiado no porque son temas que siempre han estado ahí conmigo. Nunca he escrito sobre cosas de moda, como el narco, sino de cosas que me atañen, de mis propios miedos u obsesiones; este tema aparece en mis libros de cuentos, escritos hace muchos años; hay dos o tres que aluden a la violación de niños. No es que la novela me haya cambiado, sino que uno va conociéndose más, y lo que ya estaba allí queda más claro o se establece más, y uno aprende al escribir. Durante mis lecturas habituales. Me puse a ver mi librero y ahí estaban esos libros. De repente me di cuenta que había leído tanto de pedofilia como de encierro. Leo mucho true crime, como lo de Natascha Kampucsh o el caso Fritzl; Lolita lo leí en la carrera, también El coleccionista. Puse esos epígrafes para mostrar que no estoy inventando el hilo negro ni es la primera vez que se escribe de eso. Es como un guiño, pero también para que se sepa que no estoy tratando de copiar.

Durante mis lecturas habituales. Me puse a ver mi librero y ahí estaban esos libros. De repente me di cuenta que había leído tanto de pedofilia como de encierro. Leo mucho true crime, como lo de Natascha Kampucsh o el caso Fritzl; Lolita lo leí en la carrera, también El coleccionista. Puse esos epígrafes para mostrar que no estoy inventando el hilo negro ni es la primera vez que se escribe de eso. Es como un guiño, pero también para que se sepa que no estoy tratando de copiar. Me sentaba y escribía dos o tres líneas. Fue más difícil la corrección; me decía “¿cómo pude escribir esto?”. Yo tengo una niña y usé mis conocimientos, fue muy difícil; conozco esas partes en otras circunstancias. No podía suavizar esas escenas, traté de hacerlas con el mejor buen gusto, pero si no las hubiera puesto o las hubiera suavizado no habría estado bien porque la violación de niños es una cosa terrible y brutal y tal cual debe de verse.

Me sentaba y escribía dos o tres líneas. Fue más difícil la corrección; me decía “¿cómo pude escribir esto?”. Yo tengo una niña y usé mis conocimientos, fue muy difícil; conozco esas partes en otras circunstancias. No podía suavizar esas escenas, traté de hacerlas con el mejor buen gusto, pero si no las hubiera puesto o las hubiera suavizado no habría estado bien porque la violación de niños es una cosa terrible y brutal y tal cual debe de verse.

arlos María Flores (1976) es el director del Instituto Cultural de León y responsable de la Feria Nacional del Libro (FENAL) que este año cumple su edición número veintiocho. Mientras la gente sigue entrando al Poliforum León, Carlos María se da tiempo para hablar sobre algunas de las anécdotas que a lo largo de estos años se han tejido entre libros, estands y presentaciones.

arlos María Flores (1976) es el director del Instituto Cultural de León y responsable de la Feria Nacional del Libro (FENAL) que este año cumple su edición número veintiocho. Mientras la gente sigue entrando al Poliforum León, Carlos María se da tiempo para hablar sobre algunas de las anécdotas que a lo largo de estos años se han tejido entre libros, estands y presentaciones.