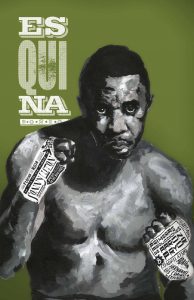

Esta crónica se publicó originalmente en la revista Esquina Boxeo, en junio de 2013, publicación de La Dulce Ciencia Ediciones. Si quieres ver todos los números, entra en www.dulceciencia.com.

Traducción de Mauricio Salvador

“You should remember that you were born to die.” Blind Willie McTell

***

![]() as Vegas, Nevada, 1970. Su vida fue un incendio mortal; sus días leña seca. Una pequeña chispa aquí o allá -la ceniza de un cigarrillo, quizá- y toda la desvencijada pocilga ardería en llamas. Uno podría arrojar toda la arena que quisiera sobre ella, bañarla con el océano Atlántico entero -pero nada iba a detener semejante conflagración.

as Vegas, Nevada, 1970. Su vida fue un incendio mortal; sus días leña seca. Una pequeña chispa aquí o allá -la ceniza de un cigarrillo, quizá- y toda la desvencijada pocilga ardería en llamas. Uno podría arrojar toda la arena que quisiera sobre ella, bañarla con el océano Atlántico entero -pero nada iba a detener semejante conflagración.

Bajo el quebradizo sol de Las Vegas -a punto de insolación- Charles Sonny Liston, ex campeón mundial de los pesos pesados, vagaba de un lúgubre cuarto a otro. Viajaba a través de un peligroso inframundo, uno que se encontraba a dos décadas de convertirse en la trampa para turistas donde extravagantes réplicas de las pirámides de Egipto y la Estatua de la Libertad salpicaban el paisaje. No, durante esos últimos años perdidos de Sonny Liston, la franja de Las Vegas aún la dominaban los llamativos anuncios de neón y los espectaculares anunciando el nombre de hoteles ya extintos, cabarets y casinos: Las Dunas, El Ave Fénix, La Hacienda, El Flamingo. Y detrás de esa ordinaria fachada había una ciudad abierta para lo infame y lo sucio. He aquí que Sonny Liston estaba en su elemento.

***

Tras sus dos inexplicables actuaciones en contra de Cassius Clay/Muhammad Alí -peleas que impactaron e indignaron a algo más que el mundo deportivo- un deshonrado Liston se mudó a Las Vegas en 1966 con su esposa, Geraldine, y se embarcó en un lejano regreso al boxeo que comenzó en Estocolmo, Suecia. Su tour de preparación alcanzó una docena de victorias antes de volver a La Franja. Entonces, en su segunda pelea en La Ciudad del Pecado el principio del fin por fin se le vino encima. En diciembre de 1969, apenas un año después de comenzar su regreso hacia los rankings de la división de los pesados, Liston fue brutalmente noqueado por su antiguo compañero de sparring Leotis Martin en una pelea transmitida en vivo por ABC. Un penetrante volado de derecha mandó a Liston bocabajo hacia la lona -y hacia la tierra de sombras del bajo Las Vegas. Aunque tuvo una pelea más -un sangriento nocaut técnico sobre un valiente Chuck Wepner en 1970- Liston se encontraba ya en un submundo tan a ras de suelo como cualquier otro en el país.

Tras sus dos inexplicables actuaciones en contra de Cassius Clay/Muhammad Alí -peleas que impactaron e indignaron a algo más que el mundo deportivo- un deshonrado Liston se mudó a Las Vegas en 1966 con su esposa, Geraldine, y se embarcó en un lejano regreso al boxeo que comenzó en Estocolmo, Suecia. Su tour de preparación alcanzó una docena de victorias antes de volver a La Franja. Entonces, en su segunda pelea en La Ciudad del Pecado el principio del fin por fin se le vino encima. En diciembre de 1969, apenas un año después de comenzar su regreso hacia los rankings de la división de los pesados, Liston fue brutalmente noqueado por su antiguo compañero de sparring Leotis Martin en una pelea transmitida en vivo por ABC. Un penetrante volado de derecha mandó a Liston bocabajo hacia la lona -y hacia la tierra de sombras del bajo Las Vegas. Aunque tuvo una pelea más -un sangriento nocaut técnico sobre un valiente Chuck Wepner en 1970- Liston se encontraba ya en un submundo tan a ras de suelo como cualquier otro en el país.

Liston -el corpulento ex rompehuelgas con un jab como pistón y un gancho izquierdo tan pesado como una grúa- se encontraba suelto en una ciudad dominada por listillos, estafadores y mala suerte. Sin más grandes pagas -esas pagas que creativos contadores de la mafia lograban cortar en pedazos del tamaño de un cuarto de dólar-, Liston se encontró con problemas de efectivo y un raído currículo. A diferencia de su amigo e ídolo, Joe Louis, que se ganaba bien la vida como anfitrión, Liston era en público hosco y de pocas palabras. No tenía las aptitudes para un trabajo cómodo en el negocio del entretenimiento de Las Vegas. Así que se lanzó a las polvorientas calles y regresó a sus orígenes. Entre sus pasatiempo en Las Vegas estaban las cartas, las prostitutas, los dados, el vodka, la marihuana y la cocaína. De vez en cuando Liston hacía algún cameo en una película o programa de televisión –Love, American Style, por ejemplo- o hacía de guardaespaldas de Doris Day y Red Foxx. ¿La descripción de algunos de sus otros trabajos? Piensen en tráfico de drogas y golpeador. Pero esta cruda atmósfera no era nada nuevo para Liston. A pesar de haber ganado fama como campeón mundial de los pesados Liston apenas conocía algo además de la pobreza y la violencia.

“Puedo entender las razones de mis defectos,” dijo Liston alguna vez. “Cuando era un niño no tenía nada excepto un montón de hermanos y hermanas, una madre desamparada y un padre a quien no le importaba ninguno de nosotros. Crecimos como bárbaros. Con dificultad teníamos la suficiente comida para no morir de hambre; no teníamos zapatos, algo de ropa y nadie que pudiera ayudarnos a escapar de la horrible vida que vivíamos.” Uno de los 25 hijos de un violento granjero, Sonny Liston -quien nunca supo su fecha exacta de nacimiento pero que fijó la del 8 de mayo de 1932 por razones burocráticas- fue criado en una desvencijada cabaña en Arkansas durante los años de la Gran Depresión. Obligado a abandonar la escuela cuando fue lo suficientemente grande como para trabajar en el campo al lado de su padre, Liston permaneció como un analfabeta el resto de su vida. En la adolescencia huyó a San Louis en busca de su madre. Ahí Liston se convirtió en ladrón e intimidador, dueño de una floreciente hoja de antecedentes criminales pero también de poca esperanza para algo más. Llamado “Negro no. 1” por la policía local Liston fue finalmente arrestado por robo en 1950 y encarcelado en la Penitenciaría de Missouri. En “Jeff City,” una de las prisiones más peligrosas de Estados Unidos, fue donde aprendió a boxear.

“Puedo entender las razones de mis defectos,” dijo Liston alguna vez. “Cuando era un niño no tenía nada excepto un montón de hermanos y hermanas, una madre desamparada y un padre a quien no le importaba ninguno de nosotros. Crecimos como bárbaros. Con dificultad teníamos la suficiente comida para no morir de hambre; no teníamos zapatos, algo de ropa y nadie que pudiera ayudarnos a escapar de la horrible vida que vivíamos.” Uno de los 25 hijos de un violento granjero, Sonny Liston -quien nunca supo su fecha exacta de nacimiento pero que fijó la del 8 de mayo de 1932 por razones burocráticas- fue criado en una desvencijada cabaña en Arkansas durante los años de la Gran Depresión. Obligado a abandonar la escuela cuando fue lo suficientemente grande como para trabajar en el campo al lado de su padre, Liston permaneció como un analfabeta el resto de su vida. En la adolescencia huyó a San Louis en busca de su madre. Ahí Liston se convirtió en ladrón e intimidador, dueño de una floreciente hoja de antecedentes criminales pero también de poca esperanza para algo más. Llamado “Negro no. 1” por la policía local Liston fue finalmente arrestado por robo en 1950 y encarcelado en la Penitenciaría de Missouri. En “Jeff City,” una de las prisiones más peligrosas de Estados Unidos, fue donde aprendió a boxear.

En 1953 Liston se convirtió en profesional y tras una docena de peleas terminó bajo el control de El Sindicato. Al principio fue la combinación del medio oeste comandada por John Vitale. Después fue la poderosa organización de la costa del este, donde la subdivisión de las peleas era liderada por el antiguo miembro de los Lucchese, Frankie Carbo y su compinche de ojos saltones Blinky Palermo. Liston permanecería atado a la mafia -y a las humillaciones producto de semejantes conexiones- por el resto de su vida. Incluso después de convertirse en campeón de los pesados Liston viviría en un perpetuo torbellino de vagonetas de policía, martillos de jueces, despiadados titulares y cacerías por parte de numerosas comisiones estatales.

A finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, tras limpiar por completo la división de los pesados, Liston saltó de las páginas deportivas y se convirtió en una pesadilla nacional en forma de editoriales de opinión. Para un Estados Unidos tenso, Liston era una potencial y letal combinación de Stagger Lee, Jack Johnson, Nat Turner y Leadbelly. Liston fue el primer campeón africoamericano problemático de la Era de los derechos Civiles, un hombre cuyo silencioso desprecio y desagradable historial perturbaba tanto al Establishment como a los desposeídos. Ni siquiera la NAACP (la Asociación para el Avance de la Gente de Color) quería que peleara con Paterson por el título. Era como si Liston -por la sola fuerza de su furia inarticulada- pudiera de alguna manera poner freno a los Freedom Raiders, Martin Luther King Jr. y James Meredith. No George Wallace o Ross Barnett o el Ku Klux Klan… el principal contendiente al mayor título del deporte profesional era la amenaza para el progreso. Sonny Liston, parece, nunca dejó ser el “Negro núm. 1”.

Uno de los pesos pesados más temidos de la historia, Liston fue evadido durante años por Floyd Patterson, cuyo manager, Cus D’Amato, usó la camarilla siniestra que lo apoyaba como una cortina de humo para evitar la inminente ruina, física y mental, de su frágil campeón. Cuando Liston finalmente obtuvo su oportunidad para el título en 1962, noqueó a Patterson en menos de un round como si fuera un pino de boliche para así iniciar el reinado más impopular desde los días de Jack Johnson. Un año después Liston repetió su actuación tirando tres veces a Patterson y dejándolo bizco en tan solo 129 segundos. Después vino la debacle en sus enfrentamientos contra Cassius Clay/Muhammad Alí, y entonces Liston se convirtió en un paria continental. Sin embargo, en Las Vegas, donde la infame “Lista de Personas Exlcuidas” estaba en circulación desde 1960, incluso Liston, que arrastraba detrás suyo una sombra tan larga como la Ruta 66, fue bienvenido.

Uno de los pesos pesados más temidos de la historia, Liston fue evadido durante años por Floyd Patterson, cuyo manager, Cus D’Amato, usó la camarilla siniestra que lo apoyaba como una cortina de humo para evitar la inminente ruina, física y mental, de su frágil campeón. Cuando Liston finalmente obtuvo su oportunidad para el título en 1962, noqueó a Patterson en menos de un round como si fuera un pino de boliche para así iniciar el reinado más impopular desde los días de Jack Johnson. Un año después Liston repetió su actuación tirando tres veces a Patterson y dejándolo bizco en tan solo 129 segundos. Después vino la debacle en sus enfrentamientos contra Cassius Clay/Muhammad Alí, y entonces Liston se convirtió en un paria continental. Sin embargo, en Las Vegas, donde la infame “Lista de Personas Exlcuidas” estaba en circulación desde 1960, incluso Liston, que arrastraba detrás suyo una sombra tan larga como la Ruta 66, fue bienvenido.

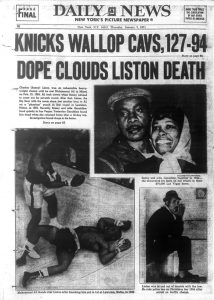

Cinco años y medio después de responder a la campana como uno de los hombres más famosos de Estados Unidos, sin embargo, Liston, de una edad de entre 38 y 42 años, estaba muerto. El 26 de diciembre de 1970 Geraldine Liston dejó Las Vegas para visitar a su familia en San Louis. Cuando regresó, el 5 de enero de 1971, entró a su habitación sólo para encontrar el cuerpo en descomposición de su esposo. En el sitio la policía encontró una jeringa así como heroína y marihuana. Uno de los oficiales que se encontró en la casa de Liston esa noche, Dennis Caputo, describió el lugar para el documental Sonny Liston: The Champ Nobody Wanted. “Llegué a la escena y fui escoltado a la habitación donde Sonny Liston fue encontrado en la cama,” dijo Caputo. “No había signos de lucha. Tampoco había heridas visibles en su cuerpo -aunque eso es difícil de determinar debido al deterioro de su cuerpo- pero no había absolutamente nada que indicara que Sonny Liston había muerto de algo diferente a la muerte natural.”

Más tarde la autopsia revelaría que en sus sistema se encontraron rastros de morfina y codeína -posibles subproductos de la heroína. Pero Liston, cuyo magnífico físico lo había impulsado al campeonato mundial de los pesados, se encontraba en tal estado de decadencia que es difícil decir qué fue lo que realmente le sucedió. Al final el forense del Condado de Clark decretó que Liston había muerto de causas naturales. “Esta autopsia desestima la posibilidad de homicidio,” escribió el médico examinador. Otro elemento, anulado quizá por la descomposición del cuerpo- y que la autopsia no reveló- era el estado de su salud antes del momento de su muerte. En noviembre de 1970 Liston había sido hospitalizado después de un accidente automovilístico y unas semanas después un dolor en el pecho lo obligó a acudir a la sala de emergencia. En 1991 Geraldine Liston dijo a Sports Illustrated que Liston había estado sufriendo de presión arterial alta. Pudo alguna de estas aflicciones contribuir a su misteriosa muerte?

Más de cuarenta años después nadie sabe con certeza qué fue lo que le pasó a Liston. Se necesitaría un estudio del tamaño del Reporte de la Comisión Warren para juntar todas las teorías -de conspiración y de otro tipo- que se han elaborado respecto de su muerte. Consideren esta breve lista de posibilidades: la mafia dio a Liston un golpe; Liston estaba en la mira del jugador Ash Resnick; fue asesinado por traficantes de droga a los que habría traicionado; una conspiración de negros musulmanes lo habría eliminado; estaba deprimido y por ello se suicidó. Al final, la más sencilla de todas las explicaciones -que sufrió una sobredosis de heroína- parece poco plausible para a mayoría. ¿Pero es de verdad un escenario tan inverosímil?

Más de cuarenta años después nadie sabe con certeza qué fue lo que le pasó a Liston. Se necesitaría un estudio del tamaño del Reporte de la Comisión Warren para juntar todas las teorías -de conspiración y de otro tipo- que se han elaborado respecto de su muerte. Consideren esta breve lista de posibilidades: la mafia dio a Liston un golpe; Liston estaba en la mira del jugador Ash Resnick; fue asesinado por traficantes de droga a los que habría traicionado; una conspiración de negros musulmanes lo habría eliminado; estaba deprimido y por ello se suicidó. Al final, la más sencilla de todas las explicaciones -que sufrió una sobredosis de heroína- parece poco plausible para a mayoría. ¿Pero es de verdad un escenario tan inverosímil?

La mayoría de la gente cercana a Liston juran que no era un adicto a la heroína. Geraldine Liston insistió en que Sonny nunca se entretenía con drogas. “Hasta donde yo sé nunca consumió ninguna droga, y reconozco a un drogadicto cuando lo veo,” dijo a Misterios sin Resolver en 1995. Davey Pearl, su amigo más cercano durante su exilio en Las Vegas, aseguró numerosas veces que Liston nunca bebió. Al contrario, el entrenador de Las Vegas, Johnny Toco, dijo a la revista Flash que Liston no tenía ninguna otra afición además del licor. “Todo lo que hacía Liston era beber,” dijo en 1988. “Lo sé…. Yo llevaba el bar ahí. Siempre vodka en las rocas.” Pero estas referencias se contradicen por los hechos: Liston fue un consumidor documentado (marihuana y cocaína) y tan lejos de tener un hígado limpio como Geoffrey Firmin lo estaba en Bajo el volcán.

El hecho de que Liston consumiera cocaína saca a colación también otros asuntos. En Estados Unidos el consumo de cocaína a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 era limitado. Pasarían años antes de que la “champaña de las drogas” se conviertiera en un símbolo chic y omnipresente de la época disco. El uso de drogas antes de la popularización de las esferas de espejos significaba usualmente el uso de anfetaminas, morfina, hongos, marihuana, LSD y heroína. Las medicinas prescritas, como barbitúricos y tranquilizantes también eran de uso común. El mero hecho de que Liston consumiera cocaína durante 1970 bien podría significar una sola cosa: la estaba vendiendo. Dicho de otra manera, la cocaína era muy cara para un ex boxeador sin dinero para el ajetreo en la deslavada ciudad que Lenny Bruce solía llamar “Salarios Caídos, Nevada.”

John Sutton, ex agente federal de narcóticos, deja claro en su libro Thin White Lines que Liston no sólo traficaba sino que se drogaba usando de su propio suministro. Sutton, que trabajaba encubierto junto a un informante, se reunió con Liston a finales de 1970. “Relató que el negocio de la coca le dejaba lo sufciente como para ir jalando, tener algo para su propio consumo y pagar algunas facturas,” escribió Sutton. “No tenía pensión, ni ahorros y ningún futuro delante suyo.” Lo que Liston tenía, sin embargo, era mucho acceso a las drogas.

Con el paso de los años se ha insistido mucho en el miedo intenso a las agujas que Liston supuestamente tenía. De hecho es uno de los pocos aspectos consistentes que se han escrito acerca de él. Este miedo es la razón por la que muchos insisten en que Liston no pudo haber muerto a causa de una sobredosis. ¿Cómo, se preguntan, puede alguien tan temeroso de las agujas inyectarse? Sin duda Freud habría dicho una dos cosas respecto de la historia de un hombre que se quejaba tanto de las agujas sólo para terminar muerto por una posible sobredosis. Como irónicamente señala Nick Tosches en su biografía de Liston, “nunca hubo un yonqui que no comenzara con temor a las agujas.” Debe señalarse además que la heroína puede aspirarse, inhalarse o fumarse. La inyección no es la única manera en que Liston pudo haber usado heroína.

Con el paso de los años se ha insistido mucho en el miedo intenso a las agujas que Liston supuestamente tenía. De hecho es uno de los pocos aspectos consistentes que se han escrito acerca de él. Este miedo es la razón por la que muchos insisten en que Liston no pudo haber muerto a causa de una sobredosis. ¿Cómo, se preguntan, puede alguien tan temeroso de las agujas inyectarse? Sin duda Freud habría dicho una dos cosas respecto de la historia de un hombre que se quejaba tanto de las agujas sólo para terminar muerto por una posible sobredosis. Como irónicamente señala Nick Tosches en su biografía de Liston, “nunca hubo un yonqui que no comenzara con temor a las agujas.” Debe señalarse además que la heroína puede aspirarse, inhalarse o fumarse. La inyección no es la única manera en que Liston pudo haber usado heroína.

Finalmente, uno puede advertir la progresión -común entre los adictos a las drogas- de un estimulante a otro: licor, marihuana, cocaína, ¿y luego? ¿Qué es lo que sigue? ¿La heroína es lo siguiente? Y si su esposa y sus amigos eran incapaces de reconocer un porro, cocaína y vodka, qué vuelve históricamente aceptable que pudieran reconocer la heroína? Muchos otros, sin embargo, sí señalaron a Liston como un consumidor. Años después que la investigación sobre Liston terminara, Dennis Caputo conversó con el autor Paul Gallender. “Era de todos sabido que Sonny era un adicto a la heroína,” dijo Caputo. “El departamento entero lo sabía.” A principios de 1971 el novelista Bruce Jay Friedman investigó algunas de esas otras caras de la moneda para la revista Esquire. Una noche se encontró con una sospechosa mujer, una de las cientos de mujeres que conoció a Liston. “Sin necesidad de incitarla te platica de una noche en la que ella, otra chica blanca y Liston se sentaron y drogaron juntos,” escribió Friedman. “Cómo fue que pasó de inhalar cocaína a inyectársela y, cuando eso ya no fue suficiente, cómo fue que pasó a la heroína y lo triste que fue.” Esta fuente parece indicar que Liston era bastante nuevo respecto de la heroína. O que quizá era uno de esos consumidores alegres y ocasionales.

Y así como hay muchos confidentes que niegan que Liston se haya drogado, hay otros tantos que creen que el ex campeón de los pesados murió persiguiendo el dragón, por así decir. En su reciente libro, Sonny Liston: The Real Story Behind the Ali-Liston Fights, Paul Gallender revela numerosos e impactantes detalles alrededor de la muerte de Liston. Pero al final Gallender también piensa que Liston murió accidentalmente. “Lo que parece más probable es que Sonny Liston sufrió un ataque al corazón y murió donde cayó. Probablemente había inhalado cocaína pero no inyectado.”

Herb Greenspun, editor de Las Vegas Sun, fue aún más sucinto: “El tipo consumió mucho y se sobrepasó.” El publicista Gene Killroy también piensa que Liston sufrió una sobredosis. “Creo que estaba consumiendo y se sobrepasó,” dijo Killroy a Nick Tosches. “Pienso que estaba deprimido porque se estaba quedando sin dinero. Y creo que o lo hizo a propósito o sucedió accidentalmente.”

Herb Greenspun, editor de Las Vegas Sun, fue aún más sucinto: “El tipo consumió mucho y se sobrepasó.” El publicista Gene Killroy también piensa que Liston sufrió una sobredosis. “Creo que estaba consumiendo y se sobrepasó,” dijo Killroy a Nick Tosches. “Pienso que estaba deprimido porque se estaba quedando sin dinero. Y creo que o lo hizo a propósito o sucedió accidentalmente.”

Otra teorías -como la conspiración de los Musulmanes Negros- son más esquemáticas y requieren de una imaginación muy vívida para hacerlas funcionar. En cuanto a Liston traicionando a la mafia de alguna manera, bueno, Liston había trabajado muy de cerca con la mafia durante quince años sin alguna vez, al parecer, haberla molestado. Otro hecho que ayuda a descartar un golpe de la mafia es este párrafo de 1968 aparecido en un artículo de Sports Illustrated: “Se dice que en Las Vegas Liston está a mano con la mafia. Aunque poco se ha comprobado, siempre se ha asumido que ciertos elementos del submundo bloquearon al peleador desde un principio. ‘No hace mucho pagó su salida de todo eso,’ explicó un implicado. ‘Está limpio.’” Agreguen a esto el hecho de que otros peleadores han desafiado abiertamente a la mafia y nunca sufrieron ningún desquite. Jake LaMotta y Ike Williams, por ejemplo, testificaron ante el Comité Kefauver acerca de la actividad de La Cosa Nostra en el boxeo.

Aunque nadie ha logrado conseguir información tangible acerca de un supuesto asesinato o un golpe de La Cosa Nostra, sí hubo quien habló acerca de Liston y su conexión con la heroína. En su libro Las Vegas Babylon, Jeff Burbank habló a Mark Rodney, cuyo padre, el aquejado jazzista-estafador Red Rodney, tenía en la década de 1950 una adicción a la heroína que le costaba varios miles de dólares a la semana -una suma sorprendente para aquel tiempo. Rodney, un soberbio trompetista que había actuado junto a Charlie Parker durante el clímax de la época bebop, pasó muchos años en prisión por robo, fraude y posesión de drogas. En las deácadas de 1960 y 1970 Rodney colaboró con diferentes orquestas de Las Vegas pero, en el fondo, continuó como un yonqui empedernido.

Y era amigo de nadie más que de Sonny Liston.

De Las Vegas Babylon: “De acuerdo con… Mark, todavía adolescente a finales de 1970, Liston tocó a la puerta de su casa en Las Vegas, sonrió y se encerró con su padre en la habitación de Red. Liston se fue pronto. Unos días después Red contó a su hijo que la esposa de Liston había encontrado el cadáver corrupto de su esposo cuando ya llevaba muerto un par de días. Red temió que la investigación de la policía diera con él, aunque nunca fue así. De cualquier manera Red dejó pronto la ciudad.”

Para Liston, cuya vida fue caos, no se puede aceptar como epitafio algo tan prosaico como una sobredosis de droga. Después de todo son los signos inescrutables los que dominan la escena de su muerte: Periódicos y leche en la puerta de su casa; un vaso de vodka en la mesita de noche; heroína, una jeringa y un globo; pero ningún signo de torniquete; o algún misterioso polvo negro, o un arma calibre 38 guardada en su funda; o marcas en los brazos del hombre que supuestamente sufría de miedo a las agujas.

Para Liston, cuya vida fue caos, no se puede aceptar como epitafio algo tan prosaico como una sobredosis de droga. Después de todo son los signos inescrutables los que dominan la escena de su muerte: Periódicos y leche en la puerta de su casa; un vaso de vodka en la mesita de noche; heroína, una jeringa y un globo; pero ningún signo de torniquete; o algún misterioso polvo negro, o un arma calibre 38 guardada en su funda; o marcas en los brazos del hombre que supuestamente sufría de miedo a las agujas.

A pesar de los misterios, contradicciones y símbolos insondables que rodean su muerte, parece que Liston murió de la manera exacta en que pareció hacerlo, por la malafortuna con una droga que le era relativamente poco familiar. Nada de conspiraciones, ni golpes de la mafia, nada de eso. Ya sea porque Liston era nuevo en el consumo de la heroína o porque tuviera una condición pre existente que volviera su consumo de drogas una seria apuesta cada vez que jugaba, la heroína era una sentencia de muerte para él. Combinen presión arterial alta y una visita reciente al hospital por dolores en el pecho con la afición a la cocaína y el vodka y entonces tienen a un hombre jugando ruleta rusa con un arma de cinco recámaras.

“¿Puedes decirme qué te pasó, Sonny?” gritó Geraldine Liston durante su funeral. Esta pregunta se ha repetido durante ya cuarenta años. Quizá ya no más. Al final todo apunta a que Sonny Liston murió de una sobredosis de heroína que le vendió un trompetista de bebop apodado Flecha Roja.

principios de la década de los noventa, Playa del Muerto era apenas una franja de arena grisácea, ubicada en la cabecera de Boca del Río, municipio gemelo de Veracruz. Sus dunas ardientes estaban repletas de matorrales llenos de espinas en los que quedaban atrapados troncos secos y botellas de cloro que el río arrojaba durante la temporada de huracanes. No era una playa muy concurrida ni particularmente hermosa (si es que alguna playa en Veracruz lo es realmente): había veces -especialmente durante la pleamar o los temporales- que la playa desaparecía, y ni siquiera las escolleras de roca impedían que las olas invadieran la carretera que unía a las dos ciudades.

principios de la década de los noventa, Playa del Muerto era apenas una franja de arena grisácea, ubicada en la cabecera de Boca del Río, municipio gemelo de Veracruz. Sus dunas ardientes estaban repletas de matorrales llenos de espinas en los que quedaban atrapados troncos secos y botellas de cloro que el río arrojaba durante la temporada de huracanes. No era una playa muy concurrida ni particularmente hermosa (si es que alguna playa en Veracruz lo es realmente): había veces -especialmente durante la pleamar o los temporales- que la playa desaparecía, y ni siquiera las escolleras de roca impedían que las olas invadieran la carretera que unía a las dos ciudades. Yo tenía nueve años cuando vi las luces, brillantes como cocuyos contra el lienzo negro de la playa. El otro testigo fue Julio, mi hermano, a quien le faltaban seis meses para cumplir los siete. Destruíamos el hogar de una jaiba celeste, hurgando en la arena con un palo, cuando un breve resplandor nos hizo mirar hacia el cielo: cinco luces brillantes parecieron salir del mar, flotaron unos segundos sobre nuestras cabezas y después huyeron tierra dentro, hacia el estuario.

Yo tenía nueve años cuando vi las luces, brillantes como cocuyos contra el lienzo negro de la playa. El otro testigo fue Julio, mi hermano, a quien le faltaban seis meses para cumplir los siete. Destruíamos el hogar de una jaiba celeste, hurgando en la arena con un palo, cuando un breve resplandor nos hizo mirar hacia el cielo: cinco luces brillantes parecieron salir del mar, flotaron unos segundos sobre nuestras cabezas y después huyeron tierra dentro, hacia el estuario. El video llegó al noticiero 24 Horas esa misma noche. Para el sábado 13, en un artículo de La Prensa, se hablaba ya de “un objeto sólido”, “metálico”, rodeado de “anillos de plata”. Pero la palabra “extraterrestre” no haría su triunfante aparición antes del viernes 19, en una emisión del programa Y usted… ¿qué opina? dedicada a debatir la supuesta presencia de alienígenas en la Tierra (con una duración récord de 11 horas y diez minutos en vivo). En ella, un ufólogo (así se hacía llamar) de apellido Maussán afirmó haber recolectado 15 grabaciones adicionales, todas realizadas por personas distintas el mismo día del eclipse. Aseguraba que los videos habían sido sometidos a pruebas que demostraban que el “objeto” en ellos registrado era, en efecto, una nave.

El video llegó al noticiero 24 Horas esa misma noche. Para el sábado 13, en un artículo de La Prensa, se hablaba ya de “un objeto sólido”, “metálico”, rodeado de “anillos de plata”. Pero la palabra “extraterrestre” no haría su triunfante aparición antes del viernes 19, en una emisión del programa Y usted… ¿qué opina? dedicada a debatir la supuesta presencia de alienígenas en la Tierra (con una duración récord de 11 horas y diez minutos en vivo). En ella, un ufólogo (así se hacía llamar) de apellido Maussán afirmó haber recolectado 15 grabaciones adicionales, todas realizadas por personas distintas el mismo día del eclipse. Aseguraba que los videos habían sido sometidos a pruebas que demostraban que el “objeto” en ellos registrado era, en efecto, una nave. Papá no soportaba a Maussán. No podía verlo ni en pintura; mucho menos escucharlo repetir sus historias por quincuagésima vez consecutiva. Nos amenazaba con esconder la videocasetera.

Papá no soportaba a Maussán. No podía verlo ni en pintura; mucho menos escucharlo repetir sus historias por quincuagésima vez consecutiva. Nos amenazaba con esconder la videocasetera.

Creo que jamás en la vida volví a creer en algo con tanta fe como creí en los OVNIS. Ni siquiera en el Ratón de los Dientes, o en el Hombre sin cabeza (del que mi padre contaba que todas las noche se aparecía en el Playón de Hornos buscando en el agua su testa arrancada por un cañonazo), o la mantarraya gigante voladora de las Islas Fiyi, y mucho menos en Santa Clós o en Dios. Todos eran los papás. Todos eran inventos de los grandes.

Creo que jamás en la vida volví a creer en algo con tanta fe como creí en los OVNIS. Ni siquiera en el Ratón de los Dientes, o en el Hombre sin cabeza (del que mi padre contaba que todas las noche se aparecía en el Playón de Hornos buscando en el agua su testa arrancada por un cañonazo), o la mantarraya gigante voladora de las Islas Fiyi, y mucho menos en Santa Clós o en Dios. Todos eran los papás. Todos eran inventos de los grandes.

Los entrenamientos fueron feroces, pero por alguna razón que él no entiende, nunca se dio por vencido. Ejercitándose conoció a Pesadilla y Aero Boy, quienes se convirtieron en sus amigos fuera del cuadrilátero, y compañeros y rivales dentro del pancracio.

Los entrenamientos fueron feroces, pero por alguna razón que él no entiende, nunca se dio por vencido. Ejercitándose conoció a Pesadilla y Aero Boy, quienes se convirtieron en sus amigos fuera del cuadrilátero, y compañeros y rivales dentro del pancracio. Un seminario sobre cómo iniciarse en el mundo de la lucha libre se lleva a cabo en el centro de operaciones del DTU en Tulancingo, una pequeña, rural y céntrica ciudad mexicana. El punto de encuentro es un gimnasio de paredes derruidas y grafiteadas, unos asientos de madera que algún día pertenecieron a un teatro y hoy yacen astillados, apiñados y polvorientos a la espera de una reparación. El techo de lámina de zinc tiene inscrito un slogan inmejorable: ¡Vamos a hacer ruido! Nueve pósters cuarteados penden del techo –flanquean el aire, la lluvia y el sol–; cada uno lleva impresa la imagen de un miembro de la pandilla: Rocky Lobo, Hormiga, Dinastía, Crazy Boy, Violento Jack, Aero Boy, Lancelot, Blackfire y Pesadilla. Los zancudos que merodean a los practicantes también vuelan sobre un par de bolsas de basura. Algunas lámparas tubulares de luz blanca, junto a un rollo de alambre de púas, yacen abandonadas.

Un seminario sobre cómo iniciarse en el mundo de la lucha libre se lleva a cabo en el centro de operaciones del DTU en Tulancingo, una pequeña, rural y céntrica ciudad mexicana. El punto de encuentro es un gimnasio de paredes derruidas y grafiteadas, unos asientos de madera que algún día pertenecieron a un teatro y hoy yacen astillados, apiñados y polvorientos a la espera de una reparación. El techo de lámina de zinc tiene inscrito un slogan inmejorable: ¡Vamos a hacer ruido! Nueve pósters cuarteados penden del techo –flanquean el aire, la lluvia y el sol–; cada uno lleva impresa la imagen de un miembro de la pandilla: Rocky Lobo, Hormiga, Dinastía, Crazy Boy, Violento Jack, Aero Boy, Lancelot, Blackfire y Pesadilla. Los zancudos que merodean a los practicantes también vuelan sobre un par de bolsas de basura. Algunas lámparas tubulares de luz blanca, junto a un rollo de alambre de púas, yacen abandonadas. Cuando van a algún ring donde no los conocen deben agradecer al público, enaltecerlo, asumir una actitud humilde y después deben cambiarla, algo así: “gracias por estar aquí, ustedes han sido parte importante de esta historia, yo vengo de donde están ustedes, era pobre, jodido, pero todo cambio y ahora soy un campeón y soy guapo y ustedes siguen siendo unos pinches nacos”.

Cuando van a algún ring donde no los conocen deben agradecer al público, enaltecerlo, asumir una actitud humilde y después deben cambiarla, algo así: “gracias por estar aquí, ustedes han sido parte importante de esta historia, yo vengo de donde están ustedes, era pobre, jodido, pero todo cambio y ahora soy un campeón y soy guapo y ustedes siguen siendo unos pinches nacos”. En la noche de lucha ultraviolenta un sexteto de luchadores se entrelaza en una guerra de lamparazos. Bombillas tubulares de dos metros estallan en los torsos desnudos, sin ninguna conmiseración. A diestra y siniestra. Pedazos de vidrios caen en las graderías, algunas esquirlas se incrustan en la piel curtida de los gladiadores. El público se espabila al escuchar los silletazos que se estrellan en las frentes, espaldas y pechos de los enmascarados; los asistentes se estremecen al ver a un hombre clavar en el rostro de su rival la punta afilada de los restos de un tubo de vidrio.

En la noche de lucha ultraviolenta un sexteto de luchadores se entrelaza en una guerra de lamparazos. Bombillas tubulares de dos metros estallan en los torsos desnudos, sin ninguna conmiseración. A diestra y siniestra. Pedazos de vidrios caen en las graderías, algunas esquirlas se incrustan en la piel curtida de los gladiadores. El público se espabila al escuchar los silletazos que se estrellan en las frentes, espaldas y pechos de los enmascarados; los asistentes se estremecen al ver a un hombre clavar en el rostro de su rival la punta afilada de los restos de un tubo de vidrio.

l lunes me parece un día insufrible. Me restriega la rutina laboral, el desempleo o la desgastante lucha de estar entre uno y otro. Exhibe la condición de una ciudad que toma el fin de semana como spring breaker que juega a la ruleta rusa. La ciudad de México es una capital desalmada, salvaje. Hace casi setenta años William Burroughs y Jack Kerouac vivieron en el entonces DF una época dorada y formativa. Los famosos Beat.

l lunes me parece un día insufrible. Me restriega la rutina laboral, el desempleo o la desgastante lucha de estar entre uno y otro. Exhibe la condición de una ciudad que toma el fin de semana como spring breaker que juega a la ruleta rusa. La ciudad de México es una capital desalmada, salvaje. Hace casi setenta años William Burroughs y Jack Kerouac vivieron en el entonces DF una época dorada y formativa. Los famosos Beat.

uando me llevaron al Torito me dije no mames ni siquiera manejas coche en la Ciudad de México. A las ocho de la mañana salí del metro y pasé a la tiendita a comprar las últimas Modelo antes de tirarme a dormir todo el puto domingo luego de un fúmex green. Destapé una lata y me la empiné recorriendo los cinco metros que faltaban para la entrada al edificio. Me cayeron por la espalda. Me apañaron, me esposaron, treparon a la camioneta y vámonos. Tragué un bolo de miedo y asco porque odio estar en manos de la policía porque ellos son los delincuentes. Caían los primeros rayos de sol de domingo diría Lowry, gloriosos. Estaba muy borracho pero sabía que lo mejor era callarme. Vivía solo en aquella ciudad salvaje y por aquellos días me dedicaba a errar mientras se vaciaba el tanque de mi suerte. Me puse paranoico porque al principio no me dijeron a dónde me llevaban.

uando me llevaron al Torito me dije no mames ni siquiera manejas coche en la Ciudad de México. A las ocho de la mañana salí del metro y pasé a la tiendita a comprar las últimas Modelo antes de tirarme a dormir todo el puto domingo luego de un fúmex green. Destapé una lata y me la empiné recorriendo los cinco metros que faltaban para la entrada al edificio. Me cayeron por la espalda. Me apañaron, me esposaron, treparon a la camioneta y vámonos. Tragué un bolo de miedo y asco porque odio estar en manos de la policía porque ellos son los delincuentes. Caían los primeros rayos de sol de domingo diría Lowry, gloriosos. Estaba muy borracho pero sabía que lo mejor era callarme. Vivía solo en aquella ciudad salvaje y por aquellos días me dedicaba a errar mientras se vaciaba el tanque de mi suerte. Me puse paranoico porque al principio no me dijeron a dónde me llevaban. Me encerraron en una celda. Después me sacaron y presentaron ante una licenciada que reprobó que ni siquiera podía hablar de lo pedo que iba. Se suavizó conmigo por algún motivo y detecté que detrás del hierro era blanda. Me hice el dócil como un masoquista porque esa mierda gusta a la autoridad. La mujer me explicó que era una sanción administrativa y permitió que llamara a Luis Mario Aguilera, un camarada guionista: “Sí, mi Acapulco, van a llevarte al Torito”. Me devolvieron a la celda, me acosté en el poyo y dormí muy mal. Me despertaron las ganas de orinar pero no había baño. ¡Poli! Estuve gritando como pendejo. Nadie me hizo caso. Parecía un loco abandonado en el manicomio. ¡Poli! Respondía el eco. Oriné en una esquina e hice un lago que fue extendiéndose como pasta de jótqueic. Más tarde el custodio me despertó asestando unos macanazos a la reja y gritándome a todo pulmón. ¡Órale, hijo de la chingada! Me regañó por mear en el suelo. El oficial estaba emputado y me jaloneó y arrastró a una prisión con una bacinica empotrada. Imposible volver a dormir. Me angustiaba que no hacían nada definido conmigo y las horas pasaban. Tenía los nervios destrozados por el alcohol de días. Irrumpieron unas furias increpando que lo dejaran salir. Alguien estaba demencial mentando madres a los polis. Un azul respondía desesperado ya cállate que la chingada. Se escuchaba el tableteo de una máquina de escribir. Cada grito, cada golpe de teclas alargaba su eco en los pasillos, que se figuraban sin final. Evoqué a Revueltas.

Me encerraron en una celda. Después me sacaron y presentaron ante una licenciada que reprobó que ni siquiera podía hablar de lo pedo que iba. Se suavizó conmigo por algún motivo y detecté que detrás del hierro era blanda. Me hice el dócil como un masoquista porque esa mierda gusta a la autoridad. La mujer me explicó que era una sanción administrativa y permitió que llamara a Luis Mario Aguilera, un camarada guionista: “Sí, mi Acapulco, van a llevarte al Torito”. Me devolvieron a la celda, me acosté en el poyo y dormí muy mal. Me despertaron las ganas de orinar pero no había baño. ¡Poli! Estuve gritando como pendejo. Nadie me hizo caso. Parecía un loco abandonado en el manicomio. ¡Poli! Respondía el eco. Oriné en una esquina e hice un lago que fue extendiéndose como pasta de jótqueic. Más tarde el custodio me despertó asestando unos macanazos a la reja y gritándome a todo pulmón. ¡Órale, hijo de la chingada! Me regañó por mear en el suelo. El oficial estaba emputado y me jaloneó y arrastró a una prisión con una bacinica empotrada. Imposible volver a dormir. Me angustiaba que no hacían nada definido conmigo y las horas pasaban. Tenía los nervios destrozados por el alcohol de días. Irrumpieron unas furias increpando que lo dejaran salir. Alguien estaba demencial mentando madres a los polis. Un azul respondía desesperado ya cállate que la chingada. Se escuchaba el tableteo de una máquina de escribir. Cada grito, cada golpe de teclas alargaba su eco en los pasillos, que se figuraban sin final. Evoqué a Revueltas. suave mañana de domingo para asuntos de borrachos en la cárcel? Agradecí la visita de veras, el monchis, la fraternidad. Desde las rejas observé su figura alejándose libremente. Tuve un poco de energía. Permanecí sentado en la planchita de cemento haciendo lo que hace un preso. Esperar. Fui a colgarme de las rejas como un chango a ver qué podía ver. Apestaba a grasiento y humedad. Me recosté. Iba dar alguna hora de la tarde. No quería caer en pánico. Llegué a creer que no había nadie en la delegación porque de repente no escuché un sólo ruido. Llamé otra vez: ¡Poli! Grité un susurro bien cuidado de expresarlo respetuosamente. Vino. ¿Qué quieres pues? Estás puro “poli, poli, poli”, me arremedó deformando su imitación con la boca chueca, enfadado como si le hubiera interrumpido unas enchiladas. No provocaría la animalidad del policía porque soy sensato. Mejor lo honré hablándole como a un licenciado. Oiga, mi jefe, esto lo otro. Conseguí que le bajara un poco a lo pendenciero pero no dejó de regañarme por método. Le rogué que me informara de mi situación, cuánto iban a retenerme, qué harían conmigo. Me recordé a Raskólnikov. Oh, pues, horita vemos, refunfuñó y se largó. Era una suerte que al menos no me encontraba en la película de Doce Monos.

suave mañana de domingo para asuntos de borrachos en la cárcel? Agradecí la visita de veras, el monchis, la fraternidad. Desde las rejas observé su figura alejándose libremente. Tuve un poco de energía. Permanecí sentado en la planchita de cemento haciendo lo que hace un preso. Esperar. Fui a colgarme de las rejas como un chango a ver qué podía ver. Apestaba a grasiento y humedad. Me recosté. Iba dar alguna hora de la tarde. No quería caer en pánico. Llegué a creer que no había nadie en la delegación porque de repente no escuché un sólo ruido. Llamé otra vez: ¡Poli! Grité un susurro bien cuidado de expresarlo respetuosamente. Vino. ¿Qué quieres pues? Estás puro “poli, poli, poli”, me arremedó deformando su imitación con la boca chueca, enfadado como si le hubiera interrumpido unas enchiladas. No provocaría la animalidad del policía porque soy sensato. Mejor lo honré hablándole como a un licenciado. Oiga, mi jefe, esto lo otro. Conseguí que le bajara un poco a lo pendenciero pero no dejó de regañarme por método. Le rogué que me informara de mi situación, cuánto iban a retenerme, qué harían conmigo. Me recordé a Raskólnikov. Oh, pues, horita vemos, refunfuñó y se largó. Era una suerte que al menos no me encontraba en la película de Doce Monos. macanazos que otro oficial dio contra las rejas de la celda. Incluso cuando me había incorporado, el bárbaro siguió atizando. Recoja sus pertenencias y vámonos, gruñó. Serían las siete u ocho de la noche. Recogí mi bolsita del Oxxo con la mitad de los roles de canela, dos triki trakes y un cuartito de Gatorade. Eran mis pertenencias. Me acerqué obediente a la puerta. El oficial dijo ahorita van a venir por usted y me devolvió al encierro. No entendí. Sólo sé que esta clase de autoridad siempre pone a prueba su rigor. Comencé a ponerme nervioso. Mi primera reacción paranoide fue pensar que me encerrarían en Almoloya con el Chapo Guzmán. O una de esas historias crípticas de abuso e impunidad de la policía metropolitana. “Muerte suburbana.” Pensaba en la película Expreso de media noche y me decía no mames no te vaya a tocar una pinche experiencia así y salgas imbécil veinte años después, con la indemnización de “usted, disculpe”. Debía tranquilizarme y estar firme pero tenía los nervios deshechos. Cada vez que pregunté a dónde me llevarían, los agentes olían mi desesperación y la hacían más cardiaca. Me regañaban por importunarlos, por existir. Espérate, me recriminaban barritando fastidio. ¿Qué tiene a dónde te lleven pues?, si de por sí estás preso. Vas a ir a la cárcel. ¿A dónde más? Al hijoputa se le escapaban inflexiones indígenas y nasales, parecía que me regañaba un jumento. Alguien me esposó con el desprecio para un matricida y me arrastró a una patrulla en el estacionamiento. Ahí fue condescendiente con mi incertidumbre al informar que me llevarían a otro lugar. Gracias por la ayuda, pensé. Ahí estaba, todo cabreado, esperando que sucediera algo en medio de la noche fría. Sentí que iban a desaparecerme. Tuve miedo la neta. El uniformado me quitó las esposas y me aventó a la patrulla.

macanazos que otro oficial dio contra las rejas de la celda. Incluso cuando me había incorporado, el bárbaro siguió atizando. Recoja sus pertenencias y vámonos, gruñó. Serían las siete u ocho de la noche. Recogí mi bolsita del Oxxo con la mitad de los roles de canela, dos triki trakes y un cuartito de Gatorade. Eran mis pertenencias. Me acerqué obediente a la puerta. El oficial dijo ahorita van a venir por usted y me devolvió al encierro. No entendí. Sólo sé que esta clase de autoridad siempre pone a prueba su rigor. Comencé a ponerme nervioso. Mi primera reacción paranoide fue pensar que me encerrarían en Almoloya con el Chapo Guzmán. O una de esas historias crípticas de abuso e impunidad de la policía metropolitana. “Muerte suburbana.” Pensaba en la película Expreso de media noche y me decía no mames no te vaya a tocar una pinche experiencia así y salgas imbécil veinte años después, con la indemnización de “usted, disculpe”. Debía tranquilizarme y estar firme pero tenía los nervios deshechos. Cada vez que pregunté a dónde me llevarían, los agentes olían mi desesperación y la hacían más cardiaca. Me regañaban por importunarlos, por existir. Espérate, me recriminaban barritando fastidio. ¿Qué tiene a dónde te lleven pues?, si de por sí estás preso. Vas a ir a la cárcel. ¿A dónde más? Al hijoputa se le escapaban inflexiones indígenas y nasales, parecía que me regañaba un jumento. Alguien me esposó con el desprecio para un matricida y me arrastró a una patrulla en el estacionamiento. Ahí fue condescendiente con mi incertidumbre al informar que me llevarían a otro lugar. Gracias por la ayuda, pensé. Ahí estaba, todo cabreado, esperando que sucediera algo en medio de la noche fría. Sentí que iban a desaparecerme. Tuve miedo la neta. El uniformado me quitó las esposas y me aventó a la patrulla. Simón. Pues no se preocupe. Vamos a estar como dos días pero luego ya se puede ir a su casa. Está chido, se entusiasmó, porque te ponen películas y luego viene una ruca a tirarte un verbo y a decirte no, que ya dejen de beber, ya dejen de drogarse, muchachos. Jajaja. Puras mamadas. Nos reímos tendido. Toda la certeza que había buscado aquel día me llegó de este apestoso chamaco callejero, que era un maestro. Fue lo que me confortó.

Simón. Pues no se preocupe. Vamos a estar como dos días pero luego ya se puede ir a su casa. Está chido, se entusiasmó, porque te ponen películas y luego viene una ruca a tirarte un verbo y a decirte no, que ya dejen de beber, ya dejen de drogarse, muchachos. Jajaja. Puras mamadas. Nos reímos tendido. Toda la certeza que había buscado aquel día me llegó de este apestoso chamaco callejero, que era un maestro. Fue lo que me confortó. cuando el resto de los niños fueron entregados por sus papás a la miss y a mí me dejaron en la puerta del colegio, donde sólo me dijeron ésa es tu escuela, métete. El viejo abrió la puerta del coche y yo bajé. En el patio del colegio me aferré a un pilar del techado como si sobreviviera a un naufragio y permanecí atestiguando el entusiasmo, la promesa de felicidad de esas familias. Comprendí al modo de un niño, que no pertenecía. Ahora estaba en el Torito, solitario ante este otro patio de prisión, sintiendo que tampoco pertenezco. Cuánta chingadera sentimental, me enfadé. De pronto Beavis como una aparición. Ese chamaco tenía algo para mí. Ahí estaba con su sonrisa guasona y su quijaruda esgrimida como estilete siciliano. Véngase para acá, mi jefe, acá está toda la banda. Casi me dan ganas de llorar. Toda mi soledad paliada por esta criatura surgida de la miseria. En el fondo igual que yo.

cuando el resto de los niños fueron entregados por sus papás a la miss y a mí me dejaron en la puerta del colegio, donde sólo me dijeron ésa es tu escuela, métete. El viejo abrió la puerta del coche y yo bajé. En el patio del colegio me aferré a un pilar del techado como si sobreviviera a un naufragio y permanecí atestiguando el entusiasmo, la promesa de felicidad de esas familias. Comprendí al modo de un niño, que no pertenecía. Ahora estaba en el Torito, solitario ante este otro patio de prisión, sintiendo que tampoco pertenezco. Cuánta chingadera sentimental, me enfadé. De pronto Beavis como una aparición. Ese chamaco tenía algo para mí. Ahí estaba con su sonrisa guasona y su quijaruda esgrimida como estilete siciliano. Véngase para acá, mi jefe, acá está toda la banda. Casi me dan ganas de llorar. Toda mi soledad paliada por esta criatura surgida de la miseria. En el fondo igual que yo.

El médico se ganó la atención de aquel público hablando de gonorreas, sífilis y cuestiones prácticas para la salud del hombre callejero. Los reclusos participaron lanzando toda gama de preguntas. Habían ido llamando nombres según cumplían su sentencia de 48 horas. Luego nos pusieron una película cubana en la que lo único que importó fue ver a qué hora se cogían a la protagonista; pero el filme resultó una comedia demasiado boba y el criterio de la mayoría de esa horda de tipos duros, demasiado elemental. ¿Qué esperaba?

El médico se ganó la atención de aquel público hablando de gonorreas, sífilis y cuestiones prácticas para la salud del hombre callejero. Los reclusos participaron lanzando toda gama de preguntas. Habían ido llamando nombres según cumplían su sentencia de 48 horas. Luego nos pusieron una película cubana en la que lo único que importó fue ver a qué hora se cogían a la protagonista; pero el filme resultó una comedia demasiado boba y el criterio de la mayoría de esa horda de tipos duros, demasiado elemental. ¿Qué esperaba?