Cada temporada de lluvias, en la ciudad de México, los chilangos peleamos a brazo partido en contra de Nuestro Señor Tlalóc. Aparentemente, el dentudo dios está necio en que el altiplano central, en donde se encuentra la zona metropolitana, vuelva a ser la hermosa zona lacustre en la que extendió sus dominios.

Todos los años nos topamos estas lluvias cuasibíblicas que tratan de inundar nuestra capital. Las calles se llenan de agua, las avenidas se transmutan en torrentes que nada tienen que envidiarle al Papaloapan, las alcantarillas, hastiadas de tanta mierda, se rebelan y nos la regresan. En serio, es un milagro que no nos hayamos (todavía) despertado una mañana navegando en una laguna color cerote.

La relación del la Ciudad de México con el agua siempre ha sido, por lo menos, extraña: esta ciudad se fundó sobre un islote rodeado de lagos; la región estaba llena de ríos que fueron entubados y puestos bajo tierra conforme crecía la urbe. El centro de la ciudad está sembrado de mantos acuíferos que año con año se desecan más… Y al mismo tiempo, gran parte de los habitantes de la ciudad sufre por falta de agua. El líquido que consumen los habitantes de esta ciudad hay que traerlo desde el sistema Cutzamala y otros mantos acuíferos mientras que todas las aguas residuales que genera deben ser extraídas por colosales sistemas de bombeo que la arrojan hacia el Gran Canal.

La Ciudad de México, de todos mis amores, se funda históricamente en 1325, cuando un grupo de okupas norteños, los aztecas, encontraron un águila en un nopal y una serpiente y en ese lugar, según indicaciones de su dios Huitziopochtli, debían de fundar su nuevo asentamiento. El dios, como todos los de su especie, no era nada práctico: de nada sirvió que los sacerdotes le explicaran que no podían fundar una ciudad en un lago, que la región estaba ocupada por otros pueblos, y que los tepanecas, terribles señores de horca y cuchillo, eran los dueños de la región. El Colibrí Zurdo se encaprichó y ahí se quedaron.

Los aztecas, desarrapados, pero muy aguerridos guerreros, tuvieron que subordinarse a los gobernantes de Azcapotzalco, quienes les permitieron quedarse en la región siempre y cuando actuaran como mercenarios para sus ejércitos y habitaran una fea peña que estaba justo en medio del lago de Texcoco, habitada sólo por serpientes y alimañas. Los aztecas muy comedidos comenzaron a construir su casa y a almorzarse con singular alegría a los ófidos con los que compartían la tierra. Además, los recién llegados descubrieron que podían ganar tierra cultivable por medio del sistema de chinampas: se delimitaba un cuadro a las orillas del lago, se clavaban cuatro postes sumergidos en el agua, se hacía una tarima de madera sobre ellos y, sobre el entablado, se cernía tierra cultivable. Este sistema no era invención de los aztecas, pues los acolhuas (genéricamente se le llama así a los pueblos originarios del lugar, independientes de los tepanecas, que habitaban Culhuacan, Xochimilco, Mixcoac, Coyoacan y Cuahunahuac), lo utilizaban desde hace tiempo, pero los recién llegados lo perfeccionaron. La invasión del lago había iniciado.

Luego de la caída del imperio de Azcapotzalco, orquestada por la alianza entre tezcocanos y aztecas –ya llamados mexicas–, se formó la triple alianza, formada por las ciudades de Tenochtitlán- Tlatelolco, Texcoco y Tacuba. Dichos pueblos consolidaron, en menos de cincuenta años, la civilización más poderosa de la América del norte. Tenochtitlán, la capital del imperio, llegó a tener hasta doscientos mil habitantes a la llegada de los españoles, en 1519.

Los gobernantes de las tres ciudades de la triple alianza se encontraron que, conforme crecían sus respectivos dominios, también crecían los problemas relacionados con el agua. Y no era para menos: en la región convivían por lo menos cinco cuerpos acuosos: los lagos de Texcoco, Xochimilco, Zumpango, Xaltocan y Chalco. De estos, al primero, el más grande, lo formaban aguas saladas y a los otros cuatro, dulces. Era por ello que, aunque los lagos estaban naturalmente separados, el choque de las dos diferentes densidades ocasionaba constantes inundaciones. Nezahualcóyotl, el señor de Texcoco, decidió construir un dique que separara las aguas del lago de Texcoco de las de los otros lagos, lo cual disminuyó el problema.

Aún así, antes de la llegada de los españoles hubo legendarias inundaciones en el año 1500, por lo que los mexicas, los habitantes de Tenochtitlán, iniciaran sus propias obras hidráulicas, las cuales ocasionaron, irónicamente, la muerte del tlatoani tenochca Ahuizotl. Dicho gobernante quiso apropiarse de las aguas dulces de un manantial de Coyoacan construyendo un acueducto entre ambas urbes, pero el gobernante de aquella se negó a otorgárselas, por lo que Ahuizotl, lo mando estrangular con una guirnalda de flores. El coyoacanense muere, pero no después de maldecir al tenochca anunciándole que las mismas aguas que se estaba robando iban a ser su perdición. Le atinó. En 1502, el acueducto de marras ocasiona una inundación en Tenochtitlán que cobra numerosas víctimas y ocasiona graves destrozos. Cuando el Tlatoani Ahuizotl inspeccionaba las obras de reparación, una de las vigas de construcción se le fue a estrellar en la imperial cabeza, provocando su muerte al poco tiempo.

Durante la conquista, los españoles aprovecharon los lagos para vencer a los mexicas. Cortés, viendo que Tenochtitlán (a la cual la rodeaban las aguas) se había fortificado, mandó construir trece bergantines (un pequeño barco de batalla), que fueron botados en los lagos del altiplano. Las naves españolas, mejor diseñadas y con armas más poderosas, vencieron con facilidad a las canoas tenochcas. Finalmente, el 23 de agosto de 1521, gracias a sus barquitos y a la viruela, Hernán Cortés y su grupo de finos caballeros pudieron entrar a la capital del imperio. El conquistador dudó en reconstruir Tenochtitlán, pues sabía del problema de las inundaciones en el islote. (Que, por cierto, había empeorado al destruir el sistema de diques durante los ataques con su flota) Finalmente, no pudo soportar la tentación de fundar su nueva ciudad en lo que fue la regia capital del imperio tenochca.

Ni la sociedad ni los problemas con el agua cambiaron mucho durante el virreinato. Siguieron las inundaciones sistemáticas durante todo el siglo XVI y XVII, llevándose a la gente de pueblo y a uno que otro conde despistado. La cuidad continuaba lacustre, y la agricultura de chinampa siguió representando la principal fuente de alimentos para sus habitantes. En 1605, bajo el gobierno del virrey Luis de Velasco, se le encargó al italiano Enrico Martínez el crear un sistema dediques y canales que desviara las aguas del lago de Zumpango hacia el río Tula, lo cual, en teoría, disminuiría notablemente los problemas de la capital. En 1629, con las obras aún incompletas, se suscitó una tremenda crecida en el río Cuautitlán (uno de los que alimentaba el lago de Texcoco), y Martínez tomó la decisión de cegar los diques que había construido para que el agua no los dañara. La ocurrencia del italiano fue catastrófica, pues el río se desbordó hacia la ciudad, ocasionando centenares de muertos y una inundación que llenó el centro de la ciudad de México por años. Enrico Martínez fue culpado de negligencia y encarcelado con rapidez, aunque después fue liberado gracias a sus influencias con la corona española. El contratista Martínez murió al año siguiente, en 1630, aun haber concluido su obra.

Llegó la independencia y la reforma, y los chilangos seguían sufriendo de sobrehidratación (además de malos gobiernos, guerras, revueltas, invasiones gringas e imperios de pacotilla). Durante su larga presidencia, Porfirio Díaz inició un proyecto que consistía en abrir un gran canal hacia el norte de la ciudad. Dicho desagüe, a diferencia del construido por Enrico Martínez, no desfogaba en el río Tula, sino por el rumbo de Tequisquiac (o sea, más al oriente que Huehueteoca, que era donde originalmente iban a llegar las aguas negras chilangas). La obra funcionó y fue inaugurada en 1900. Las inundaciones de la capital disminuyeron notablemente.

Durante la segunda mitad del siglo XX México capital se pobló a lo bruto. De los quinientos mil habitantes que había antes de la revolución, pasamos a ser más de veinte millones de capitalinos hacia 1980. En realidad, lo que acabó con el agua del Anáhuac fue la sobrepoblación, aunque, por supuesto, recibió alguna ayuda. Durante su sexenio (1964-1970) Gustavo Díaz Ordaz ordenó el entubamiento de los ríos que aún existían en la ciudad de México. Al parecer, el trompudo, además de odiar a los estudiantes, también aborrecía los ríos, pues por su voluntad desaparecieron el canal de la viga, (el cual era navegable) el río Churubusco y el de La piedad, entre otros. La antigua Tenochtitlán había desaparecido junto con sus aguas; los ajolotes y garzas se fueron a mejores lares.

Muchos y muy variados sistemas se han diseñado, desde hace siglos, para desecar la cuenca del Anáhuac. En apariencia, han tenido éxito, aunque a últimas fechas los gobernantes han dado la voz de alarma: el sistema de desagüe de la capital está a punto de colapsar y el centro de la ciudad de México se puede volver a inundar de un momento a otro. A pesar de que dichos llamados mueven a la suspicacia debido a las tensiones políticas del país, no debemos ignorar una verdad evidente: Esta ciudad fue lago y quiere volver a serlo.

igura imprescindible de cualquier pueblo, colonia o cuadra, es el loco. En primer lugar, hay que diferenciarlo de otro tipo de personajes como el teporocho, quien no es un marginal, sino un excluido. El loco, en contraste, está perfectamente integrado a su grupo social, aunque baila en los límites de ésta.

igura imprescindible de cualquier pueblo, colonia o cuadra, es el loco. En primer lugar, hay que diferenciarlo de otro tipo de personajes como el teporocho, quien no es un marginal, sino un excluido. El loco, en contraste, está perfectamente integrado a su grupo social, aunque baila en los límites de ésta. Si te lo encuentras en la calle, lo confundirás con una persona común y corriente, ya que siempre estará perfectamente acicalado y por lo general es pacífico. Sin embargo, cuando habla, te darás cuenta que en él habita el caos. Sus palabras, en apariencia inconexas y e ilógicas, tienen el mismo efecto que el test de Rorschach o los hexagramas del I- Ching: te ayudan a encontrar respuestas a preguntas que no has formulado.

Si te lo encuentras en la calle, lo confundirás con una persona común y corriente, ya que siempre estará perfectamente acicalado y por lo general es pacífico. Sin embargo, cuando habla, te darás cuenta que en él habita el caos. Sus palabras, en apariencia inconexas y e ilógicas, tienen el mismo efecto que el test de Rorschach o los hexagramas del I- Ching: te ayudan a encontrar respuestas a preguntas que no has formulado. Una noche de abril de 1949 la señorita Antonia Crespo es cruelmente acuchillada en su propia cama por un desconocido. Olegaroy, un sesentón que vive con su madre y que padece de insomnio crónico, decide que la solución a su padecimiento es robar el colchón que sirvió de matadero a la chica. Esta simple acción desencadena una serie de eventos a cual más absurdo que convierten al loco regiomontano en una luminaria de la filosofía y la ciencia y más aún, en un mártir del saber.

Una noche de abril de 1949 la señorita Antonia Crespo es cruelmente acuchillada en su propia cama por un desconocido. Olegaroy, un sesentón que vive con su madre y que padece de insomnio crónico, decide que la solución a su padecimiento es robar el colchón que sirvió de matadero a la chica. Esta simple acción desencadena una serie de eventos a cual más absurdo que convierten al loco regiomontano en una luminaria de la filosofía y la ciencia y más aún, en un mártir del saber. En ese sentido, la novela de Toscana va mostrando las consecuencias que, a manera de la mariposa que con sus alas causa huracanes, tienen para el mundo las palabras de Olegaroy.

En ese sentido, la novela de Toscana va mostrando las consecuencias que, a manera de la mariposa que con sus alas causa huracanes, tienen para el mundo las palabras de Olegaroy.

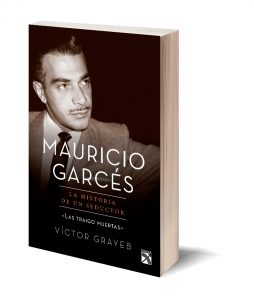

o que pudo haber sido una ocasión para calibrar el legado del célebre actor mexicano, Mauricio Garcés (1926-1989), en el primer libro publicado luego de su muerte, a casi treinta años de su desaparición, devino en una pifia editorial titulada Mauricio Garcés: la historia de un seductor. Las traigo muertas (Diana, 2017).

o que pudo haber sido una ocasión para calibrar el legado del célebre actor mexicano, Mauricio Garcés (1926-1989), en el primer libro publicado luego de su muerte, a casi treinta años de su desaparición, devino en una pifia editorial titulada Mauricio Garcés: la historia de un seductor. Las traigo muertas (Diana, 2017). Se olvidará pronto y este será mi consuelo por haber recorrido con impagable estoicismo las casi trescientas páginas que Víctor Grayeb, autodenominado “primo del actor” —en una nota de prensa publicada en la web puede leerse que Dorys Feres desmintió el vínculo familiar—, desbarranca con el triste relato de borracheras y, como se les llamaba entonces, “seducciones” del actor, lo que debe entenderse como sexo casual con mujeres atractivas, siempre con alguna tomadura de pelo de por medio.

Se olvidará pronto y este será mi consuelo por haber recorrido con impagable estoicismo las casi trescientas páginas que Víctor Grayeb, autodenominado “primo del actor” —en una nota de prensa publicada en la web puede leerse que Dorys Feres desmintió el vínculo familiar—, desbarranca con el triste relato de borracheras y, como se les llamaba entonces, “seducciones” del actor, lo que debe entenderse como sexo casual con mujeres atractivas, siempre con alguna tomadura de pelo de por medio. Contadas al modo de un relato rufianesco, en el que Grayeb supone que nos hará reír su recuento de “simpatías”, el relato sobre Garcés se lee como el de un actor que pudo haber tomado la actuación con seriedad, pero eligió la vía fácil de los compadrazgos y la permanente celebración del hedonismo más animal. Toda su felicidad era retozar con desconocidas y ejercer alguna travesura que él (y sus amigos) imaginaban dignas de celebrar.

Contadas al modo de un relato rufianesco, en el que Grayeb supone que nos hará reír su recuento de “simpatías”, el relato sobre Garcés se lee como el de un actor que pudo haber tomado la actuación con seriedad, pero eligió la vía fácil de los compadrazgos y la permanente celebración del hedonismo más animal. Toda su felicidad era retozar con desconocidas y ejercer alguna travesura que él (y sus amigos) imaginaban dignas de celebrar. Para terminar el ejercicio y más por ocio que por convencimiento, vi algunas películas de Garcés. Su humor alburero parece más soso que nunca y apenas es tolerable su participación en la ruina de nuestra industria cinematográfica, con películas de cabaret, enredos de sábana y noches en la cantina. Grayeb intenta salvar a Garcés y refiere que hizo contribuciones fundamentales a nuestro cine. Esta y otras no son sino otra de sus afirmaciones al aire, puestas en blanco y negro por amistad, y que presupone que Grayeb no ha visto estas películas o desea pasar de largo que resultan intolerables cuando el personaje deja de ser simpático.

Para terminar el ejercicio y más por ocio que por convencimiento, vi algunas películas de Garcés. Su humor alburero parece más soso que nunca y apenas es tolerable su participación en la ruina de nuestra industria cinematográfica, con películas de cabaret, enredos de sábana y noches en la cantina. Grayeb intenta salvar a Garcés y refiere que hizo contribuciones fundamentales a nuestro cine. Esta y otras no son sino otra de sus afirmaciones al aire, puestas en blanco y negro por amistad, y que presupone que Grayeb no ha visto estas películas o desea pasar de largo que resultan intolerables cuando el personaje deja de ser simpático.

En algún punto impreciso de la década de 1930, Esther Born, fotógrafa y estudiante de arquitectura de la Universidad de California, viajó a México junto con su esposo Ernest para documentar el surgimiento de la arquitectura moderna en un país que comenzaba a reconstruirse después de una larga y sangrienta revolución. Nacida en Palo Alto, California, en 1902, Esther Born demostró una gran visión y sensibilidad al entrevistarse con un selecto grupo de arquitectos mexicanos, quienes, desde sus muy particulares trincheras, trazaron el desarrollo de una arquitectura que en el proyecto de Ciudad Universitaria alcanzaría su máximo esplendor.

En algún punto impreciso de la década de 1930, Esther Born, fotógrafa y estudiante de arquitectura de la Universidad de California, viajó a México junto con su esposo Ernest para documentar el surgimiento de la arquitectura moderna en un país que comenzaba a reconstruirse después de una larga y sangrienta revolución. Nacida en Palo Alto, California, en 1902, Esther Born demostró una gran visión y sensibilidad al entrevistarse con un selecto grupo de arquitectos mexicanos, quienes, desde sus muy particulares trincheras, trazaron el desarrollo de una arquitectura que en el proyecto de Ciudad Universitaria alcanzaría su máximo esplendor.

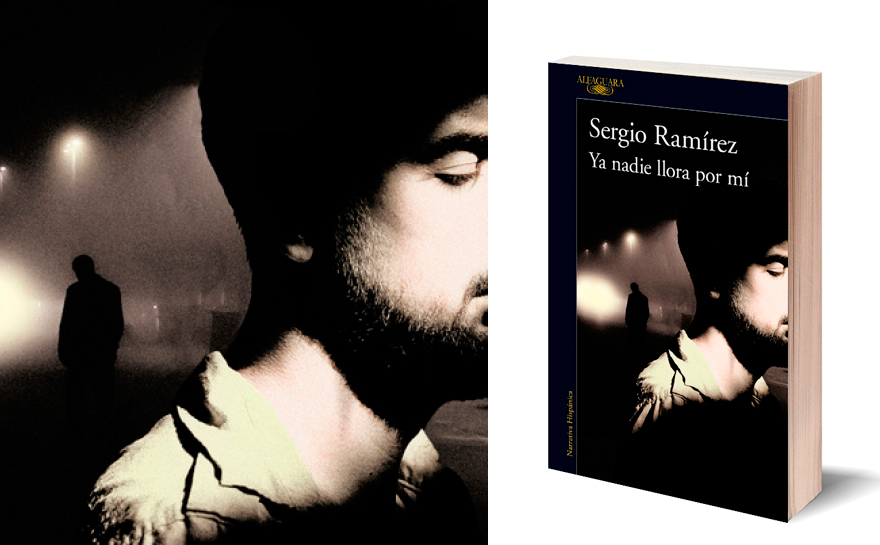

scribir y publicar novela policiaca está de moda. La figura del detective abrumado por una vida personal caótica y de un código moral incuestionable, heredero de clásicos como Sam Spade o Philip Marlowe, se apersona lo mismo en los nevados bosques de Noruega que en las voluptuosas playas de Cuba, pasando, por supuesto, por las marisquerías sinaloenses o los tugurios madrileños.

scribir y publicar novela policiaca está de moda. La figura del detective abrumado por una vida personal caótica y de un código moral incuestionable, heredero de clásicos como Sam Spade o Philip Marlowe, se apersona lo mismo en los nevados bosques de Noruega que en las voluptuosas playas de Cuba, pasando, por supuesto, por las marisquerías sinaloenses o los tugurios madrileños. El investigador, no necesariamente policía, no necesariamente íntegro, se confronta al caos del crimen, la injusticia y la corrupción, aunque no siempre sale bien librado de la batalla.

El investigador, no necesariamente policía, no necesariamente íntegro, se confronta al caos del crimen, la injusticia y la corrupción, aunque no siempre sale bien librado de la batalla. Ramirez es un prolífico autor con más de veinte libros de narrativa en su haber –entre los que se incluyen libros de relatos, novelas e incluso compendios de recetas de cocina–. Además de dedicarse a las letras, Ramirez ha tenido una intensa vida política en su país, pues fue opositor al gobierno de Anastasio Somoza, simpatizante de la revolución Sandinista de Daniel Ortega –con quien incluso llegó a la vicepresidencia de su país–, y luego crítico del gobierno emanado del sandinismo. Toda su vida como luchador social se vuelca en su obra.

Ramirez es un prolífico autor con más de veinte libros de narrativa en su haber –entre los que se incluyen libros de relatos, novelas e incluso compendios de recetas de cocina–. Además de dedicarse a las letras, Ramirez ha tenido una intensa vida política en su país, pues fue opositor al gobierno de Anastasio Somoza, simpatizante de la revolución Sandinista de Daniel Ortega –con quien incluso llegó a la vicepresidencia de su país–, y luego crítico del gobierno emanado del sandinismo. Toda su vida como luchador social se vuelca en su obra. La acumulación de estos pequeños detalles acaba por derrumbar el pacto de verosimilitud entre el lector y el narrador.

La acumulación de estos pequeños detalles acaba por derrumbar el pacto de verosimilitud entre el lector y el narrador.