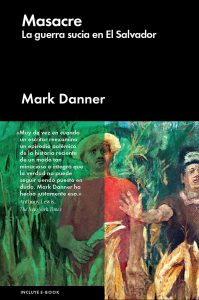

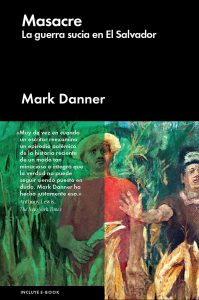

Extracto del libro Masacre, publicado por Malpaso. 2016.

Traducción de Rocío Gómez de los Riscos

1.

LA EXHUMACIÓN

uando viajas a las cumbres de Morazán envuelto en la luminosa claridad del aire, ya cerca de la frontera con Honduras, cruzas el río Torola por un estrecho puente de madera cuyos tablones crujen al paso de las ruedas y te adentras en la más violenta de las antiguas zonas rojas salvadoreñas (ése era el término que empleaban los militares durante la larga década de guerra civil). Tras un rato de ascenso abandonas el castigado asfalto para continuar varios kilómetros por un áspero camino de tierra que bordea una ladera recorriendo poblaciones en ruinas que lenta y penosamente regresan a la vida. Entre ellas hay una aldea, ahora apenas un montón de escombros, que la naturaleza se apresura a recuperar: los muros de adobe se agrietan y desmoronan abriéndose a una invasión de hierbajos alimentada por los aguaceros de la tarde y la espesa niebla nocturna del valle. Cerca de allí, en los pueblos tanto tiempo deshabitados, se aprecian indicios de vida, incluso en Arambala, como a un kilómetro y medio, con su amplia plaza cubierta de hierba rodeada por edificios derrumbados y dominada, donde una vez hubo una hermosa iglesia, por un campanario acribillado a balazos y un arco dentado de adobe que se alzan contra el cielo: un niño lleva una vaca baya atada a una cuerda; un hombre con gorra y vaqueros camina fatigado cargando madera a sus espaldas; tres niñas se asoman de puntillas tras la barandilla de un porche y sonríen a un coche que pasa.

uando viajas a las cumbres de Morazán envuelto en la luminosa claridad del aire, ya cerca de la frontera con Honduras, cruzas el río Torola por un estrecho puente de madera cuyos tablones crujen al paso de las ruedas y te adentras en la más violenta de las antiguas zonas rojas salvadoreñas (ése era el término que empleaban los militares durante la larga década de guerra civil). Tras un rato de ascenso abandonas el castigado asfalto para continuar varios kilómetros por un áspero camino de tierra que bordea una ladera recorriendo poblaciones en ruinas que lenta y penosamente regresan a la vida. Entre ellas hay una aldea, ahora apenas un montón de escombros, que la naturaleza se apresura a recuperar: los muros de adobe se agrietan y desmoronan abriéndose a una invasión de hierbajos alimentada por los aguaceros de la tarde y la espesa niebla nocturna del valle. Cerca de allí, en los pueblos tanto tiempo deshabitados, se aprecian indicios de vida, incluso en Arambala, como a un kilómetro y medio, con su amplia plaza cubierta de hierba rodeada por edificios derrumbados y dominada, donde una vez hubo una hermosa iglesia, por un campanario acribillado a balazos y un arco dentado de adobe que se alzan contra el cielo: un niño lleva una vaca baya atada a una cuerda; un hombre con gorra y vaqueros camina fatigado cargando madera a sus espaldas; tres niñas se asoman de puntillas tras la barandilla de un porche y sonríen a un coche que pasa.

Pero si sigues por el camino pedregoso, que serpentea y se retuerce por el bosque, en pocos minutos entras en un gran claro y, allí, todo está tranquilo. Nadie ha vuelto a El Mozote. Vacío y salpicado por la luz del sol, el lugar sigue siendo espantoso,* como me dijo estremecido un joven guerrillero que patrulló por aquí durante la guerra: espeluznante, pavoroso, horrible. Después de echar un vistazo, seis estructuras (sin techo, sin puertas y sin ventanas, medio engullidas por la maleza) apuntan a una cierta pauta: las cuatro ruinas de la derecha debieron de delimitar la calle principal, la quinta, el principio de un carril lateral y, en el lado opuesto de un claro, a pesar de que no se ve iglesia alguna, debió de haber una plaza pública, ahora apenas un montículo irregular, una especie de plataforma de tierra casi invisible debido a una gran maraña de maleza y matorrales.

En este tranquilo claro, a mediados de octubre de 1992, irrumpió un convoy de todoterrenos y camionetas de los que se apearon una veintena de desconocidos. Algunos de estos hombres y mujeres (la mayoría, jóvenes vestidos de manera informal, con camisetas y vaqueros o pantalones de trabajo) comenzaron a tirar al suelo polvoriento un brillante amasijo de machetes, picos y azadas. Otros se situaron alrededor del montículo, consultaron portafolios, cuadernos y mapas y escudriñaron los altos matorrales. Finalmente, agarraron unos machetes y empezaron a cortar las malas hierbas, teniendo cuidado de no arrancar ninguna, no fuera que el movimiento de las raíces alterase lo que había debajo. Poco a poco, mientras cortaban y talaban bajo el sol de la mañana, descubrieron una parcela de tierra de color marrón rojizo y en poco tiempo dieron con una pequeña elevación que sobresalía varios centímetros del suelo, como un promontorio inclinado apenas sustentado por un murete de piedra.

Clavaron estacas en el suelo y delimitaron el terreno con cinta de color amarillo brillante para después dividirlo en cuadriculas con cuerda; sacaron cintas métricas, reglas y niveles para anotar sus medidas y trazar sus contornos. Y entonces empezaron a excavar. Primero removieron la tierra con azadas, la sacaron con palas, la pusieron en cubos de plástico y fueron echándola en una criba lo suficientemente grande como para que fueran necesarias varias personas para agitarla. A medida que excavaban más hondo, cambiaban las herramientas por otras más pequeñas y precisas: palas de mano, paletas, cepillos, recogedores, cedazos…

Poco a poco y con cuidado, excavaron y cribaron, abriéndose camino a través de los varios centímetros de tierra y restos de adobe (vestigios de las paredes de una construcción) y, al terminar el segundo día, encontraron astillas de vigas de madera y fragmentos de tejas, ahora ennegrecidos por el fuego, que habían formado parte del techo. Después, al final de la tarde del tercer día, sentados en cuclillas para apartar las partículas de polvo rojizo con pequeños pinceles, empezaron a emerger de la tierra formas oscuras que parecían fósiles incrustados en piedra y pronto advirtieron que se habían topado, en la esquina noreste de la sacristía en ruinas de la Iglesia de Santa Catarina de El Mozote, con los cráneos de quienes antaño habían orado allí. Aplastados por los ladrillos desprendidos, tras once años de sueño bajo el suelo ácido, aquellos cráneos estaban teñidos de un pálido marrón café con leche, pero no había duda de su procedencia. Para la tarde siguiente, los trabajadores ya habían descubierto veinticinco y, excepto dos, todos eran cráneos de niños.

Poco a poco y con cuidado, excavaron y cribaron, abriéndose camino a través de los varios centímetros de tierra y restos de adobe (vestigios de las paredes de una construcción) y, al terminar el segundo día, encontraron astillas de vigas de madera y fragmentos de tejas, ahora ennegrecidos por el fuego, que habían formado parte del techo. Después, al final de la tarde del tercer día, sentados en cuclillas para apartar las partículas de polvo rojizo con pequeños pinceles, empezaron a emerger de la tierra formas oscuras que parecían fósiles incrustados en piedra y pronto advirtieron que se habían topado, en la esquina noreste de la sacristía en ruinas de la Iglesia de Santa Catarina de El Mozote, con los cráneos de quienes antaño habían orado allí. Aplastados por los ladrillos desprendidos, tras once años de sueño bajo el suelo ácido, aquellos cráneos estaban teñidos de un pálido marrón café con leche, pero no había duda de su procedencia. Para la tarde siguiente, los trabajadores ya habían descubierto veinticinco y, excepto dos, todos eran cráneos de niños.

Ese mismo día, los jefes del equipo (cuatro jóvenes expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense,* de reputación mundial por haber exhumado fosas en Guatemala, Bolivia, Panamá e Irak, así como en sus propios países) montaron en su todoterreno blanco y fueron por el camino que salía de El Mozote. Despacio, atravesaron Arambala saludando a las niñas sonrientes que estaban de puntillas en el porche ysalieron a la calle negra, que trazaba su recorrido hacia arriba por la columna vertebral de la zona roja, extendiéndose hacia el norte desde San Francisco Gotera hasta el pueblo de Perquín, bastante cerca de la frontera hondureña. En la calle negra, los argentinos giraron a la izquierda, como hacían todas las noches, para dirigirse hacia Gotera, pero esa vez, después de conducir más allá de los irregulares cerros con plantaciones de sorgo, maíz y agave (un arbusto espinoso con aspecto de cactus que parece una maraña de pelo verde oscuro) y de pasar los edificios bajos de madera que albergaban la fábrica de botas y el taller de artesanía, así como los otros establecimientos que los exiliados habían traído consigo desde los campos de refugiados de Honduras hacía dos años, pararon delante de una pequeña casa. Se trataba, en realidad, de una cabaña hecha con restos de madera y láminas de chapa situada entre bananeros, a unos catorce metros de la carretera. Salieron del vehículo, saltaron la alambrada de espino (había una especie de entrada hecha con un tronco en forma de tenedor) y llamaron a alguien. Enseguida apareció por la puerta una mujer de mediana edad, fornida, con pómulos altos, rasgos marcados y muchísima di

gnidad. Los argentinos le contaron sus hallazgos. La mujer escuchó en silencio y, cuando terminaron, se detuvo y habló: “¿No les dije?” —preguntó—. Si sólo se oía aquella gran gritazón”.

Durante once años, Rufina Amaya Márquez había sido la testigo más elocuente de lo que había sucedido en El Mozote, pero, a pesar de haber contado su historia una y otra vez, la mayoría de la gente se había negado a creerla. En el mundo polarizado e inhumano de El Salvador en tiempos de guerra, la prensa y la radio ignoraron lo que Rufina tenía que decir como solían ignorar los incómodos relatos sobre cómo el Gobierno estaba gestionando la guerra contra los rebeldes izquierdistas.

Y, para los destinados a saber lo que pasó en El Mozote (los rebeldes salvadoreños y los posibles campesinos simpatizantes), los testimonios directos bastaban.

Y, para los destinados a saber lo que pasó en El Mozote (los rebeldes salvadoreños y los posibles campesinos simpatizantes), los testimonios directos bastaban.

Sin embargo, en Estados Unidos, la versión de Rufina de lo que había sucedido en El Mozote apareció en las portadas del Washington Post y el New York Times, coincidiendo con el amargo debate en el Congreso sobre si debían retirarse las ayudas al régimen salvadoreño, tan desesperado que, al parecer, había recurrido a los más salvajes métodos de guerra. El Mozote parecía encarnar esos métodos y, en Washington, la historia condujo al clásico debate de finales de la Guerra Fría entre quienes sostenían que, dados los intereses geopolíticos en Centroamérica, Estados Unidos no tenía más remedio que brindar su apoyo a un régimen “amigo”, a pesar del posible descrédito, ya que la alternativa (otra posible victoria comunista en la zona) era claramente peor, y quienes insistían en que el país tenía que estar dispuesto a lavarse las manos frente a lo que se había convertido en una lucha moralmente corrupta. La historia de Rufina llegó a Washington justo cuando las primordiales preocupaciones de seguridad nacional en cuanto a la Guerra Fría discrepaban (de una forma tan clara y patente que no se repetiría en cuatro décadas) del noble respeto a los derechos humanos.

La libertad de prensa no se cuestiona en Estados Unidos: se informó sobre El Mozote, se habló de la historia de Rufina y se intensificó el acalorado debate en el Congreso, pero la Administración republicana, bajo la presión de sus deberes con la seguridad nacional, negó que existieran pruebas fiables de una masacre y el Congreso, tras denunciar una vez más los abusos criminales del régimen salvadoreño, acabó aceptando la “garantía” de la Administración de que su aliado estaba haciendo un “esfuerzo coordinado significativo para respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos”. Las ayudas continuaron y, al poco tiempo, aumentaron.

A principios de 1992, cuando finalmente se firmó un acuerdo de paz entre el Gobierno y los guerrilleros, los estadounidenses habían invertido más de cuatro mil millones de dólares en la financiación de una guerra civil que duró doce años y acabó con la vida de setenta y cinco mil salvadoreños. Para entonces, como cabía esperar, hacía ya tiempo que la amarga lucha por El Mozote había quedado relegada al olvido. Washington miraba hacia otros lugares y otros asuntos y la mayoría de los estadounidenses hacía tiempo que se habían olvidado de El Salvador, pero aquella masacre bien puede haber sido la mayor en la historia moderna de Latinoamérica. El hecho de que en Estados Unidos llegara a ser conocida y de que saliera a la luz para después dejarla caer en la oscuridad convierte la historia de El Mozote (cómo llegó a suceder y cómo se olvidó) en una gran parábola de la Guerra Fría.

A principios de 1992, cuando finalmente se firmó un acuerdo de paz entre el Gobierno y los guerrilleros, los estadounidenses habían invertido más de cuatro mil millones de dólares en la financiación de una guerra civil que duró doce años y acabó con la vida de setenta y cinco mil salvadoreños. Para entonces, como cabía esperar, hacía ya tiempo que la amarga lucha por El Mozote había quedado relegada al olvido. Washington miraba hacia otros lugares y otros asuntos y la mayoría de los estadounidenses hacía tiempo que se habían olvidado de El Salvador, pero aquella masacre bien puede haber sido la mayor en la historia moderna de Latinoamérica. El hecho de que en Estados Unidos llegara a ser conocida y de que saliera a la luz para después dejarla caer en la oscuridad convierte la historia de El Mozote (cómo llegó a suceder y cómo se olvidó) en una gran parábola de la Guerra Fría.

Fotografía tomada de: http://www.thisfabtrek.com/journey/central-america-caribbean/el-salvador/20120105-el-mozote.php

* Las palabras o frases marcadas con letra cursiva aparecen en castellano en el texto original.

1 El Equipo Argentino de Antropología Forense nació en Buenos Aires, en 1984, durante la exhumación de las fosas comunes de quienes “desaparecieron” a lo largo del mandato de las juntas militares. En febrero de 1992, invitados por la organización de derechos humanos salvadoreña Tutela Legal, cuatro miembros el equipo (Mercedes Doretti, Claudia Bernardi, Patricia Bernardi y Luis Fondebrider) viajaron a El Salvador. En octubre, los cuatro fueron nombrados “asesores técnicos” de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas.

Cuando por fin empezaron a excavar, después de una serie de frustrantes retrasos, el Instituto de Medicina Legal de El Salvador y la Unidad de Investigación Especial enviaron a varios técnicos para que los ayudaran. Los restos se llevaron a un laboratorio situado a las afueras de San Salvador, donde un equipo forense estadounidense dirigido por Clyde Snow (reconocido experto que participó en la creación del equipo argentino) examinó las muestras. Los textos completos están a disposición del lector en “Documentos”, al final del libro. Para saber más sobre los antropólogos, véase el informe anual del Equipo Argentino de Antropología Forense de 1992 (EAAF, Buenos Aires, 1992), especialmente las páginas 11-18.

ucha gente asume que la literatura infantil y juvenil es fácil de escribir y de leer, que solamente toca temas “bonitos” y que debe tener personajes ñoños y planos, como si el público al que va principalmente dirigida fuera complaciente y fácil de satisfacer. Por supuesto, esos prejuicios –como cualquier otra generalización- están muy lejos de la realidad: en la literatura juvenil, por ejemplo, hay tantos temas y formas de abordarlos como autores y autoras. Lo mismo podemos encontrar fantasía oscura que distopías, realismo sucio, ciencia ficción o novela negra.

ucha gente asume que la literatura infantil y juvenil es fácil de escribir y de leer, que solamente toca temas “bonitos” y que debe tener personajes ñoños y planos, como si el público al que va principalmente dirigida fuera complaciente y fácil de satisfacer. Por supuesto, esos prejuicios –como cualquier otra generalización- están muy lejos de la realidad: en la literatura juvenil, por ejemplo, hay tantos temas y formas de abordarlos como autores y autoras. Lo mismo podemos encontrar fantasía oscura que distopías, realismo sucio, ciencia ficción o novela negra. tradicionalmente están asociados a géneros muy específicos; en este caso en particular, literatura negra (historias de crímenes), ciencia ficción y romance adolescente sin caer en clichés. Por si fuera poco, la novela nos presenta una protagonista tridimensional, verosímil e inspiradora, rodeada de personajes –tanto femeninos como masculinos- interesantes.

tradicionalmente están asociados a géneros muy específicos; en este caso en particular, literatura negra (historias de crímenes), ciencia ficción y romance adolescente sin caer en clichés. Por si fuera poco, la novela nos presenta una protagonista tridimensional, verosímil e inspiradora, rodeada de personajes –tanto femeninos como masculinos- interesantes.

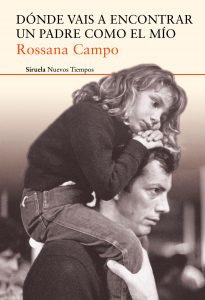

l lugar común dice que los libros no deben juzgarse por su portada. No estoy de acuerdo. He visto decenas de buenos libros ilustrados con portadas espantosas, como si el diseñador se hubiera ido de vacaciones o el editor hubiera bajado una foto de internet. De igual manera, hay libros con buenas portadas y títulos que no dicen nada ni llaman la atención. Título y portada son la carnada para atraer a los lectores. Por estas razones elegí el libro de Rossana Campo (Génova, 1963): Dónde vais a encontrar un padre como el mío que fue reconocida con el Premio Strega Giovani y el Premio Elsa Morante de Narrativa.

l lugar común dice que los libros no deben juzgarse por su portada. No estoy de acuerdo. He visto decenas de buenos libros ilustrados con portadas espantosas, como si el diseñador se hubiera ido de vacaciones o el editor hubiera bajado una foto de internet. De igual manera, hay libros con buenas portadas y títulos que no dicen nada ni llaman la atención. Título y portada son la carnada para atraer a los lectores. Por estas razones elegí el libro de Rossana Campo (Génova, 1963): Dónde vais a encontrar un padre como el mío que fue reconocida con el Premio Strega Giovani y el Premio Elsa Morante de Narrativa. No sabía que fuera una receta narrativa eso de iniciar con una buena frase, creo que siempre lo he hecho. Incluso en las narraciones orales, si quieres compartir una historia con un amigo o con un extraño, en general tiendes a decir algo que atraiga la atención, y que no haga que se mueran de aburrimiento, ¿cierto? Si quieres que te lean, lo mejor es mostrar lo más pronto posible tus cartas y hacerles entender de qué se trata. Y supongo que con mi frase, un lector entiende de inmediato lo que tengo la intención de narrar. En general, la frase de inicio me llega como un relámpago.

No sabía que fuera una receta narrativa eso de iniciar con una buena frase, creo que siempre lo he hecho. Incluso en las narraciones orales, si quieres compartir una historia con un amigo o con un extraño, en general tiendes a decir algo que atraiga la atención, y que no haga que se mueran de aburrimiento, ¿cierto? Si quieres que te lean, lo mejor es mostrar lo más pronto posible tus cartas y hacerles entender de qué se trata. Y supongo que con mi frase, un lector entiende de inmediato lo que tengo la intención de narrar. En general, la frase de inicio me llega como un relámpago. Sí, creo que los hombres más jóvenes son diferentes de sus padres y de sus abuelos, pero incluso hoy en día la violencia contra las mujeres continúa y los jóvenes que no han sufrido la guerra y la miseria extrema, de todos modos, usan la violencia contra las mujeres y niños. Mientras no cambie el sistema patriarcal, la violencia continuará, así como la guerra y el terrorismo, por desgracia, continuarán existiendo.

Sí, creo que los hombres más jóvenes son diferentes de sus padres y de sus abuelos, pero incluso hoy en día la violencia contra las mujeres continúa y los jóvenes que no han sufrido la guerra y la miseria extrema, de todos modos, usan la violencia contra las mujeres y niños. Mientras no cambie el sistema patriarcal, la violencia continuará, así como la guerra y el terrorismo, por desgracia, continuarán existiendo. Yo amo muchísimo la autobiografía, algunos libros autobiográficos me han ayudado a vivir, a veces incluso me han salvado la vida. A veces las autobiografías llegan de manera más directa que las novelas al corazón de las cosas. Algunos de estos libros, para mí, son como amigos, amantes que no te traicionarán jamás. Por ejemplo: Jeanette Winterson Por qué ser feliz cuando puedes ser normal; o Marie Cardinal Las palabras para decirlo; o Virginia Wolf Momentos de vida; o incluso el diario de Franz Kafka, las memorias de Simone de Beauvoir; todos estos libros me han convertido en la mujer y la escritora que soy, además de haberme salvado la vida, la han iluminado.

Yo amo muchísimo la autobiografía, algunos libros autobiográficos me han ayudado a vivir, a veces incluso me han salvado la vida. A veces las autobiografías llegan de manera más directa que las novelas al corazón de las cosas. Algunos de estos libros, para mí, son como amigos, amantes que no te traicionarán jamás. Por ejemplo: Jeanette Winterson Por qué ser feliz cuando puedes ser normal; o Marie Cardinal Las palabras para decirlo; o Virginia Wolf Momentos de vida; o incluso el diario de Franz Kafka, las memorias de Simone de Beauvoir; todos estos libros me han convertido en la mujer y la escritora que soy, además de haberme salvado la vida, la han iluminado.

Últimamente incluso uno de los elementos del festejo que pretendía ser políticamente neutral y brindar un tono juguetón al asunto, ha entrado en controversia. Se trata del pato gigante, el pato amarillo de plástico que anda de gira por los lagos y otros cuerpos de agua de Ontario -con una parada estelar en el muelle de Toronto en pleno Canada Day, julio 1- con la esperanza de divertir a los canadienses y tener la oportunidad de provocarles una sonrisa. El pato no ofrecía mucho más, porque no se puede tocar o interactuar de otro modo con él, solo verse de lejos. Eso sí, de muy lejos, porque el juguete de plástico es visible hasta desde el espacio: mide el equivalente a un edificio de 6 pisos (15 metros) y pesa casi 14 toneladas, además de ser de color amarillo pollito.

Últimamente incluso uno de los elementos del festejo que pretendía ser políticamente neutral y brindar un tono juguetón al asunto, ha entrado en controversia. Se trata del pato gigante, el pato amarillo de plástico que anda de gira por los lagos y otros cuerpos de agua de Ontario -con una parada estelar en el muelle de Toronto en pleno Canada Day, julio 1- con la esperanza de divertir a los canadienses y tener la oportunidad de provocarles una sonrisa. El pato no ofrecía mucho más, porque no se puede tocar o interactuar de otro modo con él, solo verse de lejos. Eso sí, de muy lejos, porque el juguete de plástico es visible hasta desde el espacio: mide el equivalente a un edificio de 6 pisos (15 metros) y pesa casi 14 toneladas, además de ser de color amarillo pollito. (plástico, ¡ja!) holandés Florentijn Hofman, quien quiso significar con él que los mares son “la bañera de todo el mundo”, y que por lo mismo, todos deberíamos de poner un poco de buen humor y esperanza en el asunto de compartir las aguas, protegerlas y disfrutarlas. Sin embargo, un promotor y organizador de eventos, el estadounidense Craig Samborski, hizo su propia copia, lo revistió con la misma misión de inspirar optimismo, pero cobra una millonada por cada aparición de su juguete. Además de la discusión sobre el gasto injustificado, ahora el pato enfrenta un pleito por los derechos de creación (copyright) entre el artista y el hombre de negocios. De pronto, el símbolo neutral de buena ondita y generosidad para compartir los recursos, fue ensuciado por la mercadotecnia, las acusaciones de lujo innecesario y las opiniones de los escépticos: “y ese pato, ¿qué?”

(plástico, ¡ja!) holandés Florentijn Hofman, quien quiso significar con él que los mares son “la bañera de todo el mundo”, y que por lo mismo, todos deberíamos de poner un poco de buen humor y esperanza en el asunto de compartir las aguas, protegerlas y disfrutarlas. Sin embargo, un promotor y organizador de eventos, el estadounidense Craig Samborski, hizo su propia copia, lo revistió con la misma misión de inspirar optimismo, pero cobra una millonada por cada aparición de su juguete. Además de la discusión sobre el gasto injustificado, ahora el pato enfrenta un pleito por los derechos de creación (copyright) entre el artista y el hombre de negocios. De pronto, el símbolo neutral de buena ondita y generosidad para compartir los recursos, fue ensuciado por la mercadotecnia, las acusaciones de lujo innecesario y las opiniones de los escépticos: “y ese pato, ¿qué?”

Poco a poco y con cuidado, excavaron y cribaron, abriéndose camino a través de los varios centímetros de tierra y restos de adobe (vestigios de las paredes de una construcción) y, al terminar el segundo día, encontraron astillas de vigas de madera y fragmentos de tejas, ahora ennegrecidos por el fuego, que habían formado parte del techo. Después, al final de la tarde del tercer día, sentados en cuclillas para apartar las partículas de polvo rojizo con pequeños pinceles, empezaron a emerger de la tierra formas oscuras que parecían fósiles incrustados en piedra y pronto advirtieron que se habían topado, en la esquina noreste de la sacristía en ruinas de la Iglesia de Santa Catarina de El Mozote, con los cráneos de quienes antaño habían orado allí. Aplastados por los ladrillos desprendidos, tras once años de sueño bajo el suelo ácido, aquellos cráneos estaban teñidos de un pálido marrón café con leche, pero no había duda de su procedencia. Para la tarde siguiente, los trabajadores ya habían descubierto veinticinco y, excepto dos, todos eran cráneos de niños.

Poco a poco y con cuidado, excavaron y cribaron, abriéndose camino a través de los varios centímetros de tierra y restos de adobe (vestigios de las paredes de una construcción) y, al terminar el segundo día, encontraron astillas de vigas de madera y fragmentos de tejas, ahora ennegrecidos por el fuego, que habían formado parte del techo. Después, al final de la tarde del tercer día, sentados en cuclillas para apartar las partículas de polvo rojizo con pequeños pinceles, empezaron a emerger de la tierra formas oscuras que parecían fósiles incrustados en piedra y pronto advirtieron que se habían topado, en la esquina noreste de la sacristía en ruinas de la Iglesia de Santa Catarina de El Mozote, con los cráneos de quienes antaño habían orado allí. Aplastados por los ladrillos desprendidos, tras once años de sueño bajo el suelo ácido, aquellos cráneos estaban teñidos de un pálido marrón café con leche, pero no había duda de su procedencia. Para la tarde siguiente, los trabajadores ya habían descubierto veinticinco y, excepto dos, todos eran cráneos de niños.

Y, para los destinados a saber lo que pasó en El Mozote (los rebeldes salvadoreños y los posibles campesinos simpatizantes), los testimonios directos bastaban.

Y, para los destinados a saber lo que pasó en El Mozote (los rebeldes salvadoreños y los posibles campesinos simpatizantes), los testimonios directos bastaban. A principios de 1992, cuando finalmente se firmó un acuerdo de paz entre el Gobierno y los guerrilleros, los estadounidenses habían invertido más de cuatro mil millones de dólares en la financiación de una guerra civil que duró doce años y acabó con la vida de setenta y cinco mil salvadoreños. Para entonces, como cabía esperar, hacía ya tiempo que la amarga lucha por El Mozote había quedado relegada al olvido. Washington miraba hacia otros lugares y otros asuntos y la mayoría de los estadounidenses hacía tiempo que se habían olvidado de El Salvador, pero aquella masacre bien puede haber sido la mayor en la historia moderna de Latinoamérica. El hecho de que en Estados Unidos llegara a ser conocida y de que saliera a la luz para después dejarla caer en la oscuridad convierte la historia de El Mozote (cómo llegó a suceder y cómo se olvidó) en una gran parábola de la Guerra Fría.

A principios de 1992, cuando finalmente se firmó un acuerdo de paz entre el Gobierno y los guerrilleros, los estadounidenses habían invertido más de cuatro mil millones de dólares en la financiación de una guerra civil que duró doce años y acabó con la vida de setenta y cinco mil salvadoreños. Para entonces, como cabía esperar, hacía ya tiempo que la amarga lucha por El Mozote había quedado relegada al olvido. Washington miraba hacia otros lugares y otros asuntos y la mayoría de los estadounidenses hacía tiempo que se habían olvidado de El Salvador, pero aquella masacre bien puede haber sido la mayor en la historia moderna de Latinoamérica. El hecho de que en Estados Unidos llegara a ser conocida y de que saliera a la luz para después dejarla caer en la oscuridad convierte la historia de El Mozote (cómo llegó a suceder y cómo se olvidó) en una gran parábola de la Guerra Fría.

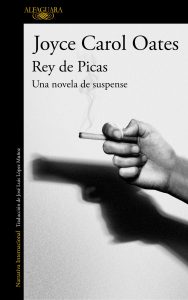

ay escritores que no pierden el vigor de años o décadas pasadas cuando, supuestamente, han publicado sus mejores obras. Es el caso de Joyce Carol Oates, de quien se ha escrito y dicho que sus libros fundamentales fueron publicados hace ya algún tiempo.

ay escritores que no pierden el vigor de años o décadas pasadas cuando, supuestamente, han publicado sus mejores obras. Es el caso de Joyce Carol Oates, de quien se ha escrito y dicho que sus libros fundamentales fueron publicados hace ya algún tiempo. Joyce Carol Oates utiliza claras referencias y guiños a escritores como Stephen King, que de manera magistral ha cultivado el género del suspense y el terror; y hasta podría decirse que es un sincero homenaje al relato El gato negro, de Edgar Allan Poe.

Joyce Carol Oates utiliza claras referencias y guiños a escritores como Stephen King, que de manera magistral ha cultivado el género del suspense y el terror; y hasta podría decirse que es un sincero homenaje al relato El gato negro, de Edgar Allan Poe. Líneas arriba decía que la novela es un franco homenaje al relato El gato negro, de Edgar Allan Poe y es que es un gato negro, de nombre Satán, quien casi salva la vida de Rush en la cima de la novela para después volverse una presencia aterradora:

Líneas arriba decía que la novela es un franco homenaje al relato El gato negro, de Edgar Allan Poe y es que es un gato negro, de nombre Satán, quien casi salva la vida de Rush en la cima de la novela para después volverse una presencia aterradora: