Punto 1

![]() amino con el Granjas, un adicto a la piedra que ha decidido hacerme un tour por los principales puntos de venta más cercanos a la casa donde le clavaron unos tiros al capo chilango, “El ojos”. Hace unas semanas, por estas mismas calles, la Marina realizaba un operativo que terminó con la vida de un capo de mediano pelo, de baja estofa si se le compara con el poder y la fortuna que han logrado tener los sultanes de la droga en el norte de México.

amino con el Granjas, un adicto a la piedra que ha decidido hacerme un tour por los principales puntos de venta más cercanos a la casa donde le clavaron unos tiros al capo chilango, “El ojos”. Hace unas semanas, por estas mismas calles, la Marina realizaba un operativo que terminó con la vida de un capo de mediano pelo, de baja estofa si se le compara con el poder y la fortuna que han logrado tener los sultanes de la droga en el norte de México.

Pero estamos en la capital del país y en la delegación Tláhuac, una demarcación que colinda con el Edomex y otras delegaciones de la ciudad, incluyendo Iztapalapa. Un corredor económico nada despreciable para cualquiera que desee abastecer de mercancía a una de las ciudades más pobladas de Latinoamérica.

Desde la muerte de El ojos, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, aseguró que no dejaría que el crimen organizado retomara el control. Un control, que al parecer, nunca ha perdido.

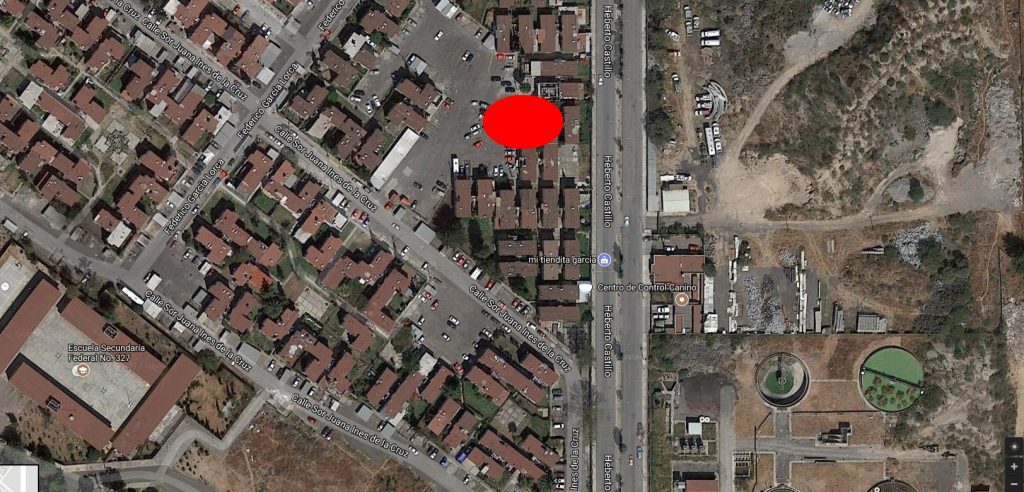

La gente anda más desconfiada desde el operativo, pero el negocio no para, me asegura el Granjas. Ya sabes que siempre hay maña para todo, continúa, mientras nos adentramos en una unidad habitacional que colinda con el Bosque de Tláhuac, a kilómetro y medio de donde la Marina acribilló al capo.

El Granjas lleva 30 años viviendo en el barrio. Hace chambitas de albañilería y electricidad para seguir pegándole a la fumada y a la vida, que para él ya son lo mismo. Me cuenta que primero me va a llevar al punto más tranquilo, para comprar ahí su merca y darse unos llegues; ya después, con el diablo en la sangre, vamos a pasear por un par de sitios más cabrones. Yo le digo que sí, pero que nomás cuando se pegue el primer beso de piedra, no se le vaya a olvidar que estoy ahí y me deje atorado. Él se ríe y me enseña la dentadura.

Cuando contacté al Granjas me pidió que el día del tour me fuera sin grabadora y sin celular. Todo te lo vas a tener que aprender, mai, de memoria, como si tuvieras los sesos nuevos, dijo. Ya nadie viene a conectar con celular. Anoté la advertencia y acepté las reglas del juego.

La Unidad Habitacional está compuesta por edificios de ocho departamentos cada uno, y de aproximadamente 50 metros cuadrados. Muchos edificios, múltiples departamentos. Llegamos al estacionamiento de uno de ellos, justo debajo de una cámara del C4, de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí nos marca el alto un tipo moreno y de ojos verdes, de rasgos finos. Sus ojos de papel volando me lo dicen todo. El Granjas lo saluda y me presenta, dice que soy un nuevo conecte. Ojos Verdes me dedica un par de segundos y regresa a mirar el cielo, toma aire y exhala. Prende un tabaco y nos dice que nos sentemos en el pasto. Nomás voltea la jeta hacia las paredes o la cámara te va a volver famoso, advierte.

Llega gente, mucha. Algunos se quedan rondando en el perímetro del edificio; otros, se aventuran hasta donde yo estoy y se sientan en el pasto, a mí lado. Ojos verdes se levanta y da un par de indicaciones a un tipo que hasta entonces yo no había visto. Está recargado en un poste de luz. Le pide que nomás deje pasar los carros de los vecinos, que los otros lo estacionen por ahí y lleguen a conectar a pata. Está tenso, la gente se acumula.

A los cinco minutos sale el Blaky, gerente del changarro, un tipo regordete que pasa los cincuenta años; viste pants de un equipo de futbol y chanclas. Recoge la lana y los pedidos de los que estamos ahí, unos diez o doce. Una chavilla de unos 25 años tiembla y se muestra ansiosa. Pinche Blaky, no te tardes puto, le grita en un tono que parece entre advertencia y súplica. El Blaky le dedica una sonrisa. Ya vengo mija, usté aguante.

El Granjas huele la piedra como el tiburón la sangre y se pone inquieto. No me mira a los ojos, se muerde los labios. Llega el material. El granjas compra 100 varos, 50 suyos y 50 que yo le presté. Me alcanza para cuatro jalones bien chiquiteados, me dice. Pero no me voy a chiquitear ni madres, aclara mientras se carcajea. Minutos después se abastece dos llegues. El furor le pega macizo los primeros minutos que no quiere ni moverse, su mundo es el horizonte de un cielo arrebolado y cables de electricidad. Después el placer es un vaivén, un oleaje que le permite articular algunas palabras mientras nos dirigimos al segundo punto. El Blaky nos despide con una mueca que igual la hacen los camaradas que los mercenarios.

Punto 2

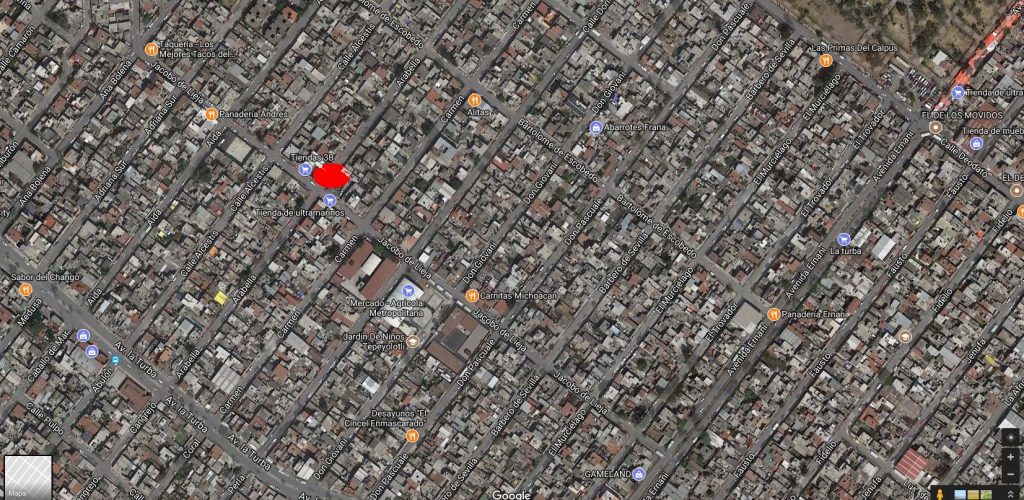

El segundo punto está a unos metros de una de las casas de seguridad de El ojos, frente al mercado de la colonia Agrícola Metropolitana. ¿Y a poco siguen reventando?, le pregunto al Granjas. Simón, pero el pedo está así: llegas a la esquina y te dan una dirección diferente cada día, a unas cuantas calles donde vamos a topar un bicitaxi que llegar luego luego.

Nos metemos hacia el barrio, apenas una calle adentro de la Avenida La turba, que la Marina y los policías acordonaron hace unas semanas cuando desplegaron su numerito y que ahora está forrada de camionetas de la SSP, a 100 metros del hospital de Tláhuac.

El barrio comienza a oscurecer y en las esquinas se dibujan grupúsculos que miran con suspicacia a los caminantes. Conozco esa sensación de que todo va irse a la chingada en un ratito, pero ya estoy aquí y el Granjas se mueve como pez en el agua. Nos detenemos en una esquina para que se aplique otras dos fumadas y con ello se le vayan sus 100 bolas invertidas. No hay pedo, acá dónde vamos me deben una feria, orita saco para otros cuatro, me dice, y yo le creo. Imagino que miente, pero le creo porque son las 8 de la noche y las motonetas circulan con chamaquetes de pelo corto y calibres pequeños, pero mortales, bajo la sudadera. Y es necesario creer en algo, y yo creo en el Granjas, un adicto que me ha traído y, para entonces sospecho, no me sacara de ahí.

Llegamos al punto. Fachada de tabicón desgastado y zaguán metálico. El lugar está solo, vacío, no me da buena espina y se lo hago saber al Granjas, pero él se ríe y me aclara que esto no es para putitos. Me prendo un cigarro y me siento estúpido por mi repentina cobardía. Me arreculo en la banqueta. Abren la puerta del zaguán y casi al unísono le voltean dos cachetadones al Granjas. Yo me quedo tieso y bajo la mirada. Tres tipos han salido de la vivienda y hay una especie de diálogo-pelea con mi acompañante, hablan de deudas. Uno de ellos me pide un tabaco, se lo doy, me pregunta de dónde soy, le digo, no responde nada, saca su pipa de cristal y se da una fumada. Mira al cielo. Otras dos cachetadas para Granjas, quien las recibe sin preocupación. Parecen ser parte de un ritual que desconozco.

El Granjas entra a la vivienda y se olvida de mí, que me he quedado en la banqueta con dos tipos. Están al tanto de mi presencia pero no me hacen caso. Platican de mujeres, anécdotas con referencias personales y así se mantiene el tono. Pero pasan varios minutos, unos 20 o 30 y yo siento que va siendo hora de inventarme cómo chingados salir de ahí con mis veinte dedos completos. Hasta que sale un cabrón y dice ya métanse. Yo intento hacerme pendejo pero veo que la orden me incluye.

Adentro de la vivienda-vecindad el mundo es otro. Es como pasar del cine a color a una escena en blanco y negro. Un trío de jóvenes transexuales salen con vestidos pequeñitos y de mucha lentejuela, escoltados por un tipo que lleva casco para moto. Me sonríen, devuelvo la cortesía y entonces miro al Granjas en una esquina de un cuartucho en obra negra, se pega unas fumadas como si quisiera secarse los pulmones. En ese momento pienso que ya valí madre, pero no, el Granjas me mira y me llama para sentarme a su lado. Y yo lo hago. No tengo opción. Y entonces me percato de otro sujeto, quizá el mismo que lo cacheteó a la entrada y que ahora platica con él en un tono de compadrazgo y euforia. En el lugar se hallan unos diez tipos fumando. Todos, en la parte más oscura. También huele a cal y cemento frescos, pues hay varios bultos de material. Están construyendo otro piso.

Date unos pases wero, me dice el tipo que está con el Granjas y me extiende una pequeña pipa de cristal soplado. Rechazo la invitación sin darme cuenta, otra vez, que es una orden. Al parecer, tengo que ser parte del ritual de ponerme hasta el culo. Les pido cocaína, porque soy fresa, aclaro con pudor y acomodando la mejilla para el primer cachetadón. Pero no pasa nada. Me piden 100 varos y de pronto tengo una grapa que corto y luego me doy una buena línea frente a ellos, que se relajan, pues al parecer superé el requisito de afiliación para ver y oír sin que me revienten la madre. A los tres minutos me dan ganas de cagar porque seguro el polvo está cortado con laxante.

Pero lo cierto es que el material está bueno y la euforia me pega en las tripas y en la curiosidad, así que envalentonado camino un poco hacia dentro del sitio, pero no encuentro mucho: teporochos, zombies y demás personajes cuasi angelicales que ya no pertenecen a este mundo.

Regreso con el Granjas y la cocaína me anima a decirle que es hora de largarnos de ahí. Él me mira con una sonrisa. Órale puto, falta otro lugar, le digo mientras le doy una patadita en el culo. Simón, ya lárguense a la verga, ya no te debo nada culero, le dice el compa a mi Virgilio.

Salimos del sitio, es medianoche. En las calles sólo quedan quienes aspiran a la aventura. El barrio es de calles estrechas. Casas que se levantaron con las caprichosas formas que permitió la economía familiar. A simple vista no dista muchos de otros barrios de clase baja de la capital. Excepto porque la Marina merodea a unas cuadras y los helicópteros de dicha corporación dan su rondín como si fueran policías de barrio. La primera zona de guerra en la capital, un juego de niños si comparamos la filtración del crimen organizado en algunos municipios del país, un juego de no tan niños si tenemos en cuenta el mercado potencial que puede atender: 20 millones de personas de la CDMX y el Edomex, con el que colinda Tláhuac. Una tercera parte de los habitantes del Reino Unido, la mitad de los habitantes de California o Colombia. De ese tamaño eran las ambiciones de El ojos.

Punto 3

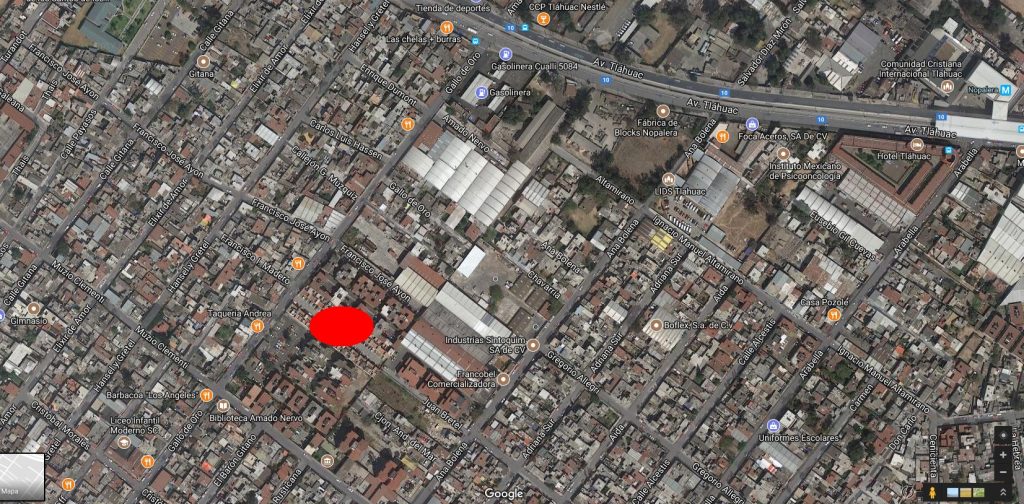

El Granjas me lleva a la colonia La Nopalera. Ahí estaba el corazón de los bicitaxis, esos grupos que crecieron, sí, a la sombra del capo Chilango, pero también ante el amparo de las autoridades y la ineficacia de las políticas públicas para crear empleo y promover economías alternativas en barrios como éste.

Muchos puestos de comida en el perímetro del mercado de la colonia, que a su vez está a unas cuantas cuadras de la estación del metro La nopalera, donde el día que agarraron al capo chilango, los choferes de bicitaxi quemaron microbuses con la finalidad de dificultar el paso de la policía que intentaba cerrar el cerco por ese lado, aunque para entonces El ojos ya estaba bien muerto, en lo que muchos narran más como una ejecución que un intento por aprenderlo.

Le pido al Granjas que nos detengamos en algún lugar para echar taco. Él, por supuesto, no tiene hambre, pues sus apetitos son de otra índole. A mí, el jalón que le puse en la vecindad también me ha dejado inapetente, pero noto a mi Virgilio muy alterado y pienso que necesito ganar tiempo para ordenar los acontecimientos, pensar en posibles salidas. Plan A y Plan B por si algo se pone cabrón. Así que insisto en los tacos y agrego una variable a la propuesta: cerveza. Tacos y cerveza, digo, y el Granjas, que de pronto siente la garganta reseca acepta el trago.

¿Qué sigue?, pregunto mientras bebo mi chela y mordisqueo uno de pastor. Aquí a dos cuadras está una unidad chiquita, ahí mero, chance y hasta nos encontramos a alguien chingón, luego hay fiesta y hasta regalan el material, me dice el Granjas. Ningún cabecilla anda orita por aquí, increpo. Simón, claro que sí, nadie se ha movido están viendo de qué cuero salen más correas, asegura el Granjas.

Llegamos a “la unidad chiquita” que, efectivamente, es muy pequeña. Un lugar perfecto para emboscar a alguien, para realizar un operativo policiaco, si se quisiera. El Granjas tenía razón. Hay fiesta, hay autos con las puertas abiertas y música, muchos adolescentes, algunos a los que se les insinúa un arma bajo la playera.

Pienso en que el Granjas me dijo que el último punto era el más cabrón. De primera mano cualquiera pensaría que es una fiesta como todas. Pero una fiesta no puede ser como todas si en uno de los departamentos de esos edificios hay gente secuestrada (según mi Virgilio) y el otro es una casa de seguridad de un familiar del capo chilango. A los tres minutos, me ofrecen todo tipo de drogas. El Granjas me pide otros 50 varos y se los doy, pues ya los tenía presupuestados.

La fiesta no ofrece mucho. Hay muchas drogas, algunas armas y autos tuneados que de seguro cargan más de medio millón de pesos en modificaciones pomposas e inútiles. Pero ninguno de los que está afuera parece tener los tamaños de sucesor de un incipiente pero jugoso trono. Todo están tan hasta la madre que es fácil largarse de ahí. Para entonces el metro está cerca de abrir sus puertas. Abandono el sitio como lo abandona alguien que quiere pasar desapercibido: por en medio y por la puerta grande, sin esconderme ni remover suspicacias.

En ese momento me encuentro con una imagen que me parece la síntesis de lo que se vive en Tláhuac: mientras camino por la calle veo venir en dirección contraria a tres convoys de la SSP. Pasan a un lado mío, sin mirarme. Pienso que se van a detener frente a la Unidad Chiquita y, efectivamente, lo hacen. Me quedo a la expectativa, siento que algo va a pasar y sí, pasa. Un tipo que no vi en la fiesta sale con el encargado del convoy, se van a una esquina y charlan. Minutos después los policías encienden sus vehículos y se largan de ahí, al igual que yo, que en ese momento confirmo una vez más, de qué se trata la lucha contra el narco en México.